Héritière directe de ceux qui voulaient affranchir le cinéma de ses chaînes en 1968, la Quinzaine célèbre cette année sa 50e édition. L'occasion d'une promenade à son image - en toute liberté, et forcément subjective - dans une histoire chargée de découvertes, d'audaces, d’enthousiasmes, de coups de maîtres et de films devenus incontournables.

En partenariat avec Critique-Film. Retrouvez tout le dossier ici.

Depuis 2002, la Société des Réalisateurs de Films remet un prix spécial en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs. Un prix nommé Carrosse d’or, en hommage au film de Jean Renoir avec Anna Magnani. Si la statuette en bronze représente des personnages typiques de la Comedia dell’arte, c’est bel et bien aux cinéastes que le trophée est remis. À travers le Carrosse d’or, les membres de la SRF veulent « rendre hommage à un cinéaste qui a marqué l’histoire du cinéma, par son audace, son exigence et son intransigeance dans la mise en scène ».

L’occasion, dans le cadre de notre dossier consacré aux 50 ans d’une sélection parallèle souvent aussi intéressante que l’officielle, d’un petit récapitulatif dans l'ordre chronologique des différents récipiendaires. Rappelons que sur les 16 – 17 dès ce mercredi – lauréats du Carrosse d’or, on ne trouve que trois femmes, reflet d’une profession encore très déséquilibrée. Ainsi, lors de conférences qui étaient dédiée au sujet pendant le Festival de l’année dernière, la productrice Claudia Ossard et Isabella Rossellini rapportaient que 25% des cinéastes en France étaient des femmes. Un pourcentage certes bas, mais qui reste un des plus haut à l’international. La SRF a pris soin de récompenser des auteurs de régions cinématographiques variées, de l'Europe à l'Afrique en passant par l'Asie et l'Océanie et l'Amérique du Nord. Bientôt un représentant du cinéma latino-américain ?

2002 - Jacques Rozier

« L’enfant terrible de la Nouvelle Vague » est le premier à recevoir un Carrosse d’or. Une belle reconnaissance, pour un cinéaste qui s’est affirmé dès ses débuts par sa volonté de tourner sans aucun impératif de temps – ni de scénario. Son premier long-métrage, Adieu Philippine, consacré lors de la première édition de la Semaine de la Critique (1962), symbolise peut-être à lui seul sa filmographie. Inspiré par le néoréalisme italien, Rozier est parti tourner en Corse dans des régions inaccessibles en voiture, a pris 12 mois pour en faire le montage, et a dû reconstituer les dialogues, improvisés, après avoir perdu les bandes sonores. Seuls quatre autres longs-métrages suivront en 40 ans, mais en parallèle de nombreuses réalisations pour la télévision. Il a participé à la Quinzaine avec Du Côté d’Orouet en 1971.

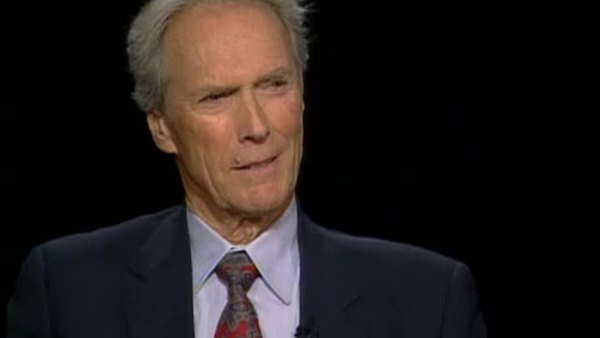

2003 - Clint Eastwood

Clint Eastwood qui succède à Jacques Rozier : une belle preuve de la volonté d’éclectisme de la SRF en remettant son Carrosse d’or ! Est-ce bien nécessaire de présenter l’octogénaire ? Acteur dans plus de quatre-vingts longs-métrages, réalisateur de bientôt quarante, Eastwood fait partie de ces monstres classiques qui ne s’arrêtent plus de tourner. Malgré sa longue carrière, la reconnaissance critique arrive tardivement, en 1992 : Impitoyable marque un tournant, mais 25 ans plus tard Clint semble toujours aussi en forme …

2004 - Nanni Moretti

Comme d’autres lauréats du Carrosse d’or (Werner Herzog, Alain Cavalier, Jafar Panahi), Nanni Moretti adore se mettre en scène – ce qu’il fait d’ailleurs dans chacun de ses longs-métrages. Tant et si bien que le personnage fictionnel, exubérant, tend à se confondre avec le réel : alors jury au Festival de 1997, il se bat pour qu’Abbas Kiarostami reparte avec une Palme d’or ex-aequo, ce qui vaut à la présidente d’alors, Isabelle Adjani, de le qualifier de Machiavel. Mais il faut dire qu’avec des œuvres aussi personnelles que Journal Intime ou Aprile, difficile de ne pas s’y attacher ! Et bien qu’il soit l’auteur de nombreuses comédies ironiques, c’est avec le bouleversant La Chambre du fils qu’il reçoit la Palme d’or en 2001.

2005 – Ousmane Sembene

Ousmane Sembène a un parcours passionnant. Il s’est imposé comme le plus célèbre des cinéastes sénégalais, et n’a eu cesse de prendre parti sur des questions politiques et sociales de son pays. Tirailleur sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’installe clandestinement en France dès 1946 : adhérent à la CGT et au PCF, docker à Marseille, il va militer contre les guerres coloniales, tout en publiant des romans dans lesquels transparait son engagement. Lors de l’indépendance de ce qui devient bientôt le Sénégal, en 1960, il rentre dans son pays natal et réfléchit à un moyen de célébrer l’Afrique nouvellement indépendante – ce qu’il met en pratique en allant étudier le cinéma à Moscou !

Sa charge politique apparaît dès son premier long-métrage, La Noire de … (1966), premier film entièrement africain de l’Histoire. Célébré en Europe, mais aussi en Afrique où il participe à des Festivals et montre ses films dans des villages sans salles de cinéma, il va cependant devoir affronter plusieurs fois la censure. Une censure sénégalaise, notamment pour la critique tant du catholicisme que de l’Islam dans Ceddo (passé à la Quinzaine en 1977, tout comme Emitai l'avait déjà été en 1972). Mais aussi une censure française, Camp de Thiaroye (1988) étant pratiquement invisible en France, où il ne sort qu’en 1998 – le fait relaté, l’exécution de tirailleurs sénégalais par l’armée française, étant peu glorieux.

2006 - David Cronenberg

Né à Toronto, David Cronenberg commence le cinéma de manière underground dans les années 60 avec des courts-métrages expérimentaux, puis à télévision au début des années 70. S’il se fait remarquer dans cette même décennie avec des films à petit budget mêlant S.-F. et horreur (Frissons, Rage, Chromosome 3), il devient véritablement connu dans les années 80. Des films tels que Scanners, Faux-semblant, ou bien sûr La Mouche vont ainsi permettre à un large public d’associer son nom à une esthétique quelque peu malsaine, fusionnant éléments organiques et mécaniques. La reconnaissance cannoise est assez tardive, mais conséquente : il est ainsi en 1999 président du jury, et certains de ses films seront ensuite présentés en compétition. Et bien que récemment, A dangerous mind, Cosmopolis ou Maps to the stars délaissent l’esthétique citée précédemment, il n’en demeure pas moins un cinéaste fortement psychanalytique, que les cerveaux explosent ou non !

2007 - Alain Cavalier

Après quelques films chargés politiquement et formellement assez « classiques » dans les années 1960, Alain Cavalier se tourne vers un style qui va être de plus en plus épuré. Il se rapproche inexorablement du documentaire, et l’arrivée des caméras vidéo ressemble pour lui à une consécration. Dès le début des années 2000 il ne fait pratiquement plus que des films seuls, avec rarement plus d’une paire d’acteurs, et une caméra DV.

2008 - Jim Jarmusch

Jim Jarmusch commence avec succès sa filmographie. Son « premier film », Stranger than paradise (tourné après son film de fin d'études Permanent vacation), a été découvert à la Quinzaine et y a obtenu la caméra d’or en 1984. Son histoire d’amour avec le Festival continue jusqu’à nos jours, trois de ses films récents ayant été présentés en compétition officielle. Comment caractériser son cinéma ? Peut-être par l’atmosphère hors du temps qui s’en diffuse. Ses personnages dénotent avec leur environnement, comme Forest Whitaker en samouraï du New-jersey dans Ghost dog, les vampires mélancoliques d’Only lovers left alive, ou encore Paterson qui rythme ses journées monotones par des poèmes. Au final, Jarmusch c’est un peu le mélange d’un dandysme lointain cousin de Wes Anderson et d’un blues électrique à la Nick Cave.

2009 : Naomi Kawase

Naomi Kawase n’a réalisé que cinq films lorsqu’elle reçoit, en 2009, le Carrosse d’or – mais elle a remporté le Grand Prix à Cannes deux ans plus tôt, pour La Forêt de Mogari. En 1997, elle recevait déjà la Caméra d'or pour Suzaku, découvert à la Quinzaine. En lui remettant le prix, la SRF et la Quinzaine souligne l’importance d’avoir des cinéastes femmes, surtout au Japon.

Ainsi, la réalisatrice expliquait en 2001 : « Dans l'industrie cinématographique japonaise, réaliser des films est considéré comme quelque chose dont il faut se défausser, ou qu'il faut faire en souffrant – vous êtes supposés perdre les nécessités basiques de la vie au passage. Cette condition, poursuivre un rêve, sans s'économiser, est quelque chose qui serait pardonné à un homme, mais pas à une femme. Cette sorte d'intolérance de la vieille génération est toujours apparente au Japon et c'est toujours une grande barrière à dépasser. » (interview de Naomi Kawase à Rotterdam, citée chez Première).

Et si Naomi Kawase n’a peut-être pas (encore ?) marqué l’Histoire du cinéma, elle s’inscrit tout de même dans celle du Festival du Cannes : présente en compétition en 2011, 2014 et 2017 pour respectivement Hanezu, l'esprit des montagnes , Still the water et Vers la Lumière, elle est aussi membre du jury en 2013 et présidente de la Cinéfondation en 2016 !

2010 - Agnès Varda

Agnès Varda est une des rares femmes ayant participé à la Nouvelle Vague. S’illustrant autant dans les long-métrages de fiction (Cléo de 5 à 7, L’une chante l’autre pas …) que dans les documentaires, comme le récent Visages Villages, elle reçoit depuis le début des années 2000 pléthores de récompenses. C’est donc, entres autres, à une légion d’honneur et un César d’honneur que succède le Carrosse d’or qui lui est remis en 2010.

2011 – Jafar Panahi

Jafar Panahi est peut-être la figure la plus représentative du cinéaste engagé. On peut voir en lui l’héritier d’Abbas Kiarostami, qui a signé le scénario de son Ballon d’or (Quinzaine 1995, Caméra d’Or) et dont il a été l’assistant. Les films de Jafar Panahi ne sont pas de simples brûlots politiques : la critique de la société iranienne, omniprésente, se fait à travers des histoires humaines qui se veulent universelles. Chaque nouveau film de Panahi va avec son lot de complication : dès Le Cercle, en 2000, dont la censure interdit l’exploitation – et fait de même avec des films qui suivent.

En 2009, le cinéaste est arrêté avec sa femme et sa fille pour avoir manifesté, et un film en cours de tournage est annulé par jugement. Incarcéré en 2010, il est libéré après le versement d’une lourde caution, il est menacé de six ans de prison – ce qui se transforme en obligation de rester en résidence surveillée. S’il peut aujourd’hui se déplacer dans le pays (son nouveau film, présenté cette année à Cannes, est d’ailleurs un road-movie), il ne peut le quitter, sous peine de ne pas pouvoir y revenir. Il n'était donc pas présent en 2011 au moment de recevoir le carrosse d'or.

Et si le gouvernement lui a interdit de réaliser des films, il continue pour autant de tourner, se mettant en scène dans ce qu’il présente comme n’étant pas de la fiction – comme dans Taxi Téhéran, pourtant mis en scène avec brio ! La fiction réside peut-être dans l’aventure qui entoure ses films : Ceci n’est pas un film, au titre évocateur, est ainsi parvenu clandestinement au Festival de Cannes, au moyen d’une clé USB cachée dans un gâteau !

2012 - Nuri Bilge Ceylan

Figure clé du cinéma turc actuel, adepte de Tchecov et d’un cinéma contemplatif, Nuri Bilge Ceylan fait partie des habitués du Festival. A l’instar de Jane Campion, son premier court-métrage remporte la palme dédiée au format en 1995, et hormis son premier film (Nuages de mai, 1998), la totalité de ses longs-métrages est présentée en compétition, glanant au passage pas moins de deux Grand Prix du Jury (Uzak et Il était une fois en Anatolie), un Prix de la mise-en-scène (Les Trois Singes), jusqu’à la Palme d’Or pour Winter Sleep.

Sa présence systématique est sûrement à attribuer au fait qu’il constitue un des uniques représentants du cinéma de son pays à l’international ; un pays que sa filmographie nous permet d’admirer sous de multiples facettes. Et si ses films ne sont pas forcément des brûlots politiques, il ne reste pas moins critique envers les dirigeants turcs, dédiant sa palme d’or à « la jeunesse de Turquie, et à ceux d'entre eux qui sont morts au cours de l'année passée [durant des manifestations contre le parti au pouvoir] ».

2013 : Jane Campion

Après deux succès d’estime, le troisième film de la néozélandaise Jane Campion va lui faire une place sur la scène internationale. Avec La leçon de Piano (1993), elle devient ainsi la première – et pour l’instant la seule – femme à recevoir la Palme d’or. La filmographie de Jane Campion est d’ailleurs elle aussi liée au Festival de Cannes : son tout premier court-métrage, An exercise in Discipline – Peel obtient ainsi la palme d’or du court-métrage en 1982 ! En lui remettant le Carrosse d’Or en 2013, la Quinzaine des Réalisateurs semble anticiper sa présidence du jury cannois l’année suivante. Depuis quatre ans, elle s’illustre cependant plus sur petit écran que sur grand, avec la série prisée Top of the lake.

2014 - Alain Resnais

Alain Resnais s’affirme comme un des plus grands réalisateurs français dès son premier film (dans les faits, son second, mais le tout premier a été perdu) : Hiroshima mon amour, en 1959. A la vingtaine de long-métrages qui suivent, il ne faut pas omettre une trentaine de courts-métrages, dont de nombreux documentaires tels que le poignant Nuit et brouillard. N’oublions pas non plus qu’il s’affirme très tôt en tant que défenseur de la bande-dessinée, à une époque ou le 9e art n’était pas pris au sérieux (grand ami de Stan Lee, il s’est d’ailleurs de nombreuse fois penché sur une adaptation de Spider-man !). Le carrosse d’or qui lui est dédié en 2014 est posthume, venant couronner une œuvre s’étalant sur près de soixante-dix ans …

2015 - Jia Zhang-ke

Le Chinois Jia Zhang-ke, auteur de 12 films en 20 ans, est un cinéaste éminemment politique. Il attribue d’ailleurs son envie de faire du cinéma à un événement marquant de la Chine contemporaine : participant aux larges manifestations de 1989, au nom de valeurs égalitaire et libertaires, il est marqué par la sanglante répression de la place Tian’anmen (qui aurait fait jusqu’à 10 000 morts, et d’innombrables arrestations). Son premier film, Xiao Wu artisan pickpocket (1997) étant sélectionné à Berlin, les autorités lui reprochent d’avoir « influencé gravement les échanges culturels normaux entre la Chine et le monde » (interview publiée dans Libération : https://goo.gl/gRD5xY).

Ses films suivants seront ainsi l’occasion de bras de fer avec la censure ; en cas de potentielle interdiction en Chine, il n’hésite cependant pas à tourner quand même, et à diffuser de manière « underground » - un adjectif parfois accolé à son statut de cinéaste. Heureusement pour lui comme pour nous autres spectateurs, le censure diminue à partir de la libéralisation de la Chine en 2003, bien qu’encore présente. Quoiqu’il en soit, on aura l’occasion de voir cette année en compétition son nouveau film, Les Eternels – et on s’en languit !

2016 - Aki Kaurismaki

Journaliste de formation et cinéphage par passion, le Finlandais cynique a annoncé avoir pris sa retraite après L’autre côté de l’espoir (2017) – même si on connait la propension des cinéastes à sortir de leur retraite. Au finale, ce sont près de vingt films qui forment une filmographie, dont trois trilogies : une du prolétariat, une de la Finlande et celle inachevée, des migrants. Il a été invité à deux reprises à la Quinzaine, avec Shadows in Paradise en 1987 et Tiens ton foulard, Tatiana en 1994.

2017 - Werner Herzog

Non seulement Werner Herzog aime se mettre en scène, à l’instar des cinéastes précédemment cités, mais en plus il crée une véritable légende autour de lui. Au fil de son épaisse filmographie, on retrouve ainsi autant des documentaires que des films de fictions, deux faces totalement complémentaires. Ainsi d’un côté, « dans la vraie vie », il se met en scène au bord de volcans prêts à rentrer en irruption, ou au sommet de monts enneigés, quand il n’est pas directement filmé en train de cuisiner puis de manger sa botte.

Le côté fictionnel est tout aussi impressionnant, pour citer deux de ses films les plus célèbres : dans Aguirre et la colère de Dieu, il part tourner en pleine Amazonie, tandis que pour Fitzcarraldo il fait grimper un bateau sur une colline. Tout un programme donc, Herzog semblant répondre à l’adage Fordien : « écrire l’Histoire, imprimer la légende ». Sa reconnaissance internationale est intimement liée à la Quinzaine : il est venu une fois par an, de 1970 à 1973, avec Les Nains aussi ont commencé petits, Fata Morgana, Pays du silence et de l’obscurité et enfin Aguirre.

Et tout à l'heure, Martin Scorsese rejoindra ce prestigieux club.

Nicolas Santal de Critique-Film

Flux rss

Flux rss