Après avoir fait un tour d’horizon des films plébiscités en festival, il est temps de se mouiller en proposant une liste forcément subjective des autres courts métrages qu’il fallait absolument voir cette année.

Dernière étape, après un focus sur le cinéma français, les douze (autres) films étrangers qui ont marqué 2017 !

Airport de Michaela Müller (Suisse)

Comment les aéroports sont-ils devenus des lieux anxiogènes de contrôle et de sécurité, où tout semble paradoxalement pouvoir déraper à tout moment ? Michaela Müller nous fait vivre l'expérience dans un film réalisé en peinture sur verre. Ses images envoûtantes, à la limite de l'abstraction, ont un effet quasi hypnotiques qui atteignent leur apogée lorsque s'élève subitement un chant puissant. Toutes les contradictions de nos sociétés modernes concentrées en un film.

Ela de Oliver Adam Kusio (Allemagne)

On pourrait facilement passer à côté d'Ela, film ténu sur le moment du départ, à cause de sa (très) grande simplicité. C'est pourtant cette capacité à tout dire en quelques plans, en quelques scènes épurées, qui en font la plus grande force. La cartographie des relations humaines y est également d'une désarmante évidence, laissant affleurer leur douceur un peu amère et leur fragilité, sans ces éclats surjoués qui parasitent tant de films sur la fin programmée d'une belle histoire d'amour.

Flores de Jorge Jácome (Portugal)

Flores adopte une forme (faussement) documentaire pour nous emmener sur une île des Açores tellement envahie par les hortensias que ses habitants en ont été contraints de fuir. Construit en trois actes, le film mêle utopie et dystopie, discours écologique et quête introspective, topologie d’un lieu et exploration d’une relation intime. On est frappé par la force et l’ampleur de la mise en scène qui offre à cette fresque sensible un écrin au souffle quasi épique.

Hiwa de Jacqueline Lentzou (Grèce)

Dans Hiwa, Jacqueline Lentzou tente de reconstituer à l’écran l’expérience intime du rêve. Tandis que le personnage raconte en voix-off le contenu du songe qu’il vient de faire, la caméra se fait subjective pour traduire en images les sensations et les émotions de la nuit. À l’aide de gros plans et de faible profondeur de champ, elle nous entraîne dans une succession de scènes tantôt oniriques, tantôt ultra-réalistes qui laissent transparaître les sourdes inquiétudes de celui qui les rêve. D'une beauté magnétique et sidérante.

Jodilerks de Carlo Francisco Manatad (Philippines)

Pour évoquer la dure réalité sociale de son pays, le cinéaste philippin Carlo Francisco Manatad propose un film punk, explosif et désespéré, où l'humour noir le dispute à la tragédie glaçante. Une fable dense, perpétuellement sur le fil, dont la noirceur est renforcée par l'épure cathartique des plans. Il s'en dégage une énergie folle, salvatrice, et forcément communicative.

Ligne noire de Mark Olexa et Francesca Scalisi (Suisse)

Saisissant documentaire, Ligne noire capte, quasiment par accident, les allers et retours incessants d'une femme qui pêche dans une rivière contaminée par une pollution pétrolière. Sa ténacité face à cette tâche digne de Sisyphe a quelque chose de terriblement bouleversant qui nous raconte, en quelques plans, la misère et la survie, la résignation et l'espoir. Il semble y avoir toutes les contradictions de notre monde dans ce destin tragique soumis aux aléas des ravages écologiques et des réalités économiques.

Möbius de Sam Kuhn (Etats-Unis)

Cet ovni lynchien en forme de teen movie énigmatique tient tout autant du récit initiatique que du conte cruel. Sur les pas de son héroïne Stella, qui pleure son amour disparu, il nous emmène aux confins de la raison, dans les bribes brumeuses des souvenirs et du rêve qui tourne au cauchemar. Sans doute est-on déconcerté, secoué, même, mais c'est cette singularité diffuse et instinctive qui en fait toute la beauté insaisissable.

Real gods require blood de Moin Hussain (Grande Bretagne)

Il n'est pas si fréquent de voir des courts métrages réussir leur incursion dans le cinéma de genre. Moin Hussain s'y essaye avec délectation, lançant le spectateur sur la (fausse) piste d'un cinéma social si fréquent dans le cinéma britannique pour nous emmener à la frontière d'une horreur poisseuse et terrifiante. On aime la manière magistrale dont le réalisme se teinte peu à peu de trouble, puis de fantastique, avant d'exploser en une angoisse incontrôlable.

Selva de Sofía Quirós Ubeda (Costa Rica)

Oeuvre sensorielle et fantomatique à la beauté sidérante, Selva intrigue par sa sensibilité et son épure. Sur la fatalité des départs et des séparations, Sofía Quirós Ubeda tisse un récit lumineux et doux dans lequel même la nostalgie a quelque chose de joyeux. Il faut accepter de lâcher prise devant cette histoire qui nous parvient depuis les origines du monde, transcendant l'espace et le temps pour nous parler de l'essence même de l'Humanité.

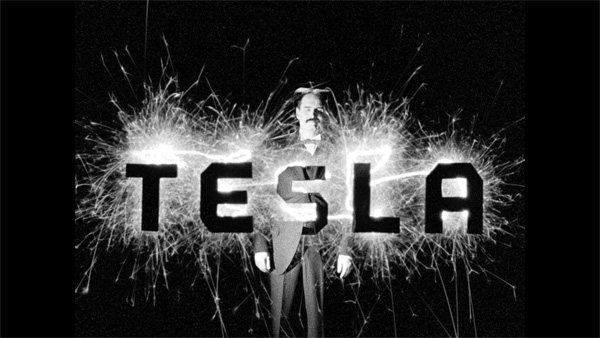

Tesla lumière mondiale de Matthew Rankin (Canada)

Probablement n'avez-vous jamais vu un film comme Tesla lumière mondiale, que l'on pourrait qualifier de quasi biopic du scientifique Nicolas Tesla, mais traité avec une audace folle, entre hommage au cinéma d'avant garde et expérimentation pyrotechnique. C'est en apparence déconcertant, voire complètement délirant, et pourtant tout est parfaitement maîtrisé, visuellement passionnant, et surtout en exacte résonance avec certains épisodes de l'existence de Tesla.

Toutes les poupées ne pleurent pas de Frédérick Tremblay (Canada)

Toutes les poupées ne pleurent pas laisse le spectateur dans un état de sidération difficilement descriptible. On est à la fois ébahi par l'expressivité des marionnettes qui sont au cœur du récit, frappé par l'intelligence de la mise en abîme (le film montre dans une grande épure, en prise de son direct, et sans musique, le tournage d'un film en stop-motion par un couple - également de marionnettes - qui ne se croise jamais) et émerveillé par la précision de la mise en scène à la fois au niveau du film dans le film (choix des plans, mouvements minuscules pour animer les marionnettes, magie de la succession de plans fixes qui recrée une histoire) et dans le récit qui effectue le même travail avec une force dramatique décuplée. On est face à du grand art de l'animation, mais aussi devant une oeuvre solide, qui suggère et propose plusieurs niveaux de lecture sans jamais rien asséner, et fait naître de ses êtres pourtant inanimés des fulgurances existentielles déchirantes.

Vilaine fille de Ayce Kartal (Turquie)

Délicat récit à la première personne d'une petite fille ayant subi une agression, Vilaine fille met son animation libre et inventive au service du sujet sensible des viols collectifs d'enfants en Turquie. Plus on avance dans le récit, plus la légèreté du ton et de l'image renforce l'effroi qui saisit le spectateur, cueilli presque par surprise par une puissance émotionnelle sèche, dénuée de tout pathos, et d'autant plus violente.

Flux rss

Flux rss