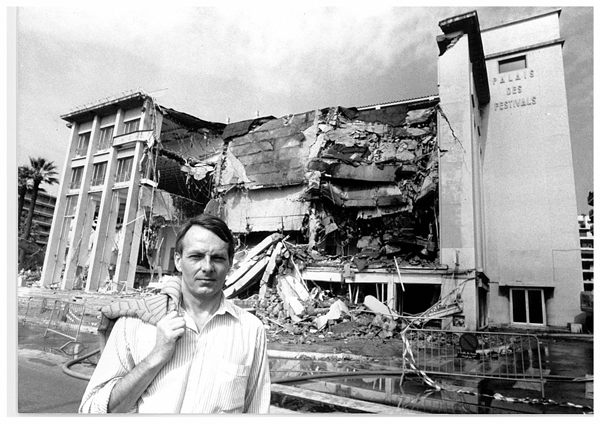

Héritière directe de ceux qui voulaient affranchir le cinéma de ses chaînes en 1968, la Quinzaine célèbre cette année sa 50e édition. L'occasion d'une promenade à son image - en toute liberté, et forcément subjective - dans une histoire chargée de découvertes, d'audaces, d’enthousiasmes, de coups de maîtres et de films devenus incontournables.

En partenariat avec Critique-Film. Retrouvez tout le dossier ici.

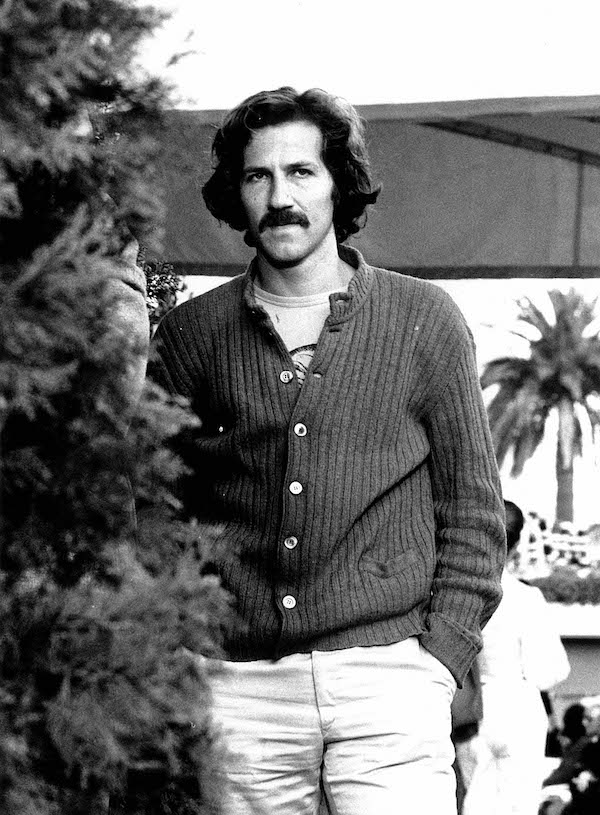

Maître d'oeuvre des trente premières éditions de la Quinzaine, Pierre-Henri Deleau est considéré comme «l'âme» de la Quinzaine, celui qui a su donner une identité à cette section marquée par son éclectisme et ses choix aventureux et un goût sur sur pour un cinéma audacieux, dénué du conservatisme qui plombait les premières années de la sélection officielle du Festival de Cannes.

Merci à lui pour le temps qu'il nous a accordé pour ce long entretien que nous avons dévoilé sous forme de feuilleton, sur plusieurs jours, et dont voici le dernier épisode.

Quels étaient vos rapports avec la SRF [Société des Réalisateurs de Films] lorsque vous dirigiez la Quinzaine ?

Je n'en n'avais pas. Vous voyez, ma grande erreur est de ne pas avoir créé une association Quinzaine des Réalisateurs. La maison mère et juridique de la Quinzaine, c'est la SRF dont le président à l'époque était Robert Enrico.

J'ai été tout de suite membre de la SRF quand elle s'est créée, parce que j'étais assistant de Jacques Doniol Valcroze qui a créé la SRF. Il a pris deux secrétaires généraux adjoints, Jean-Daniel Simon, communiste, et moi, gaulliste. Il disait, comme ça, ça va s'équilibrer. C'est Doniol qui a choisi le nom de Quinzaine des réalisateurs. Il disait, «moi quand j'ai créé Les Cahiers du cinéma, c'était un format cahier, donc j'ai appelé ça Les Cahiers du cinéma» mais les metteurs en scène ont eux choisi « cinéma en liberté ». Ça avait un côté révolutionnaire, du coup Valcroze a pris la décision de le sous-titrer quand même Quinzaine des réalisateurs parce que ça dure quinze jours et que nous sommes réalisateurs. Il avait dessiné un petit bonnet phrygien sur le I de liberté avec une cocarde. Pour se foutre d'eux. Il avait raison, il m'avait dit il faut un titre aussi simple que les Apiculteurs du Var. C'était gentil Cinéma en liberté, mais les gens ne le retenaient pas.

Très vite, au fur et à mesure que la Quinzaine a eu de plus en plus du succès, la SRF a commencé à me dire que je prenais pas assez de films français. Mais pour moi c'est une question de politesse qu'il n'y ait jamais plus de films français que la plus importante sélection étrangère. Pour être à Cannes, il faut être aussi bon que les films étrangers sélectionnés. Il y avait de plus en plus de candidatures. Moi, j'ai réduit le nombre de films français au fil des ans pour que les gens aient du temps pour rattraper les films. Ils ont alors commencé à me faire des emmerdements mais Doniol et Pierre Kast étaient là, donc ils me protégeaient, ils étaient ma garde rapprochée comme je disais. Alors du coup ils ont créé Perspectives du cinéma français au milieu des années 70, qu'ils ont confiée à Jacques Poitrenaud. Lequel Poitrenaud – qui n'était pas un grand metteur en scène au passage – s'est entouré d'une commission de réalisateurs pour choisir les films français. Évidemment, c'était des réalisateurs qui ne tournaient pas puisqu'il fallait être libre pour voir, entre mars et avril surtout, cinquante films français pour en prendre neuf-dix, mais ils avaient tendance à en prendre trop. Ils se servaient la soupe entre eux, si bien qu'au bout de cinq ans, Perspectives était totalement démonétisé. Les gens se demandaient mais pourquoi ont-ils pris ça ? Qu'est-ce que ça fait à Cannes ? Perspectives est mort de sa belle mort.

Vous ne vous en occupiez pas du tout ? Pourtant, vous aviez quand même des films français. Ça ne faisait pas doublon ?

Je n'avais rien à voir avec Perspectives. Au début, je continuais d'avoir le droit de prendre des films français et j'en prenais deux ou trois. Perspectives en prenait entre huit et dix. La critique à la fin faisait juste un papier récapitulatif de cette section en citant les rares qui étaient intéressants, si bien que Poitrenaud se défendait en disant que je prenais les meilleurs français – évidemment, les mêmes films étaient candidats aux deux – et que donc il ne pouvait pas exister. On m'a donc interdit de prendre des films français. Donc j'ai eu des années sans films français. La première année, j'ai hurlé. Et puis d'un seul coup je me suis dit «t'es complètement idiot ! te voilà complètement libre désormais !». Ça a en effet été la liberté absolue. Jusqu'au moment où Perspectives est mort de sa belle mort. Je suis rentré d'un voyage de prospection pour la Quinzaine, bien longtemps après. Le président était alors Denys Granier-Deferre qui me nomme soudain patron de Perspectives. Poitrenaud était viré. Il me l'avait déjà proposé et j'avais dit non, je ne reprends pas une image de marque si mauvaise. Ça le fait pas. Je suis allé le voir et lui ai dit 1) on change de nom, 2) je gère moi-même le budget, 3) il y a plus de commission, rien, ça n'existe plus, ça, sinon va te faire voir. Il a dit oui et j'ai fait cinémas en France. La première année, j'ai trouvé trois films et demi, parce qu'il y en avait un de 45mn de Bruno Podalydès. Pas plus que dans une sélection normale. Ça a hurlé mais ils étaient bons.

Vous avez suivi les sélections de vos successeurs ?

Non, pas tous. Et je ne suis jamais redescendu à Cannes. Je vois les films quand ils sortent à Paris. Pas tous, mais j'en vois un maximum. Je ne dis rien, mais il y a des films que je n'aurais pas pris. Mais quand j'aime comme I am not a witch l'an dernier, j'appelle Waintrop pour lui dire «là dis donc, tu m'en as bouché un coin ». Là j'étais fier de la Quinzaine. On a créé de vrais liens quand il a été nommé. Je vois 500 films par an, donc je vois des films de la Quinzaine, mais je n'ai croisé jamais les autres sélectionneurs.

Que pensez-vous du départ d'Edouard Waintrop, l'actuel délégué général de la Quinzaine ?

Ça me scandalise profondément. Des cinq délégués qui m'ont succédé en vingt ans, Marie-Pierre Macia pendant quatre ans, François Da Silva une seule année, Olivier Père six ans puis Frédéric Boyer deux, et lui ce sera sa septième, c'est le meilleur que j'ai vu. Attention, je dis ça de l'extérieur. Il a fait exister la Quinzaine à nouveau. Le communiqué de la SRF pour annoncer son départ, en gros, c'était «il l'a tellement rendu vivante que ça nous permet l'alternance !». Vous avez une équipe de foot qui gagne, vous virez les joueurs, vous ? Autrement dit, a contrario, s'il avait merdé ses Quinzaines, peut-être qu'ils l'auraient gardé ? C'est grotesque de l'avoir viré alors que ça marche. Il n'est pas vieux, Waintrop, il n'a pas d'égo, c'est un historien, il a un réseau, la confiance des réalisateurs et a même a repris une partie de mon ancienne équipe. Je les ai tellement martyrisés ! François Da Dilva est parti de lui-même, il disait qu'il n'y arrivait pas. Marie-Pierre Macia, c'est Pascal Thomas qui l'a virée. Pascal, c'est un cinéphile. Cette année là, c'était sa quatrième année à elle. Il est descendu à Cannes, a vu tous les films de la Quinzaine puis, remonté à Paris, il m'appelle en me disant «mais tu ne peux pas savoir ce que j'ai vu ! C'est scandaleux, je veux la virer ! Est-ce que je peux le faire ?». Il n'avait pas regardé les statuts ! Je lui réponds qu'il peut, qu'il en a le pouvoir. Mais là c'était autre chose, c'était après coup. Il lui a dit qu'il ne renouvellerait pas son contrat.

Avec Waintrop, ça s'est passé avant sa dernière édition. La SRF l'a convoqué en amont de la cinquantième pour lui dire que, quoi qu'il arrive, ce serait sa dernière année. Et en plus le nom du nouveau délégué a été annoncé AVANT. Allez préparer une Quinzaine en sachant que vous êtes de tout façon viré et que votre remplaçant est déjà nommé ! Le procédé n'est pas élégant. Si, après la cinquantième, ils lui avaient dit, ben voilà, on ne te renouvelle pas, ok, mais pas comme ça et pas avant. Est-ce qu'il paye le fait d'avoir refusé des films de membres du conseil d'administration ? Je m'interroge. Ils lui reprochent d'avoir pris qui à leur place ? Philippe Garrel ? C'était son meilleur film ! D'avoir pris Bruno Dumont ? Mais ces gens là ne sont pas à la SRF, ce sont des indépendants. Vraiment, j'insiste, je trouve ça lamentable. Waintrop a été journaliste. Il avait de bons rapports avec la presse. Comme me le disait Michel Ciment, il y en a un qui doit être content, c'est Thierry Frémaux ! Car Waintrop lui résistait !

Vous avez arrêté de vous-même la Quinzaine ?

Oui, je suis parti car j'en avais marre. La SRF n'a jamais pensé à me foutre à la porte. Pas vraiment en tout cas. Après chaque édition, je devais faire un rapport moral et financier. Le rapport financier tenait en une ligne : « il n'y a pas de dette », tout comme le rapport moral : «c'était un bon festival, il a fait soleil, j'ai bronzé ». Je n'allais plus au conseil d'administration pour ne pas me faire engueuler. J'avais envie d'arrêter, j'avais moins d'appétence. À partir du moment où vous avez moins d'envie, vous ferez moins bien les choses. Et trente ans, c'était un chiffre rond. Le jour de la clôture de la Quinzaine, en 1998, j'ai annoncé à mon équipe que je m'en allais. Je suis revenu à Paris, j'ai fait ça légalement, avec lettre recommandée pour dire «trente ans, ça suffit, c'est beaucoup trop pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais moi la vraie raison, c'est que j'en ai marre, allez, salut ! ». En plus la dernière année, j'ai tout raflé : la caméra d'or, le prix de la FIPRESCI, le prix des gaziers d'or. Il faut savoir partir, quoi. C'était une jolie aventure en tout cas. Moi, j'en garde un joli souvenir, malgré les problèmes avec le festival officiel. À la limite c'était stimulant, et pas grave au fond !

Propos recueillis par Pascal Le Duff de critique-film

Flux rss

Flux rss