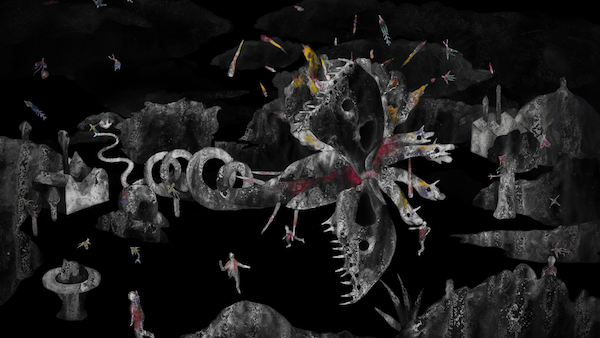

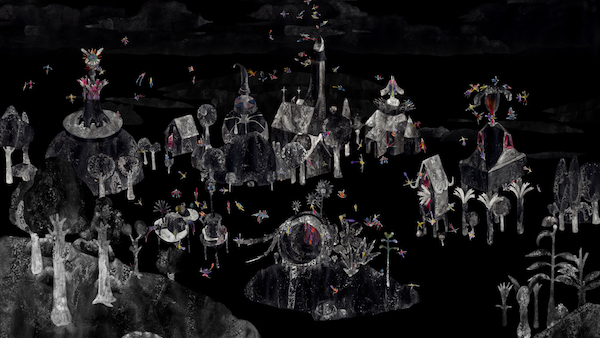

Sélectionné au dernier festival de Locarno, puis auréolé du prestigieux prix Emile Reynaud, Moutons, loup et tasse de thé fut l'une des grandes découvertes de 2019, qui figurait déjà en bonne place dans notre florilège des courts métrages français de l'année.

Sa sélection en compétition nationale à Clermont-Ferrand, d'où ses productrices Nidia Santiago et Edwina Liard (Ikki Films) sont d'ailleurs reparties avec le prix Procirep 2020 du meilleur producteur, est l'occasion de revenir plus longuement sur le film avec sa réalisatrice Marion Lacourt.

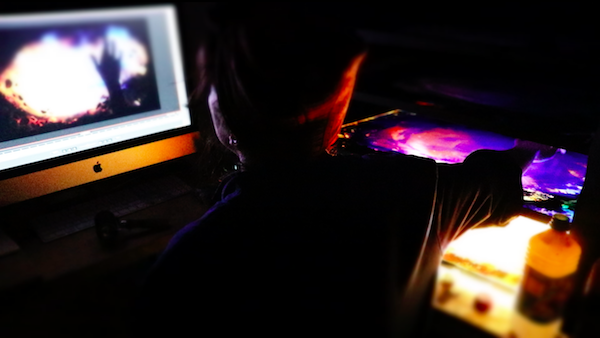

Dans un entretien au long cours, elle nous parle de son processus de création particulier, de la technique du multiplans qui donne à cette fable hypnotique des teintes lumineuses et chatoyantes, de dessin sur celluloïd, mais aussi de rituels familiaux, de contes enfantins et de gravure.

A noter que Moutons, loup et tasse de thé est en ligne sur le site d'Arte jusqu'au mois d'octobre 2020, ainsi qu'un making-off qui permet d'en savoir plus sur la conception du film et de voir la réalisatrice au travail.

Ecran Noir : Quelle place occupe le film dans votre parcours personnel ?

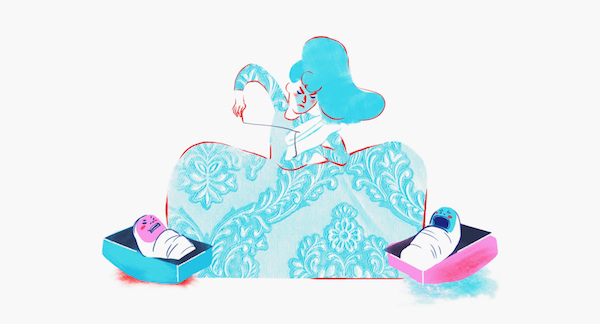

Marion Lacourt : C’est mon premier film en tant qu’auteure. Avant, j’ai eu une expérience de film de commande dans le cadre de « En sortant de l’école » [une collection de courts métrages animés consacrés à la poésie], produit par Tant Mieux Prod et diffusé sur France Télévisions. J’avais fait le film Page d’écriture, sur le poème de Jacques Prévert du même nom. C’était mon premier challenge avec la technique du multiplans, et c’est ce qui m’a donné le courage et l’ancrage pour partir dans un projet personnel avec cette technique. Sur Page d’écriture, je n’ai pas eu autant de temps pour le développement que pour Moutons, loup et tasse de thé... .C’est-à-dire pour tout ce qui est purement dessin et recherches sur la palette chromatique. Il y a donc un côté beaucoup plus direct, très flashy, mais qui collait bien avec l’idée de faire un film « pour les petits ».

EN : Pouvez-vous nous parler de cette fameuse technique du multiplans ?

ML : Je travaille avec l’outil banc-titre multiplans : le principe est d’avoir un appareil-photo fixé au-dessus de plusieurs plaques de verre et un rétro-éclairage en-dessous de ces dernières. La lumière remonte à travers mes quatre plaques de verre pour finir dans l’objectif de l’appareil. Sur les trois plaques du bas, j’utilise des encres de gravure dont les pigments attrapent la lumière, ce qui me permet d’avoir ces couleurs justement très lumineuses. Sur la dernière plaque, il y a tout un travail de cernes noirs qui vont définir les contours du décor et des personnages. La majeure partie du temps, les décors sont dessinés directement sur la plaque de verre. Ensuite, en fonction du type d’animation que je veux, je vais soit animer directement sous la caméra, en dessinant au feutre sur ma plaque, image par image, soit je vais passer par une animation plus traditionnelle sur celluloïd.

EN : Qu’apporte le dessin sur celluloïd ?

ML : Il me fallait un support transparent, pour pouvoir poser mes feuilles sur la plaque de verre. C’est pour cela que j’ai utilisé du celluloïd. Dessiner les images sur un support permet un acting plus précis que l'animation directe sur verre. Le celluloïd n’est pas une matière évidente non plus, surtout quand on ne l’a jamais utilisé. Mais c’est aussi ce qui m’a permis de travailler avec d’autres personnes, quatre dessinateurs qui progressivement sont venus m'aider, car sur le banc-titre, j’étais seule du début à la fin.

EN : Et comment se passe l’animation directe sur la plaque de verre ?

ML : L’intérêt de l’animation directe sur le banc-titre, c’est que ça permet de créer de la matière par les résidus subsistant d'une image à l'autre. Chaque fois que je prends une image, j’efface une partie du trait, je le redessine un peu plus loin, et ainsi de suite. Je fais aussi bouger les plaques de couleurs : si je veux plus de blanc, je laisse passer la lumière en « débouchant » une partie de mes trois plaques couvertes d'encre, par exemple. Ces trois plaques de couleurs s’animent donc en fonction de l’animation de la ligne sur la plaque du dessus.

En raison de ma pratique de la gravure, j’ai été très attentive tout au long de la fabrication, à ce qui se passait sur mes plaques de verre quand j’effaçais mes décors d’un plan à l’autre. Souvent, au fil du temps, ça crée des résidus, et il y a là des matières que je n’imaginais pas avant de commencer le film. Par exemple, dans l’univers cosmique, je savais que j’allais faire des nébuleuses au coton-tige, en étalant une encre bleue dans laquelle je ferais des percées de lumière, mais tout le reste, je l’ai trouvé en regardant ce qui se passait lorsque j’effaçait mes plaques. C’est un travail que j’ai fait en amont, en notant à chaque fois comment j’obtenais chaque effet. J’ai beaucoup aimé travailler comme ça.

Flux rss

Flux rss