70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd'hui, J-65.

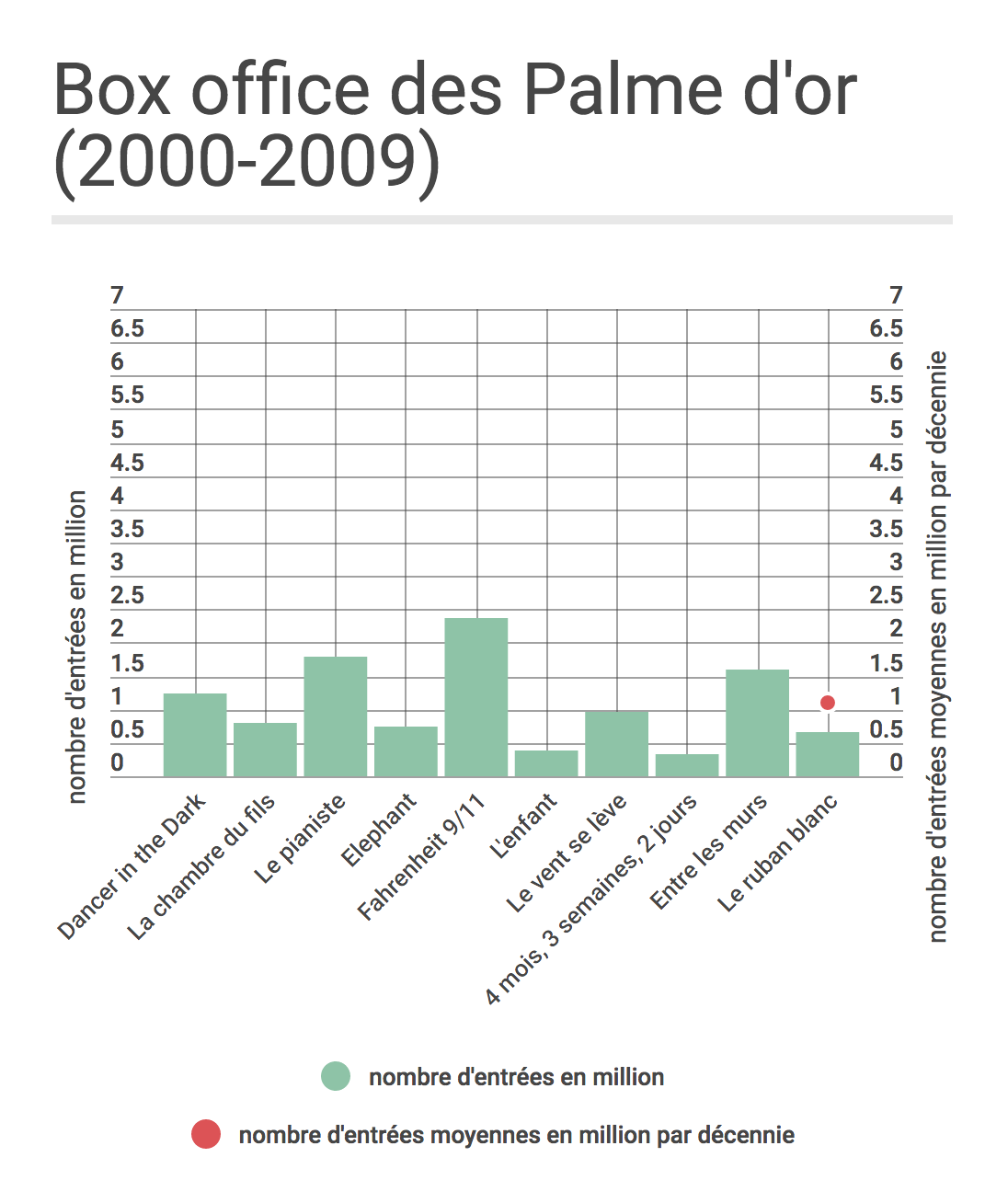

En 70 ans, les films récompensés par le prix suprême de la compétition du Festival de Cannes - d'abord le Grand Prix jusqu'en 1955 et de 1964 à 1974 puis la Palme d'or de 1955 à 1963 et depuis 1975 - ont connu des destins très divers en salles.

Aux Etats-Unis, seulement trois films, tous américains, ont été des grands succès publics : Fahrenheit 9/11, Pulp Fiction et Apocalypse Now. Quelques-uns s'en sont sortis honorablement au box office (La leçon de Piano, All That Jazz, Le Pianiste, Taxi Driver, Sexe mensonges et vidéos) mais la plupart ont rapporté moins de 2 millions de $ de recettes.

Mais prenons la France, pays cinéphile et pays hôte, autrement dit celui qui médiatise le mieux le prix cannois, comme instrument de mesure.

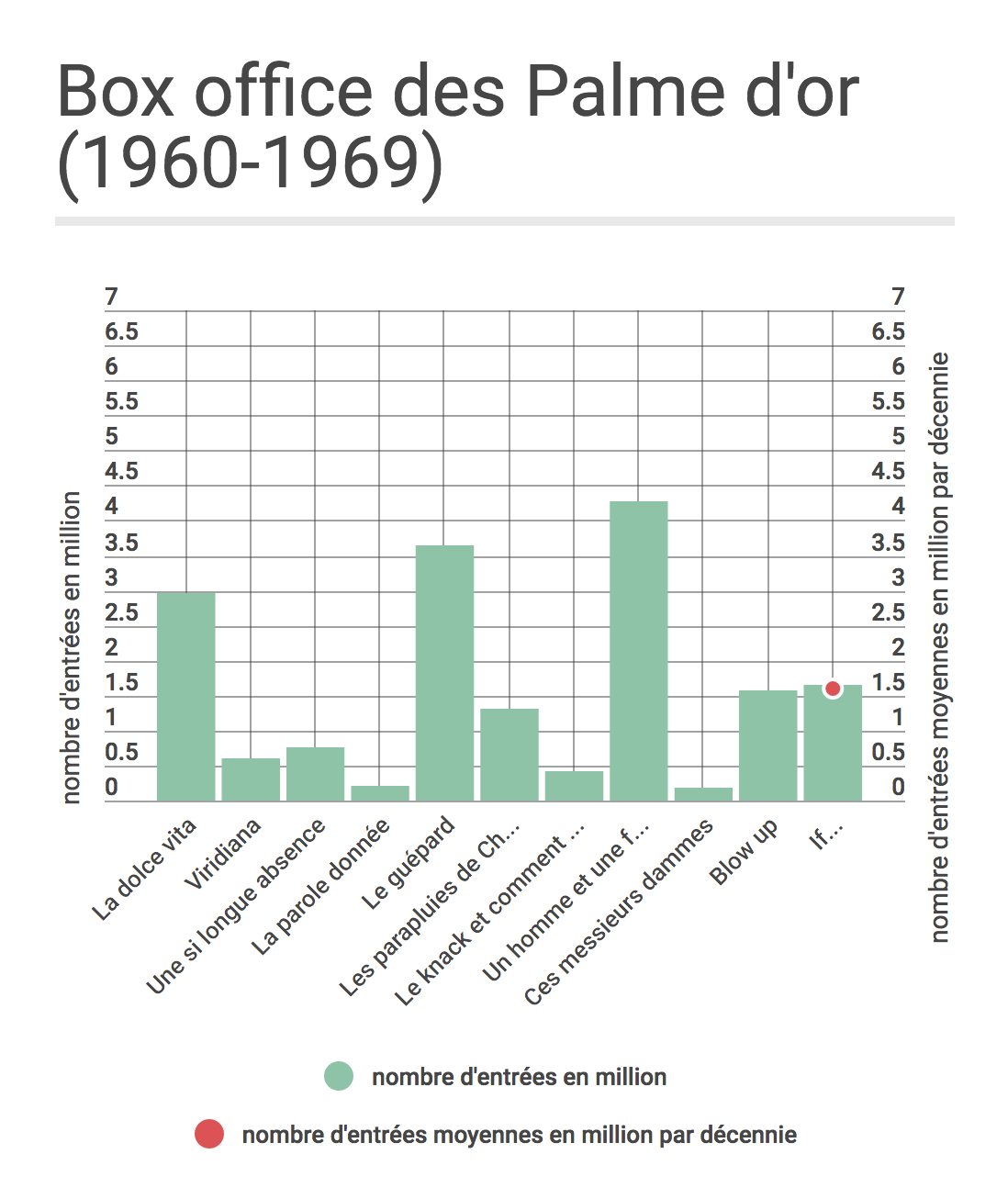

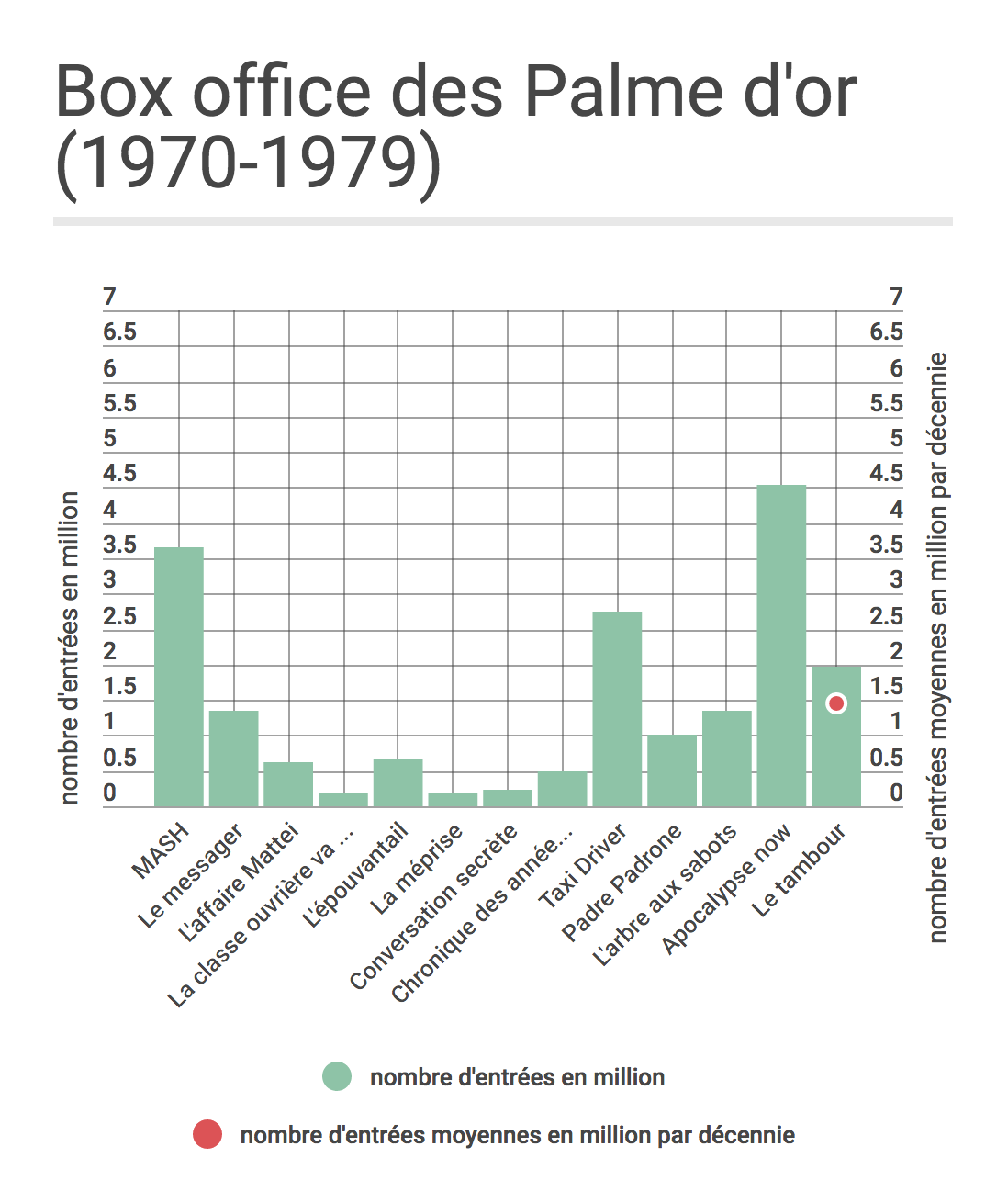

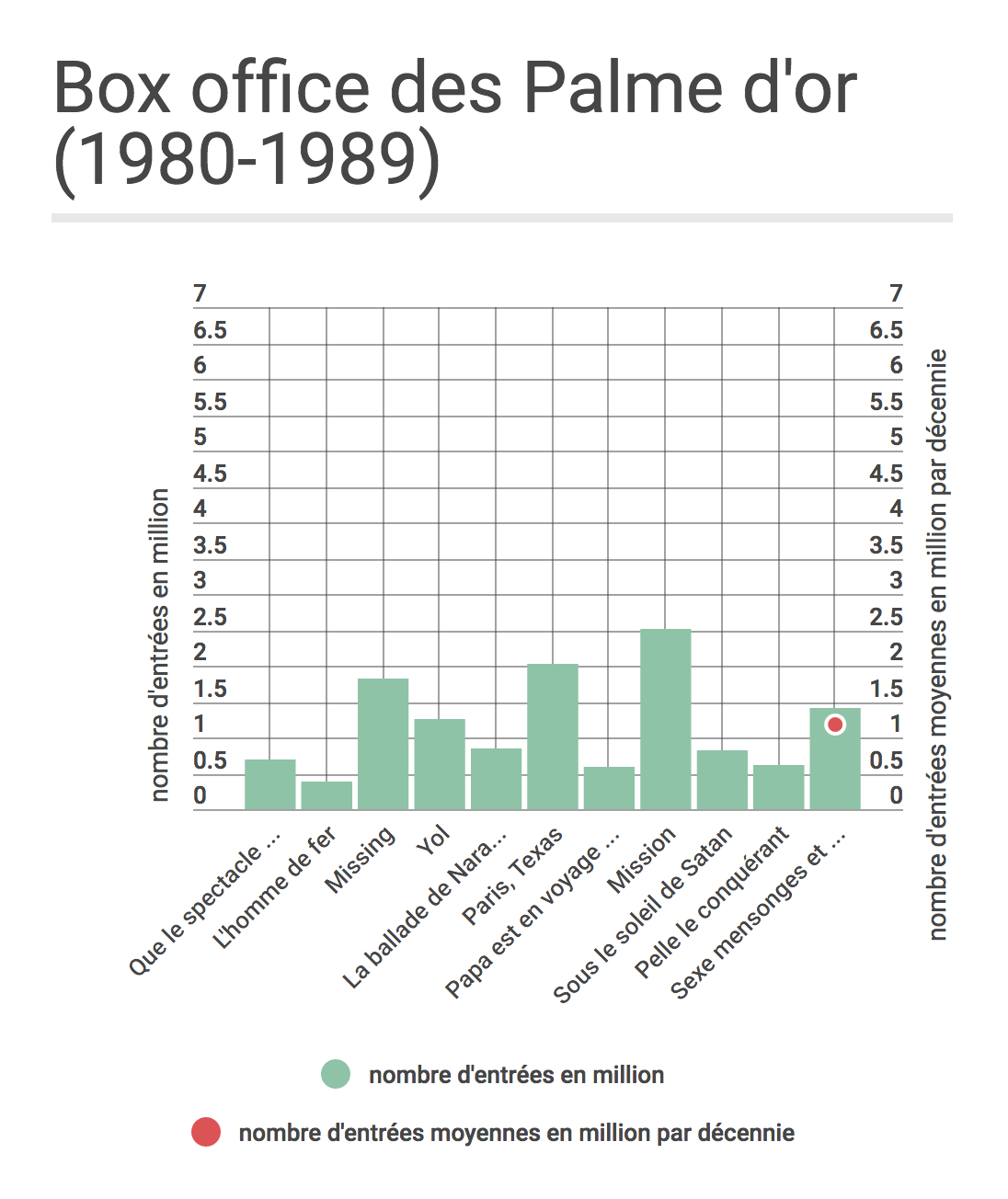

Les plus grands succès sont anciens : Le troisième homme, Le salaire de la peur, Quand passent les cigognes sont les seuls films à avoir séduit plus de 5 millions de spectateurs. Si on met la barre à 3 millions, on peut ajouter Le monde du silence, La loi du seigneur, Orfeu negro, Le Guépard, Un homme et une femme, M.A.S.H., et Apocalypse Now (qui date de 1979!). Mais durant cette période "faste", il y a aussi eu de sérieux flops en salles: cinq films avant 1979 ont attiré moins de 250000 spectateurs, soit autant que depuis 1979. C'est en fait le nombre de gros succès qui a diminué depuis les années 1980.

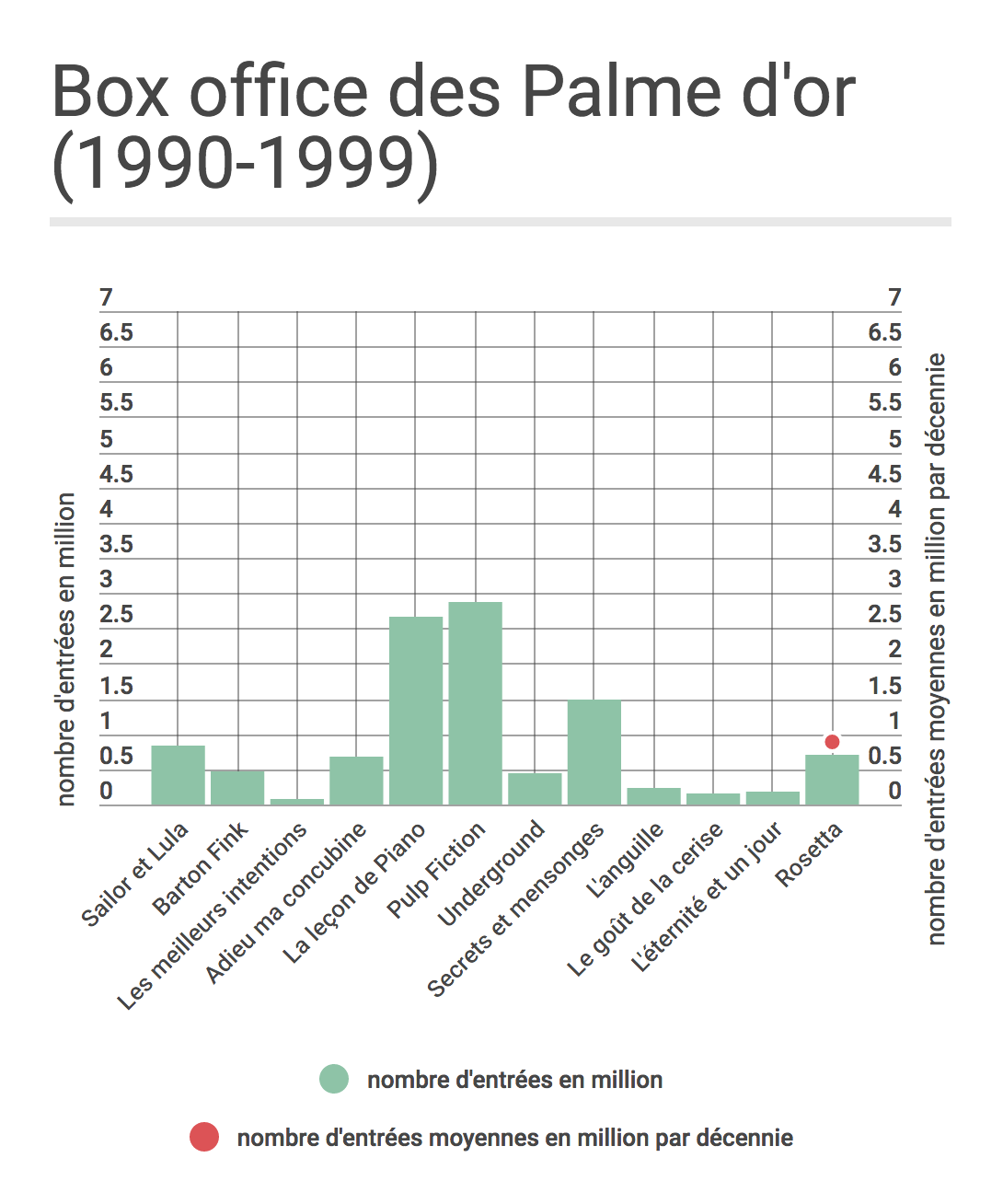

En effet, depuis La Leçon de Piano et Pulp Fiction (1993 et 1994 respectivement), seul un film (américain) a passé la barre des 2 millions d'entrées, le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Et depuis le début du millénaire, on compte 4 millionnaires "seulement" dont trois productions françaises.

Il est indéniable que l'impact d'une Palme est moindre aujourd'hui, si on prend les données brutes. En moyenne, un film palmé attire deux fois moins de spectateurs qu'il y a 40 ans. Mais on peut aussi relativiser. Sans Palme, quel film turc, chinois, serbe, danois, roumain ou thaïlandais aurait atteint les scores de Winter Sleep, Adieu ma concubine, Papa est en voyage d'affaires, Pelle le Conquérant, 4 mois 3 semaines et 2 jours ou Oncle Boonmee ? Grâce à une Palme d'or, des cinéastes comme Haneke, Loach, Moretti, Leig ou Cantet ont élargi grandement leurs publics. Bien sûr il y a des contre-performances : Dheepan, qui fut le pire échec de Jacques Audiard, par exemple.

Cependant on ne peut pas juger la qualité des Palmes avec le seul baromètre des entrées. D'autant que d'autres films primés à Cannes ont cartonné en salles, sans être palmé. Mais surtout parce que ça ne viendrait pas à l'idée de minorer une Palme "pas très populaire" pour les frères Coen, Abbas Kiarostami , Cristian Mungiu, Theo Angelopoulos, Luis Bunuel ou Andrzej Wajda.

Mais globalement, pour des films d'auteur, voire pointus, l'effet Palme d'or se fait ressentir à chaque fois, si on prend en compte l'évolution d'un marché qui se contracte pour diverses raisons (arrivée de la télévision dans les années 1960, des multiplexes dans les années 1990, de la vidéo à la demande dans les années 2010). En dehors du prestige pour le cinéaste et les producteurs, des éventuelles récompenses glanées par la suite, le film palmé bénéficie d'un "label" qui lui permet de séduire un public curieux qu'il n'aurait sans doute pas touché sans cette récompense. Si on peut critiquer les choix du jury de l'an dernier - la Palme pour Moi Daniel Blake, le Grand prix pour Juste la fin du monde - les deux films ont été les plus "populaires" en salles parmi tous les films de la compétition. Même si le Grand prix a dépassé la Palme en nombre d'entrées.

Flux rss

Flux rss