Tandis que Werner Herzog et son jury en sont désormais à négocier le palmarès de cette 60e édition, partout ailleurs, l'heure est au bilan. Avec une question cruciale : alors, 2010, bonne édition ? La réponse est en demie-teinte, comme souvent à Berlin. Car si la sélection officielle s'est révélée de bonne tenue (sans véritable désastre, à l'exception de Jud Süss d'Oskar Roehler, et dans une moindre mesure de Caterpillar de Koji Wakamatsu), elle n'a offert ni choc ni révélation.

Tandis que Werner Herzog et son jury en sont désormais à négocier le palmarès de cette 60e édition, partout ailleurs, l'heure est au bilan. Avec une question cruciale : alors, 2010, bonne édition ? La réponse est en demie-teinte, comme souvent à Berlin. Car si la sélection officielle s'est révélée de bonne tenue (sans véritable désastre, à l'exception de Jud Süss d'Oskar Roehler, et dans une moindre mesure de Caterpillar de Koji Wakamatsu), elle n'a offert ni choc ni révélation.

Sur les 20 films concourant pour l'Ours d'Or, tous présentent un véritable intérêt (politique, esthétique ou scénaristique), mais en contrepartie, aucun d'entre eux n'est exempt de défauts.

Oeuvres socio-politiques

Fait notable, la compétition se répartissait cette année assez harmonieusement entre oeuvres socio-politiques et oeuvres plus légères, voire films de genre. Ne nous leurrons pas, ce sont clairement les premiers qui ont le plus de chance car c'est traditionnellement ce type de film qui gagne à Berlin. Pour le symbole, on voit ainsi bien Shekarchi de l'Iranien Rafi Pitts repartir avec quelque chose, dans la mesure où il s'agit de l'histoire d'un homme cherchant à venger sa famille tuée par la police lors d'une manifestation. Comme un geste fort à destination de Téhéran, et des nombreuses victimes du régime.

Fait notable, la compétition se répartissait cette année assez harmonieusement entre oeuvres socio-politiques et oeuvres plus légères, voire films de genre. Ne nous leurrons pas, ce sont clairement les premiers qui ont le plus de chance car c'est traditionnellement ce type de film qui gagne à Berlin. Pour le symbole, on voit ainsi bien Shekarchi de l'Iranien Rafi Pitts repartir avec quelque chose, dans la mesure où il s'agit de l'histoire d'un homme cherchant à venger sa famille tuée par la police lors d'une manifestation. Comme un geste fort à destination de Téhéran, et des nombreuses victimes du régime.

Dans un autre style, deux films abordant la question de la religion pourraient avoir séduit le jury. Shahada de Burhan Qurbani traite avec subtilité du recours systématique à une foi plus dure en période de crise. Il met en scène un Islam tolérant, ouvert et compassionnel qui se dresse avec force contre les dérives de croyants plus dogmatiques, délivrant un message de fraternité et d'espoir. On the path de Jasmila Zbanic s'intéresse également à la confrontation entre deux visions opposées de la religion musulmane. D'un côté une jeune femme émancipée vivant une foi libre et peu contraignante, et de l'autre son compagnon qui devient brusquement membre d'une société wahhabite conservatrice. La réalisatrice, qui refuse de prendre parti, décortique le délitement progressif de leurs relations, dû à une incompréhension mutuelle grandissante. Dans les deux cas, il ne s'agit pas tant de films sur la religion que sur la difficulté du vivre ensemble.

Autre thème bien représenté durant cette Berlinale, l'enfance sacrifiée. D'ailleurs, le Roumain Florin Serban a une chance avec If I want to whistle, I whistle, le portrait d'un adolescent sur le point de sortir de prison. Assez formaté, mais suffisamment fort pour marquer les esprits. En face, c'est plus difficile pour Submarino de Thomas Vinterberg qui suit deux frères (un drogué et un alcoolique) traumatisés par leur passé. Misérabiliste pendant une bonne part du film, et globalement prévisible, on est loin de Festen.

Autre thème bien représenté durant cette Berlinale, l'enfance sacrifiée. D'ailleurs, le Roumain Florin Serban a une chance avec If I want to whistle, I whistle, le portrait d'un adolescent sur le point de sortir de prison. Assez formaté, mais suffisamment fort pour marquer les esprits. En face, c'est plus difficile pour Submarino de Thomas Vinterberg qui suit deux frères (un drogué et un alcoolique) traumatisés par leur passé. Misérabiliste pendant une bonne part du film, et globalement prévisible, on est loin de Festen.

Bien sûr, on parle aussi de The Ghost writer, thriller politique sur un ex-Premier ministre britannique aux faux airs de Tony Blair. Et récompenser Roman Polanski en plein scandale judiciaire pourrait être un signe fort... à moins que cela ne soit trop "risqué" pour un festival qui ne veut surtout pas avoir l'air de prendre parti. Mais Werner Herzog aurait-il ce genre de scrupule ?

La part belle à l'humour

Dans l'autre catégorie, celle des oeuvres plus légères, on peut presque s'avérer gâté. Car oui, cette année, on a bien ri à Berlin ! Un rire plus ou moins subtil, selon qu'il s'agit de Zhang Yimou (A woman, a gun and a noodle shop, remake farcesque de Blood simple des frères Coen) ou de Noah Baumbach et son absurde et un peu ennuyeux Greenberg. Mais surtout, on a eu droit à une comédie scandinave complétement décalée, mélangeant polar et burlesque (A somewhat gentle man de Hans Peter Molland avec un Stellan Skarsgarg bon candidat au prix d'interprétation), et au nouveau délire des Français Delépine et Kervern, Mammuth, avec Gérard Depardieu en jeune retraité à la recherche de justificatifs administratifs... prétexte à un road-movie décapant qui a beaucoup fait rire la presse étrangère (presque autant que le show débridé qui a tenu lieu de conférence de presse). C'est moins bon que Louise Michel, mais hilarant au vu du niveau général, le tout sans être dénué de fond. Rappelons à toutes fins utiles qu'à Berlin, il existe un prix de l'audace...

Dans l'autre catégorie, celle des oeuvres plus légères, on peut presque s'avérer gâté. Car oui, cette année, on a bien ri à Berlin ! Un rire plus ou moins subtil, selon qu'il s'agit de Zhang Yimou (A woman, a gun and a noodle shop, remake farcesque de Blood simple des frères Coen) ou de Noah Baumbach et son absurde et un peu ennuyeux Greenberg. Mais surtout, on a eu droit à une comédie scandinave complétement décalée, mélangeant polar et burlesque (A somewhat gentle man de Hans Peter Molland avec un Stellan Skarsgarg bon candidat au prix d'interprétation), et au nouveau délire des Français Delépine et Kervern, Mammuth, avec Gérard Depardieu en jeune retraité à la recherche de justificatifs administratifs... prétexte à un road-movie décapant qui a beaucoup fait rire la presse étrangère (presque autant que le show débridé qui a tenu lieu de conférence de presse). C'est moins bon que Louise Michel, mais hilarant au vu du niveau général, le tout sans être dénué de fond. Rappelons à toutes fins utiles qu'à Berlin, il existe un prix de l'audace...

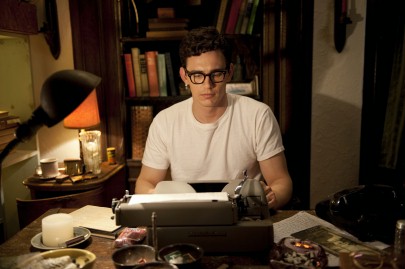

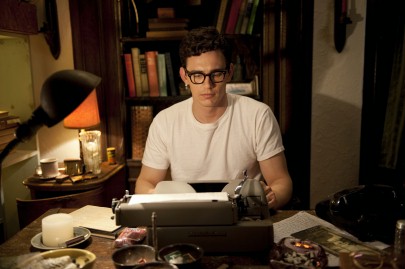

Pour ce qui est des autres genres cinématographiques, il y en a eu pour tous les goûts. Polar brutal chez Winterbottom avec The killer inside me (Casey Affleck assure, et l'on ne s'ennuie pas une seconde), biopic sur Allen Ginsberg pour Rob Epstein (Howl, où James Franco a lui aussi impressionné), mélo familial naturaliste danois (Une famille de Pernille Fisher Christensen, tout en retenue, et avec un duo d'acteur formidable, Lene Maria Christensen et Jesper Christensen), conte initiatique argentin extrêmement ténu et efficace (Puzzle de Natalia Smirnoff, où l'on n'a d'yeux que pour la merveilleuse Maria Onetto), fable humaniste sur les rapports entre l'homme et la nature (Bal de Semih Kaplanoglu, dernier volet de sa trilogie "Yusuf")... autant de sérieux concurrents pour un prix d'interprétation, ou une récompense de moindre importance.

Pour ce qui est des autres genres cinématographiques, il y en a eu pour tous les goûts. Polar brutal chez Winterbottom avec The killer inside me (Casey Affleck assure, et l'on ne s'ennuie pas une seconde), biopic sur Allen Ginsberg pour Rob Epstein (Howl, où James Franco a lui aussi impressionné), mélo familial naturaliste danois (Une famille de Pernille Fisher Christensen, tout en retenue, et avec un duo d'acteur formidable, Lene Maria Christensen et Jesper Christensen), conte initiatique argentin extrêmement ténu et efficace (Puzzle de Natalia Smirnoff, où l'on n'a d'yeux que pour la merveilleuse Maria Onetto), fable humaniste sur les rapports entre l'homme et la nature (Bal de Semih Kaplanoglu, dernier volet de sa trilogie "Yusuf")... autant de sérieux concurrents pour un prix d'interprétation, ou une récompense de moindre importance.

Enfin, il ne faut pas oublier How I ended this summer (Alexei Popogrebsky), thriller psychologique qui se déroule dans le cercle arctique. Lent et parfois contemplatif, mais purement envoûtant, voire palpitant. Un film ovni qui exploite habilement la beauté de ses paysages sans tomber dans l'esthétisme de carte postale, et apprend au spectateur ce que signifie vraiment l'expression "conditions extrêmes". Accessoirement très bien accueilli par la presse internationale...

Enfin, il ne faut pas oublier How I ended this summer (Alexei Popogrebsky), thriller psychologique qui se déroule dans le cercle arctique. Lent et parfois contemplatif, mais purement envoûtant, voire palpitant. Un film ovni qui exploite habilement la beauté de ses paysages sans tomber dans l'esthétisme de carte postale, et apprend au spectateur ce que signifie vraiment l'expression "conditions extrêmes". Accessoirement très bien accueilli par la presse internationale...

C'est pourquoi, quel que soit le résultat final, on peut d'ores et déjà affirmer que Berlin a parfaitement réussi le pari du 60e : peu de paillettes, beaucoup de curiosité, et un amour toujours renouvelé du cinéma. Et un public toujours aussi nombreux (on parle même d'un record de fréquentation). De quoi être confiant pour les 60 prochaines années...

Demi-surprise seulement devant le palmarès de cette 60e édition qui accorde la récompense suprême à une œuvre humaniste et artistiquement exigeante (Miel de Semih Kaplanoglu, fable au rythme extrêmement lent sur la relation entre un homme et son fils unis par l'amour de la nature), et distribue les autres prix aux principaux favoris, de la presse internationale notamment. On notera notamment le beau symbole pour Polanski, personnellement honoré.

Demi-surprise seulement devant le palmarès de cette 60e édition qui accorde la récompense suprême à une œuvre humaniste et artistiquement exigeante (Miel de Semih Kaplanoglu, fable au rythme extrêmement lent sur la relation entre un homme et son fils unis par l'amour de la nature), et distribue les autres prix aux principaux favoris, de la presse internationale notamment. On notera notamment le beau symbole pour Polanski, personnellement honoré.

Flux rss

Flux rss