70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd'hui, J-54. Et pour retrouver la totalité de la série, c'est par là.

Depuis presque 20 ans, la Cinéfondation du Festival de Cannes révèle, aide et accompagne de jeunes cinéastes venus du monde entier (voire notre article d'hier). Certains d'entre eux sont devenus des "habitués" presque incontournables sur la Croisette et dans les grands festivals internationaux, d'autres ont encore beaucoup à prouver. Tous apportent un regard personnel et singulier qui offre de nouvelles perspectives au cinéma mondial. La preuve par quinze, avec quinze cinéastes issus de l'un ou l'autre des programmes de la Cinéfondation dont on suit (et suivra à l'avenir) le parcours avec beaucoup d'attentes, et d'espoir.

Ciro Guerra (Né en 1981, Colombie)

Après plusieurs courts métrages, Ciro Guerra réalise son premier long en vidéo noir et blanc en 2004 (La Sombra del caminante). Trois ans plus tard, il est sélectionné par l'atelier de la Cinéfondation avec son projet Los Viajes del viento (Les Voyages du vent). Le film, présenté à Un certain regard lors du Festival de Cannes 2009, révèle aux yeux du monde ce jeune cinéaste formaliste et enchanteur.

Après plusieurs courts métrages, Ciro Guerra réalise son premier long en vidéo noir et blanc en 2004 (La Sombra del caminante). Trois ans plus tard, il est sélectionné par l'atelier de la Cinéfondation avec son projet Los Viajes del viento (Les Voyages du vent). Le film, présenté à Un certain regard lors du Festival de Cannes 2009, révèle aux yeux du monde ce jeune cinéaste formaliste et enchanteur.

Il sera de retour sur la Croisette en 2015 avec L'Etreinte du serpent, romanesque road movie en pirogue qui repart avec le prix CICAE de la Quinzaine des Réalisateurs puis vaut à Ciro Guerra une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger. On peut aisément imaginer que son histoire d'amour avec Cannes ne s'arrêtera pas là.

Jessica Hausner (née en 1972, Autriche)

En 1996, Jessica Hausner se fait remarquer avec son court métrage Flora primé à Locarno. Trois ans plus tard, son moyen métrage Inter-view (portrait d'êtres décalés et solitaires) a les honneurs de la Cinéfondation d'où il repart avec une mention spéciale. La jeune réalisatrice affirme son ambition de "décrire le déséquilibre et l'arbitraire", obsession que l'on retrouve dans son premier long métrage, Lovely Rita, sélectionné à Un certain regard en 2001.

En 1996, Jessica Hausner se fait remarquer avec son court métrage Flora primé à Locarno. Trois ans plus tard, son moyen métrage Inter-view (portrait d'êtres décalés et solitaires) a les honneurs de la Cinéfondation d'où il repart avec une mention spéciale. La jeune réalisatrice affirme son ambition de "décrire le déséquilibre et l'arbitraire", obsession que l'on retrouve dans son premier long métrage, Lovely Rita, sélectionné à Un certain regard en 2001.

Elle reviendra quatre fois par la suite : deux fois en sélection officielle (toujours à Un Certain regard) avec Hotel (2004) et Amour fou (2014) et deux fois en tant que membre du jury : de la Cinéfondation et des courts métrages en 2011 et du Certain regard en 2016. En parallèle, elle travaille sur les projets des autres au sein de la maison de production Coop 99 qu'elle a fondée avec d'autres talents autrichiens.

Juho Kuosmanen (né en 1979, Finlande)

Fort de deux sélections par la Cinéfondation et d'une à Un certain regard, Juho Kuosmanen peut s'enorgueillir d'un sans faute, puisque chacun de ses passages sur la croisette lui a valu un prix. En 2008, il remporte le 3e prix de la Cinéfondation avec son court métrage Signalisation des routes (Kestomerkitsijät) puis remet le couvert deux ans plus tard avec Taulukauppiaat qui remporte le premier prix de la Cinéfondation.

Fort de deux sélections par la Cinéfondation et d'une à Un certain regard, Juho Kuosmanen peut s'enorgueillir d'un sans faute, puisque chacun de ses passages sur la croisette lui a valu un prix. En 2008, il remporte le 3e prix de la Cinéfondation avec son court métrage Signalisation des routes (Kestomerkitsijät) puis remet le couvert deux ans plus tard avec Taulukauppiaat qui remporte le premier prix de la Cinéfondation.

De retour en 2016 avec son premier long métrage, le cinéaste finlandais séduit le jury d'Un certain regard présidé par Marthe Keller et repart avec le Prix principal de la section. Dans un noir et blanc classieux, Olli Mäki raconte un épisode célèbre de l'histoire de la boxe finlandaise. Biopic qui ne dit pas son nom, il joue sur le décalage du personnage et des situations pour dresser un portrait mi-mélancolique, mi-humoristique qui flirte avec le feel good movie. Aki Kaurismaki ayant annoncé dernièrement sa volonté de mettre un terme à sa carrière de réalisateur, on peut se consoler en se disant que la relève est d'une certaine façon assurée.

Nadine Labaki (née en 1974, Liban)

A la résidence de la Cinéfondation (9e session en 2004-2005), Nadine Labaki, par ailleurs actrice et productrice d'émission, prépare son premier long-métrage, Les voleuses. Finalement réalisé en 2006, sous le titre Caramel, il sera sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2007, et deviendra le plus grand succès international du cinéma libanais.

A la résidence de la Cinéfondation (9e session en 2004-2005), Nadine Labaki, par ailleurs actrice et productrice d'émission, prépare son premier long-métrage, Les voleuses. Finalement réalisé en 2006, sous le titre Caramel, il sera sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2007, et deviendra le plus grand succès international du cinéma libanais.

En 2011, la fable douce amère Et maintenant on va où est présentée à Un certain regard. La réalisatrice participe ensuite au film collectif Rio, I love you (2014) avant de s'éloigner quelque peu des plateaux de tournage. En 2016, elle réapparaissait d'ailleurs sur la liste d'opposition Beirut Madinati (Beyrouth ma ville) lors des élections municipales.

Joachim Lafosse (né en 1975, Belgique)

Après un passage à Locarno avec Tribu, à Angers avec Ça rend heureux et à Venise avec Nue propriété, Joachim Lafosse est sélectionné à l'atelier de la Cinéfondation en 2005. Il y accompagne Elève libre, oeuvre majeure dans sa filmographie, qui sera présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2008.

Après un passage à Locarno avec Tribu, à Angers avec Ça rend heureux et à Venise avec Nue propriété, Joachim Lafosse est sélectionné à l'atelier de la Cinéfondation en 2005. Il y accompagne Elève libre, oeuvre majeure dans sa filmographie, qui sera présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2008.

Il reviendra en 2012 avec A perdre la raison (Prix d'interprétation féminine Un Certain Regard Ex-aequo) et en 2016 avec L'Economie du couple (Quinzaine des Réalisateurs). Les chevaliers blancs, sélectionnés à San Sebastian en 2015, lui vaut quant à lui la coquille d'argent du meilleur réalisateur en 2015. On est impatient de le retrouver sur la Croisette, en lice pour la Palme d'or.

Nadav Lapid (né en 1975, Israël)

Nadav Lapid fait partie des rares cinéastes à avoir été sélectionné deux fois à la Cinéfondation : d'abord en 2004 pour le film collectif Proyect gvul, puis en 2006 avec son film de fin d'études La Copine d'Emile. L'année suivante, il développe son premier long métrage Le policier dans le cadre de la résidence de la Cinéfondation avant d'être choisi pour l'atelier 2008. Le film sera récompensé d'un Prix spécial du jury à Locarno en 2011.

Nadav Lapid fait partie des rares cinéastes à avoir été sélectionné deux fois à la Cinéfondation : d'abord en 2004 pour le film collectif Proyect gvul, puis en 2006 avec son film de fin d'études La Copine d'Emile. L'année suivante, il développe son premier long métrage Le policier dans le cadre de la résidence de la Cinéfondation avant d'être choisi pour l'atelier 2008. Le film sera récompensé d'un Prix spécial du jury à Locarno en 2011.

Son long métrage suivant, L'Institutrice, ainsi que son moyen métrage Journal d'un photographe de voyage, seront présentés en séances spéciales lors des éditions 2014 et 2016 de la Semaine de la Critique. Un profil très cannois qui devrait lui permettre de revenir prochainement en Sélection.

Lucrecia Martel (née en 1966, Argentine)

Une fois n'est pas coutume, Lucrecia Martel est une "cinéaste cannoise" découverte... à Berlin. Son premier film, La cienaga, est effectivement en compétition à la Berlinale 2001, où il reçoit le Prix Alfred Bauer. Dès l'année suivante, la cinéaste rejoint la résidence de la Cinéfondation qui lui permet de développer La Niña Santa. Le film sera en compétition à Cannes en 2004.

Une fois n'est pas coutume, Lucrecia Martel est une "cinéaste cannoise" découverte... à Berlin. Son premier film, La cienaga, est effectivement en compétition à la Berlinale 2001, où il reçoit le Prix Alfred Bauer. Dès l'année suivante, la cinéaste rejoint la résidence de la Cinéfondation qui lui permet de développer La Niña Santa. Le film sera en compétition à Cannes en 2004.

Lucrecia Martel revient ensuite en 2006 (elle est membre du jury des longs métrages) puis en 2008, avec La femme sans tête. Ses admirateurs espèrent la retrouver sur le tapis rouge cette année, avec son nouvel opus Zama adapté du roman d'Antonio Di Benedetto, mais ils devront renoncer à l'idée d'une sélection en compétition, puisque le film est coproduit par le Président du jury, Pedro Almodovar.

João Paulo Miranda Maria (né en 1982, Brésil)

Si João Paulo Miranda Maria n'en est qu'au tout début de sa carrière, il est indéniable que des fées cannoises se sont penchées sur son berceau. En 2015, il produit et réalise Command action, un court métrage singulier suivant un jeune garçon dans un marché de rue, qui est présenté à la Semaine de la Critique. L'année suivante, son film La Jeune fille qui dansait avec le diable, sur une jeune fille issue d'une famille très religieuse en quête de sa propre forme de salut, est sélectionné en compétition officielle des courts métrages et remporte une mention spéciale du jury.

Si João Paulo Miranda Maria n'en est qu'au tout début de sa carrière, il est indéniable que des fées cannoises se sont penchées sur son berceau. En 2015, il produit et réalise Command action, un court métrage singulier suivant un jeune garçon dans un marché de rue, qui est présenté à la Semaine de la Critique. L'année suivante, son film La Jeune fille qui dansait avec le diable, sur une jeune fille issue d'une famille très religieuse en quête de sa propre forme de salut, est sélectionné en compétition officielle des courts métrages et remporte une mention spéciale du jury.

Enfin, alors qu'il vient d'achever un autre court, Meninas Formicida, qui pourrait à nouveau être invité sur la Croisette, il a rejoint début mars 2017 la résidence de la Cinéfondation pour poursuivre l'écriture de son premier long métrage, Memory house. Difficile dans ces conditions d'imaginer que l'on n'ait pas rapidement de ses nouvelles. En mai 2018 ?

Kornel Mundruczo (né en 1975, Hongrie)

L'histoire entre Cannes et Kornel Mundruczo remonte à 2004, lorsque le court métrage Kis Apokrif n°2 est sélectionné à la Cinéfondation. Le jeune réalisateur hongrois, déjà auréolé d'un Léopard d'argent à Locarno pour son premier long Pleasant day en 2002, reviendra ensuite avec chacun de ses longs métrages. Ce sera d'abord Johanna (Un certain regard, 2005), une version contemporaine et musicale de la Passion de Jeanne d'Arc, puis Delta (Compétition, 2008) qu'il a écrit dans le cadre de la 7e résidence de la Cinéfondation.

L'histoire entre Cannes et Kornel Mundruczo remonte à 2004, lorsque le court métrage Kis Apokrif n°2 est sélectionné à la Cinéfondation. Le jeune réalisateur hongrois, déjà auréolé d'un Léopard d'argent à Locarno pour son premier long Pleasant day en 2002, reviendra ensuite avec chacun de ses longs métrages. Ce sera d'abord Johanna (Un certain regard, 2005), une version contemporaine et musicale de la Passion de Jeanne d'Arc, puis Delta (Compétition, 2008) qu'il a écrit dans le cadre de la 7e résidence de la Cinéfondation.

Suivront Tender Son - The frankenstein project (Compétition, 2010) et White God (Un certain regard, 2014). Ce dernier lui vaudra d'ailleurs les honneurs (mérités) du Grand Prix Un certain regard. Depuis, on attend avec fébrilité son prochain opus.

Lire le reste de cet article »

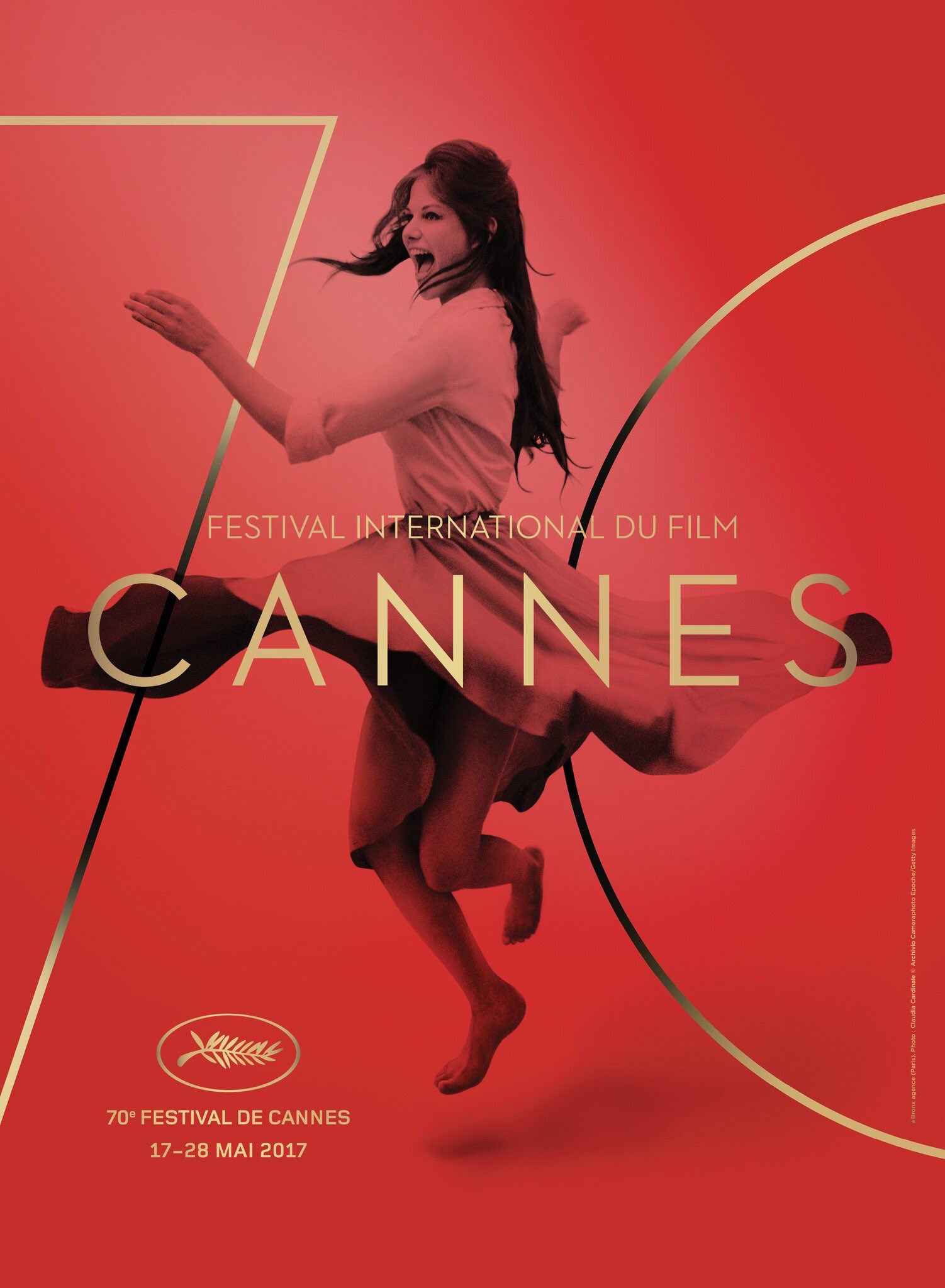

A 70 ans le Festival de Cannes s'affiche en rouge (comme le tapis), en glam, en joie!

A 70 ans le Festival de Cannes s'affiche en rouge (comme le tapis), en glam, en joie!

Flux rss

Flux rss