Fanny et Alexandre (1982) est, à juste titre, considéré comme le film testamentaire d’Ingmar Bergman, dont on célèbre les 100 ans de la naissance et qui, à cette occasion, a eu l'honneur d'une grande rétrospective au Festival du Film de la Rochelle.

Film de 3 heures – dont la version télévisée en fait 5 – il résume, théorise et diffracte à la fois la vie et l’œuvre du cinéaste suédois. Sa vie, on peut la lire dans son délicieux texte autobiographique (Laterna magica) qui fait la part belle à l’imagination du jeune Bergman : il définit d’abord son lien avec les autres sous les auspices du mensonge et du jeu. Il s’étonne d’ailleurs quand ses parents et ses amis ne goûtent pas son plus beau mensonge – il fait croire à l’école qu’il a été vendu à un cirque. Son œuvre est connue pour l’analyse poussée des rapports humains dans des milieux troubles, où la folie et la violence guettent toujours, que ce soit au sein du couple, da la famille ou du monde (l’ombre du nazisme). Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, Fanny et Alexandre n’est pas l’analyse du rapport entre la sœur et le frère – ce que sera davantage Cris et chuchotements par exemple – et d’ailleurs Fanny prend nettement moins de place dans le récit qu’Alexandre. Si le point de vue est nettement celui du jeune garçon, sa sœur est néanmoins son auditrice privilégiée, et c’est en cela qu’elle est centrale, devenant celle qui entre dans les récits d’Alexandre : elle y croit. Dans le cinéma de Bergman, la vraie famille, c’est celle avec qui l’on crée un imaginaire collectif et donc bien souvent avec qui l’on monte sur scène – gens du cirque, du théâtre, montreurs d’ombres. Ainsi, la dramaturgie comme la scénographie du film pourraient se résumer à la façon de passer d’un monde à l’autre, de la dureté du réel aux puissances de l’imaginaire. Fanny et Alexandre se partage en trois parties qui chacune crée un espace propre, aux cloisons bien différentes.

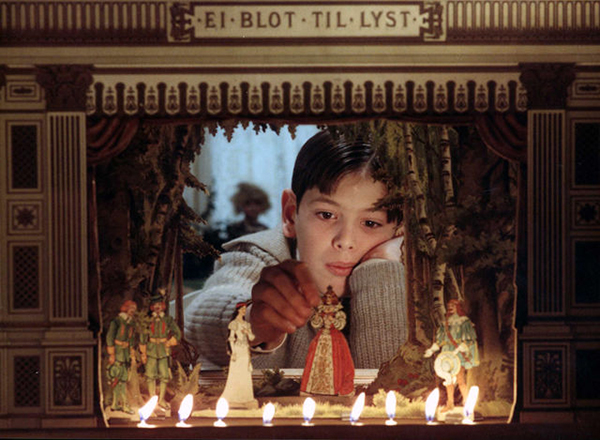

La première partie marque le règne des rideaux. Le film commence d’ailleurs par le visage de l’enfant derrière un petit théâtre de marionnettes. On le découvre donc depuis une scène miniature comme si l’on était invité dans les coulisses. La famille a un théâtre, et le père, la mère, la grand-mère d’Alexandre sont des acteurs et, si on ne les voit pas jouer, leur maison devient une grande scène, délimitée par les tentures. Les portes, toujours encadrées de rideaux, sont grandes ouvertes, et l’espace poreux, comme le montre bien la scène de la danse, une farandole qui fait passer les personnages dans toutes les pièces. Cette porosité n’est pas que physique, elle est aussi sociale puisque les employés du théâtre sont invités à la même table, ou que la servante est acceptée sans difficulté comme amante d’un oncle, puis mère de son enfant. La fluidité de tous ces passages se traduit autant par les amples mouvements de caméra que par les liens qui se tissent entre les êtres : quand l’un s’essouffle en pleine danse, c’est son frère qui meurt deux scènes plus tard. Le voile recouvre le corps, et le paradis, celui d’un imaginaire collectif heureux, est à jamais perdu.

Dans la seconde partie, les tentures rougeoyantes font place à des murs blancs et nus. L’austère maison du pasteur, nouveau père des deux enfants, est une épure glaçante, aux portes lourdes, aux fenêtres grillagées. L’enferment est là encore aussi physique que symbolique. Dans une scène inoubliable, Alexandre est frappé par son beau-père, puni par ce qu’il ment… mais, au fond, ment-il ? L’enfant a inventé un conte de princesses enfermées qui se seraient échappées par la fenêtre et seraient mortes noyées. Mais les filles du pasteur sont effectivement mortes noyées, et n’est-il pas en train de raconter sa propre histoire, lui qui ne peut sortir de cette maison devenue prison ? Alexandre transforme ses sentiments réels en histoire, car il est doué du gène familial, contrairement au pasteur qui, lui, nie toute possibilité de fiction. Comment sortir de cet enfer, quand les lois – de Dieu et des hommes – l’interdissent ? Ce n’est pas la logique des événements qui permet aux enfants de s’échapper mais plutôt un vrai tour de passe-passe scénaristique qui fait basculer le film dans l’imaginaire : un ami de la famille débarque avec sa malle magique et embarque littéralement le frère et la sœur. Ils ne sortent pas par une porte, mais plutôt par la force de la pensée, la pensée qu’ils sont soudainement invisibles au fond de ce coffre. Quand le magicien l’ouvre, le pasteur n’y voit que du feu. Il n’y a rien.

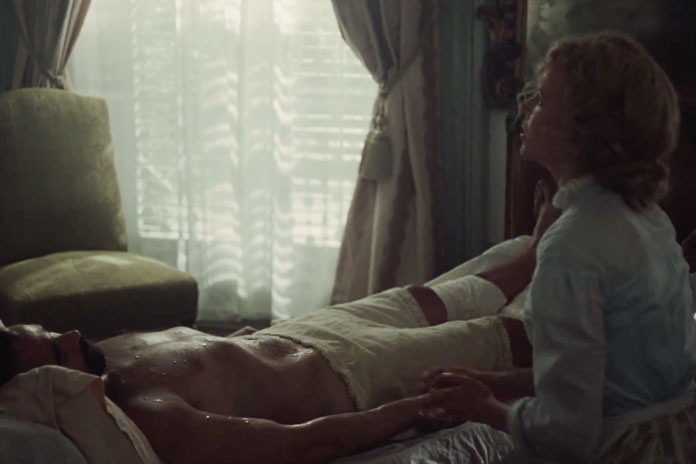

La troisième partie bascule donc avec ce coffre – qui est aussi d’une certaine manière le cercueil du père, donc y entrer est la plus grande des transgressions. Les enfants atterrissent dans un atelier de marionnettes. Ce nouveau décor est la concrétisation du rapport à l’imaginaire, et les règles de la physique y sont défiés : quand Alexandre cherche les toilettes la nuit, il entre par une porte de placard et ressort immédiatement par une autre. C’est un univers clos sur lui-même, comme un monde en miroir. Le garçon se heurte à deux frères dont l’un est androgyne (dualité au sein du dédoublement). Il n’y a plus d’entrée ni de sortie, pas de fenêtre donc pas de jour ni de nuit, mais seulement des coulisses et un monde entre deux. Ce passage nécessaire dans les entrailles de la création rend Alexandre apte à poursuivre la quête du père, celle d’un créateur. Quand il retourne dans la maison familiale, la mère et la grand-mère décident d’ailleurs de reprendre le théâtre et de remonter ensemble sur scène, comme un retour au temps béni d’avant. Un retour vraiment ? Impossible d’effacer la mort du père, les deux bébés nés entre-temps, les traces des coups, reçus par le corps et l’âme d’Alexandre et dans le regard de Fanny, la traversée du monde des marionnettes…

A la fin, le film peut, à la manière d’A la recherche du temps perdu quand le narrateur comprend que l’objet de sa littérature sera la vie que nous venons de lire, recommencer, éternellement raconté par Alexandre, derrière son petit théâtre, qui tire le rideau et rejoue pour nous la plus belle des fictions.

Flux rss

Flux rss