Si depuis fin décembre, les classements des films sortis en 2018 fleurissent un peu partout, le format court n'y est que trop rarement représenté. D'où l'envie de proposer un tour d'horizon forcément hyper subjectif des courts métrages qu’il fallait absolument voir l'année passée. Pour commencer, voici donc les quinze (autres) films français qui ont marqué 2018 !

Le baiser du silure de June Balthazard

Ce documentaire poétique commence comme un épisode d’histoire naturelle autour du silure, un poisson quasi mythique qui vit en profondeur et peut dépasser la taille de l'être humain. Puis les données scientifiques laissent peu à peu place à une réflexion plus philosophique. Le silure, considéré par certains comme nuisible et invasif, apparaît comme le symbole de cet « étrange étranger » qui cristallise les peurs et les fantasmes de l’être humain. Se reflète alors en ce paria des cours d’eau l’histoire ancestrale de notre rapport à l’altérité.

Le bel horizon de Jean-Baptiste Huber

Des moutons, une bergère, des chiens. En fond sonore, des tintements et des échos de voix. Vision bucolique et quasi documentaire des bêtes en route pour les alpages, sagement, en un troupeau bien compact. Puis vient soudainement cette voix-off posée, presque trop calme, qui semble réciter un conte pour enfants. Elle plonge pourtant le film à la fois dans la vision utopique d'un monde où les moutons décideraient de se rebeller contre l'homme, et dans un essai politique ironique et mordant qui dresse un parallèle de plus en plus signifiant entre ces sages moutons qui vont doucement à l'abattoir, et nous, malheureux humains qui ne faisons guère mieux. Si le dispositif est minimaliste, toute la puissance du film est dans son texte coup de poing et dans son geste de cinéma pur.

La chanson de Tiphaine Raffier

En voix-off, la narratrice nous l'explique : elle n'a pas vécu la catastrophe, mais c'est elle qui va nous la raconter. Prévenus, on s'attend désormais à tout. Mais probablement pas à ce qui nous attend réellement. Dans une ville étrange (Val d'Europe, ville artificielle entièrement créée par l'homme, située à quelques encablures de Disneyland), un groupe de copines prépare un concours de sosies. Brutalement, l'une d'entre elles décide d'écrire ses propres chansons, inspirées des objets du quotidien. Leur amitié ne se remettra pas de cet insupportable écart à la ligne qu'elles s'étaient fixées.

Tiphaine Raffier adapte son propre spectacle et propose un film foisonnant d’idées de cinéma, de chemins de traverses et d’absurdités étonnantes. C’est totalement foutraque, parfois maladroit, et sûrement trop long. Mais on se délecte de cette tonalité qui semble toujours « à côté » et dresse ainsi le tableau réjouissant d’une société empesée, contrainte à l’obéissance et à l’imitation, comme elle-même artificiellement conçue à priori par des gens qui n’ont pas à y vivre, et dans laquelle la moindre étincelle créative, la moindre tentative d’essayer quelque chose de nouveau, est considérée comme une provocation.

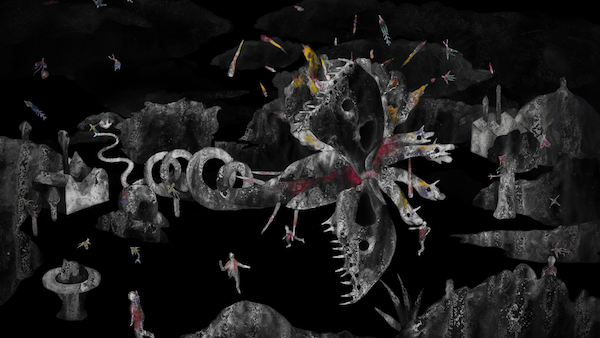

La chute de Boris Labbé

Ceux qui lisent régulièrement notre site l'auront compris, voilà l'un de nos favoris de l'année, sorte de tourbillon visuel qui emporte le spectateur dans un déchaînement de sensations visuelles comme décuplées par la musique monumentale de Daniele Ghisi. Tout à l’écran semble en perpétuel mouvement : le tourbillon des anges qui fondent sur la terre, l’éternel cycle de la nature, le feu de l’enfer qui engloutit tout sur son passage. Même la caméra s’envole, redescend, nous emmène toujours plus loin dans le panorama sidérant qui prend vie sous nos yeux. Difficile de résumer ou décrire l’ampleur formelle et narrative de ce film-somme qui semble porter en lui toute l’histoire de l’Humanité. Il nous laisse pantelant face à notre propre interprétation, plongés dans un univers de songe et de cauchemar qui s’avère à la fois terrifiant et sublime. Boris Labbé poursuit son travail autour des motifs de la boucle et de la métamorphose avec cette œuvre complexe et unique qui brouille les notions réductrices d’animation, d’art contemporain et de recherche expérimentale pour ne garder que ce qui compte vraiment : le plaisir pur du cinéma.

D'un château l'autre d'Emmanuel Marre

Après le succès de son court métrage précédent, Le film de l’été, notamment couronné du prix Jean Vigo en 2017, Emmanuel Marre change de registre avec une œuvre que l’on jugera plus singulière, et de fait plus subtile. Un jeune homme, Pierre, 25 ans, étudiant (boursier) à Sciences Po, y promène son incertitude entre les deux tours de la présidentielle 2017, du meeting d’Emmanuel Macron à celui de Marine Lepen. Il loge chez Francine, une vieille dame handicapée. Entre eux se tissent des liens ténus, et surtout une forme de dialogue qui vient éclairer les questionnements de Pierre, et ceux de l’époque tout entière.

Avec sa forme hybride (fiction/documentaire, super 8/ téléphone portable) et son personnage principal qui ne se sent jamais vraiment à sa place, D’un château l’autre capte la vulnérabilité cachée des temps. La réalité derrière les certitudes de façades et les grands idéaux péremptoires. Comme si, au milieu du cirque politique de l’entre-deux-tours, Emmanuel Marre filmait un tout petit îlot d’humanité résistante, mais aussi une forme de transmission tacite. Ce n’est pas en regardant le monde tourner que l’on changera les choses, dit en substance Francine qui exporte les jeunes générations à l’action. On dirait bien que les événements actuels essayent de lui donner raison.

Etreintes de Justine Vuylsteker

Ce premier film réalisé en France avec la technique de l'écran d'épingles depuis la disparition de ses créateurs Alexandre Alexeïeff et Claire Parker au début des années 80, est une rêverie mélancolique sublimée par la délicatesse du trait et le romantisme fragile de sa musique (signée Pierre Caillet). Justine Vuylstekeer y revisite dans un jeu intime et sensuel de noirs, de blancs et de gris, le motif universel du désir et des élans amoureux. Avec son personnage principal, on ressent les complexes élans du coeur et le douloureux ballet des remords et des regrets. Etreintes agit alors comme un miroir dans lequel les spectateurs projettent et découvrent leurs propres sentiments magnifiés.

Guaxuma de Nara Normande

Délicat et sincère, Guaxuma est un court métrage intime qui raconte à la première personne les souvenirs d'enfance de la réalisatrice, et surtout la profonde amitié qui la liait à son amie Tayra. Réalisé presque entièrement avec la technique du sable animé (en tout trois techniques différentes sont à l'oeuvre pour donner vie aux personnages et aux décors), il évoque la douceur des paradis perdus, les petits bonheurs de l'enfance et les aléas de l'adolescence, avant de se voiler peu à peu d'une mélancolie contagieuse et profonde.

Je sors acheter des cigarettes d’Osman Cerfon

Dans un graphisme simple qui va droit à l'essentiel, Osman Cerfon met en scène Jonathan, un adolescent de 12 ans qui habite avec sa sœur et sa mère dans un appartement où les placards et les tiroirs dissimulent des hommes qui ont tous le même visage. Le réalisme brut du début laisse ainsi peu à peu place à cette métaphore visuelle pour raconter le sous-texte de l’intrigue, et extérioriser les sentiments qui animent le personnage. Ce mélange d’humour et d’étrangeté est le cocktail idéal pour évoquer l’éternelle recherche d’un père absent, figure à la fois honnie et fantasmée, qui hante au sens propre la vie du jeune garçon. Les détails (le jeu des 7 familles, par exemple) apportent systématiquement un contrepoint doux-amer à ce qui se révèle peu à peu comme un récit intime puissant, aux accents aussi subtils que bouleversants.

Moi votre ami de Camille Polet

On est conquis presque malgré soi par ce beau film bienveillant qui évoque avec simplicité et justesse l'amitié, le temps qui passe, les regrets et la mélancolie. Le personnage principal, Fred, est un cinquantenaire un peu fatigué qui fait des chantiers pour vivre, tout en préparant une audition importante. Avec un vieil ami, il se souvient du passé, dans des scènes désarmantes de justesse et d'émotion. Même la séquence des retrouvailles avec le fils échappe à tous les clichés du genre. On s'attache tant au personnage, joliment incarné par le comédien Philippe Polet, qu'on voudrait le suivre au-delà de cette chronique ultra-sensible.

La nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel

Peut-être l'une des propositions les plus folles de l'année : un film de genre qui réinvente le motif traditionnel de l'invasion (ici, des sacs plastiques) en jouant habilement sur le contraste entre la situation horrifique (les attaques à proprement parler) et l'interminable logorrhée du personnage féminin principal, obsédée par son désir d'enfant. Le mélange de rotoscopie et d'animation 2D traditionnelle produit un film étonnamment ancré dans la réalité, dont le basculement dans le fantastique et l'horreur est une belle démonstration d'humour noir. Ce qui n'empêche pas un sous-texte écologique plutôt flippant, l'Humanité se retrouvant plus ou moins condamnée à périr par le plastique, ou à fusionner avec lui.

Pauline asservie de Charline Bourgeois-Tacquet

Et si la meilleure comédie de l’année était un court métrage ? Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas autant ri que devant cette pépite ultra-contemporaine, aux dialogues ciselés comme dans le meilleur de la comédie américaine classique, très librement inspirée des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Anaïs Demoustier, débit de mitraillette et fougue irrésistible, y est époustouflante en jeune femme obnubilée par un texto qui n’arrive pas. Que celui où celle qui n’a jamais connu pareille situation lui décoche la première menace de ghosting.

Retour et Last year when the train passed by de Pang-Chuan Huang

Considérons comme un diptyque les deux films du réalisateur Pang-Chuan Huang, ancien étudiant au Fresnoy. Le premier, couronné à Clermont Ferrand en février dernier, raconte en parallèle un mystérieux voyage en train vers l’Est, censé ramener le narrateur chez lui, et un autre périple, effectué des années plus tôt par un autre jeune homme pris dans la tourmente de l’Histoire. Le second, sélectionné à Locarno, est comme une suite étrange qui vient combler l'impossibilité sur laquelle nous laissait Retour : celle de rallier Taïwan par train depuis la France.

Malgré tout, le réalisateur a pris le train sur l'île, et est revenu, un an plus tard, interroger les habitants dont il avait photographié les maisons : « Que faisiez-vous l’an dernier quand j’ai pris cette photo du train qui passait devant votre maison ? » Le récit intime au coeur du premier film débouche ainsi sur une série de portraits touchants et sensibles qui livrent quelques bribes d'un quotidien on ne peut plus "normal" : en un an, les joies et les peines, la vie et la mort, sont passées dans chacune des maisons photographiées par le réalisateur.

Swatted d'Ismaël Joffroy Chandoutis

Ce documentaire venu du Fresnoy utilise des vidéos youtube et des images vectorielles issues d'un jeu vidéo pour raconter un phénomène de cyber-harcèlement qui touche les joueurs en ligne aux Etats-Unis : le swatting, consistant à usurper l'identité d'un gamer, puis appeler les secours en son nom en inventant l'histoire la plus sanglante (et la plus crédible) possible afin de faire débarquer le Swat (unité d'élite spécialisée dans les assauts) chez lui, armé jusqu'aux dents. Mêlant témoignages des joueurs et images virtuelles, il démontre la porosité des frontières entre la réalité et la fiction. La violence acceptable et apprivoisée du jeu semble en effet déborder brutalement dans le monde réel, le transformant en un lieu hostile et menaçant où la vie des protagonistes est cette fois véritablement en danger.

Le film participe ainsi d'une réflexion ultra-contemporaine sur l'incursion d'une violence, jusque-là cantonnée au périmètre de la fiction et des informations télévisées, dans notre quotidien le plus banal : dans la rue, dans une salle de concert, et jusque dans son salon. Non seulement il n'est plus possible de penser la violence comme on en avait l'habitude, notamment en la tenant à distance, mais surtout, il est devenu impossible de penser les images en termes binaires : d'un côté la réalité et de l'autre la fiction. Cette hybridation finit par envahir Swatted, qui nous propose la vision d'un monde entièrement virtuel, comme si on était soudainement incapable de voir la réalité autrement que sous le prisme de la "matrice", semblable à la trame d'un jeu vidéo.

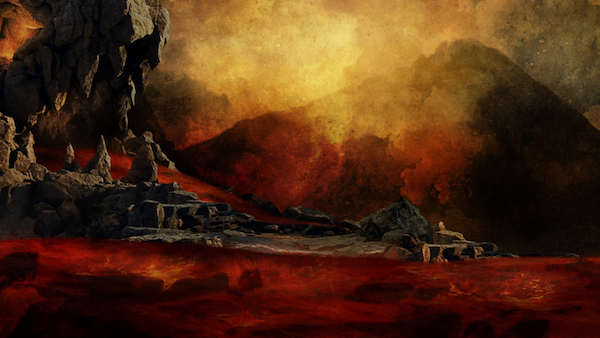

Le tigre de Tasmanie de Vergine Keaton

Encore un film dont on vous aura parlé tout au long de l'année, dès sa découverte en février dernier à Berlin. Logique pour cette oeuvre fulgurante et radicale dont on n'a toujours pas fini de faire le tour, même après de multiples visions. A l'écran, les images (réelles, mais rotoscopées) d’un thylacine (également connu sous l’appellation Tigre de Tasmanie) alternent avec celles d'un glacier (recomposé à partir de multiples fragments d'images de glaciers) en train de fondre sous nos yeux.

La musique envoûtante et puissante signée Les Marquises résonne, accompagnant avec force ces images hypnotiques de la glace, puis de sa fusion avec la lave, et du déchaînement de la nature, ainsi que les allers et retours du tigre qui semble littéralement danser en rythme dans sa cage, avant de se coucher, comme abattu. On est à la fois bouleversé et sidéré par l’absolue beauté de la nature en action, qui déconstruit tout sur son passage, avant de recombiner ses différents éléments en une autre forme de paysage. La lave en fusion se mue en une nuée d’étoiles, de nouvelles splendeurs apparaissent, et le tigre peut se remettre à danser. Comme s'il avait survécu à sa propre extinction (le dernier représentant de l'espèce a disparu en 1936), l'animal se multiplie même à l'écran, et laisse alors entrevoir un avenir possible à inventer.

Ultra pulpe de Bertrand Mandico

Tourné dans la foulée des Garçons sauvages, auquel il emprunte quelques actrices (Elina Löwensohn, Vimala Pons, Pauline Lorillard), le nouveau court métrage de Bertrand Mandico est comme une orgie d'images et de références cinématographiques qui emportent le spectateur dans un incontrôlable tourbillon de sensations, de situations étranges en répliques fulgurantes, de plans ultra travaillés à des passages presque insoutenables. Sur cette fête de fin de tournage se téléscopent en effet des souvenirs et des fantasmes, des scènes de films et des cauchemars éveillés, qui rendent hommage aux codes de la science fiction et du cinéma de genre, et bien sûr aux actrices. Esthétiquement, Mandico n'en finit plus de confirmer sa place de cinéaste expérimentateur pour qui la forme est forcément apparente, ultra recherchée, presque outrée, qui donne à voir l'envers du décor dans un grand cri d'amour aux artifices magiques du cinéma.

Enfin, à noter que certains films ayant connu une belle carrière en 2018 figuraient dans notre classement 2017 !

Flux rss

Flux rss