Le cinéma en Europe est en forme. C’est moins le cas du cinéma européen. Comme tous les ans avant Cannes, l’Observatoire européen de l’audiovisuel dévoile les chiffres officiels de l’année précédente, soit la fréquentation et les recettes de l’année 2016.

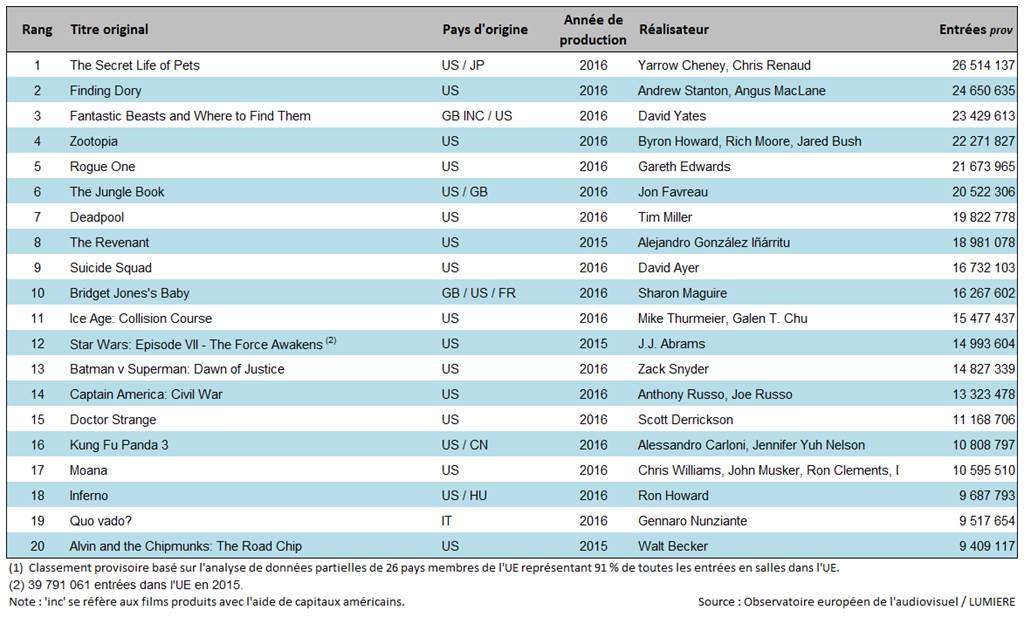

En 2016 dans l’Union européenne (UE), les recettes brutes des salles ont légèrement baissé à 7,04 milliards d’€, alors que la fréquentation a atteint 991 millions de billets vendus, son plus haut niveau depuis 2004. Ce sont les films familiaux (et animés) Comme des bêtes et Le monde de Dory qui ont dominé les classements de l’UE.

Cependant, la part de marché des films européens a légèrement reculé à 26,7 % alors que la production est en hausse avec 1 740 longs métrages.

La fréquentation proche du milliard d’entrées

La fréquentation proche du milliard d’entrées

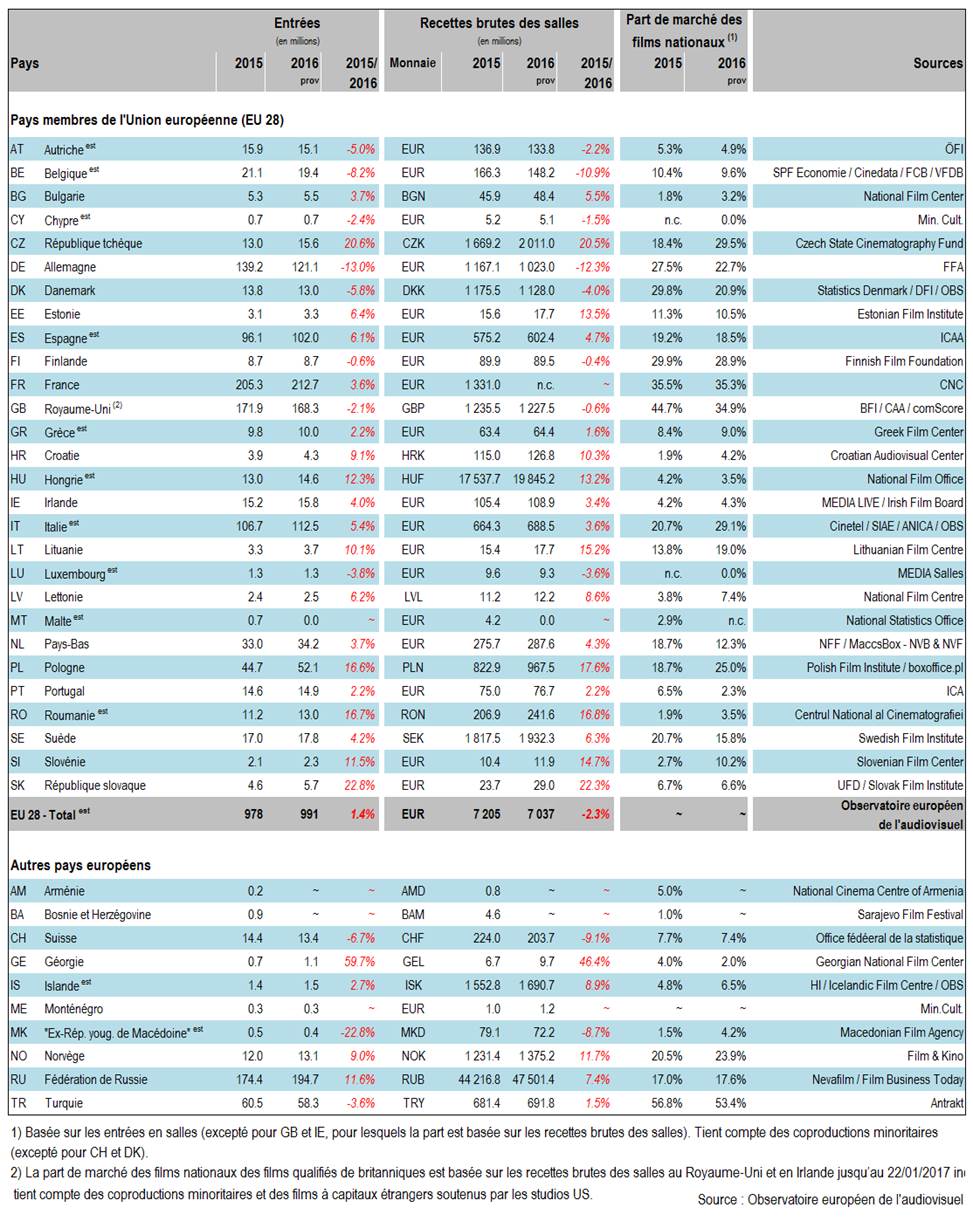

991 millions de billets de cinéma ont été vendus dans les 28 États membres de l’UE en 2016 selon les estimations de l’OEA, soit 13,3 millions de plus qu’en 2015.

Les marchés en croissance sont la République Slovaque (+22,8%), la Roumanie (+16,7%), la Pologne (+16,6%), la Hongrie (+12,3%), la Slovénie (+11,6%), la Lituanie (+10,1%), la Croatie (+9,1%), l’Estonie (+6,4%), la Lettonie (+6,2%), l’Espagne qui semble avoir inversé sa courbe déclinante depuis la crise financière (+6,1%). Hors UE, la Russie, la Norvège et la Géorgie affichent une insolente santé. Les marchés allemand (-13%) et belge (-8,2%) ont en revanche soufferts, tout comme le marché Suisse (-6,7%)..

Sur les 38 pays européens (y compris hors UE), la France reste leader avec 212,7 millions de spectateurs devant la Russie, le Royaume Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et la Pologne. Notons au passage qu’il y a désormais plus d’entrées au cinéma en République Tchèque qu’en Autriche et au Portugal.

Des recettes en baisse mais à un niveau toujours très haut

Malgré cette croissance soutenue, les recettes brutes des salles cumulées ont baissé de 2,3 % par rapport au record de 2015 avec 7,04 milliards d’€. En cause : la baisse du prix moyen du billet dans certains marchés comme l’Italie, l’Espagne et la Belgique, ainsi que la diminution des recettes brutes des salles en Allemagne et, amplifiée par la dépréciation de la livre sterling, celles au Royaume-Uni.

Cependant, les recettes brutes des salles ont augmenté fortement en France, en Pologne (+17,6 %), en République tchèque (+20,5 %) et en République slovaque (+22,3 %). Ce qui ne compense pas la baisse enregistrée en Allemagne (-12,3 %) ou en Belgique (-10,9 %).

Le prix moyen du billet dans l’UE a ainsi diminué pour la première fois au cours des cinq dernières années, passant de 7,4 € à 7,1 €.

Hors UE, les recettes brutes des salles en Fédération de Russie ont augmenté de 7,4 % à 47,5 milliards de roubles grâce à la reprise de la hausse de la fréquentation des cinémas (194,7 millions de billets vendus), confirmant ainsi sa position de deuxième plus grand marché européen en termes d’entrées, toujours après la France. Malgré une légère diminution de la fréquentation, les recettes brutes des salles ont également continué à augmenter en Turquie pour atteindre leur niveau le plus élevé des dernières décennies (+1,5 %).

Une domination hollywoodienne irrésistible

Une domination hollywoodienne irrésistible

Les films d’animation familiaux Comme des bêtes et Le monde Dory se sont placés en tête des classements de l’Union européenne en 2016. Assez logiquement ce sont deux films consensuels hollywoodiens qui ont su fédérer tous les publics. L’année 2016 a d’ailleurs permis de redonner un bol d’air aux studios américains (en 2015, trois films avec plus 38 millions de tickets avaient écrasé le marché). Si cette année, aucun film ne franchit les 30 millions de spectateurs, beaucoup plus de titres ont su attirer un vaste public.

Les films d’animation familiaux sont les grands vainqueurs de l’année avec 8 titres parmi les 20 champions du box office : Zootopia (22,3 millions d’entrées), Le livre de la jungle (20,5 millions) et L’âge de glace: les Lois de l'Univers (15,5 millions) en tête. De même on remarque la forte présence des franchises avec 15 films parmi les 20 films les plus populaires dont Les animaux fantastiques (23,4 millions d’entrées), Rogue One, spin off de Star Wars sorti à la fin de l’année (21,7 millions), Deadpool (19,8 millions) et Suicide Squad (16,7 millions). Disney et ses filiales règnent en maître ici comme ailleurs. D’autant que le studio de Mickey classe un Captain America, Star Wars : le réveil de la force (sorti en 2015) et Vaiana, soit un total de 9 films, loin devant Warner Bros qui n’en classe que trois. Un seul film d’auteur sauve la face de cette industrialisation, The Revenant avec 19 millions de spectateurs.

Les films européens à la ramasse

Les films européens à la ramasse

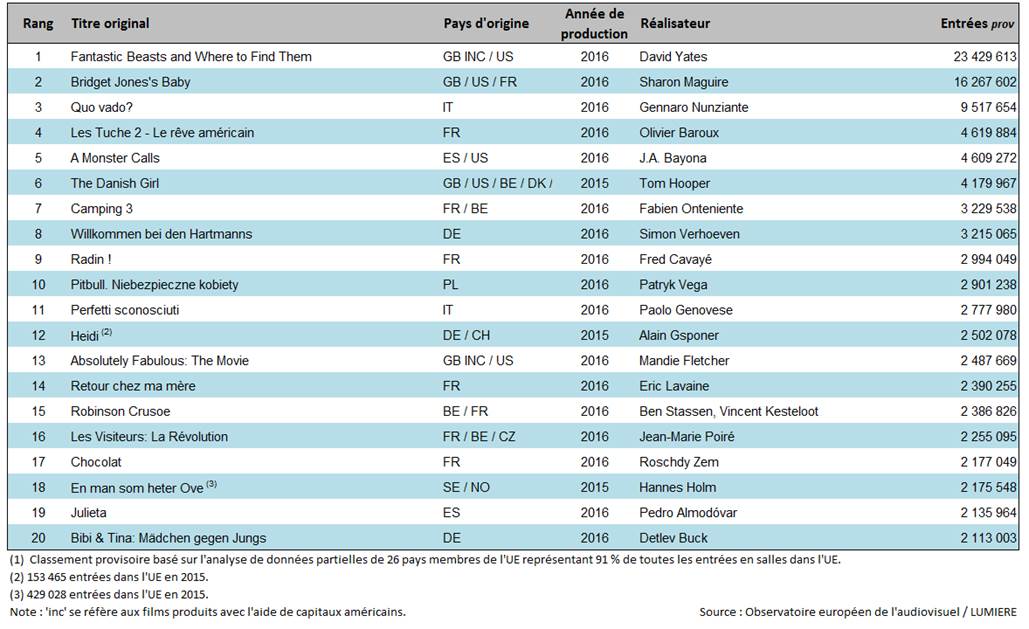

Bridget Jones’s Baby est devenu le plus grand succès cinématographique européen avec 16,3 millions de billets vendus dans l’UE en 2016. C’est d’ailleurs le seul film européen à avoir réellement transcendé les frontières, aidé par un personnage populaire et les succès des épisodes précédents. La comédie italienne Quo vado? (9,5 millions de billets) est le seul autre film européen à se classer parmi les 20 films les plus populaires, profitant de son immense succès dans son pays. Aucun autre film européen n’ayant réussi à vendre plus de 5 millions de billets dans l’UE en 2016. Et ce ne sont pas les deux coproductions américano-européennes (Les animaux fantastiques, Inferno) qui amélioreront ce constat.

Par conséquent, la part de marché des films américains, estimée de 67,4 % en 2016, contre 63,1 % l’année précédente, fait mécaniquement chuté la part de marché des films européens. Et ce, qu’ils soient produits en Europe avec des capitaux américains (de 7,1 % à 3,6 %) ou purement européens (de 27,0 % à environ 26,7 %, soit le deuxième niveau le plus bas des cinq dernières années).

Il y a quelques exceptions pour les parts de marchés des films nationaux : en Turquie (53,4%), France (35,3 %), au Royaume Uni (34,9%), en République tchèque (29,5 %), en Italie (29,1 %) et en Finlande (28,9 %). Et il y a des pays où les films locaux représentent moins de 5% de parts de marché : Autriche, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Irlande, Portugal et Roumanie.

7 productions et coproductions françaises

La France reste la championne au niveau européen avec 6 films dans le Top 20 européen (dont un seul qui n’est pas une comédie, Chocolat), en plus d’une coproduction franco-belge. Les quatre films britanniques ont tous été soutenus par des studios ou producteurs américains, preuve de la dépendance du cinéma anglais. L’Allemagne classe trois films, l’Italie deux, la Pologne et une coproduction nordique un chacun et l’Espagne s’offre un Almodovar toujours populaire (2,1 millions de fans) et une coprod US familiale, A Monsters calls.

Il faut constater que le problème provient de la diffusion du cinéma européen. Sur les 9 films ni français ni américano-britanniques, cinq ne sont jamais sortis en France.

Toujours plus de films

Les niveaux de production de l’UE ont de nouveau enregistré une légère hausse, confirmant la tendance à la croissance de ces dernières années. On est passé de 1 663 à 1 740 longs métrages produits en 2016 (+4,7 % par rapport à 2015), soit un nouveau record : sont 65 % de fictions et 35% de documentaires.

Flux rss

Flux rss