A l'occasion de cette pause estivale, Ecran Noir part à la rencontre du cinéma d'animation. Six réalisatrices et réalisateurs de courts métrages parlent de leur travail, de leurs influences et du cinéma en général.

Pour ce sixième et dernier épisode, nous avons posé nos questions à Vergine Keaton, réalisatrice française révélée avec le film Je criais contre la vie. Ou pour elle (2009) qui a notamment été sélectionné à l'ACID à Cannes et en compétition à Annecy et Clermont-Ferrand.

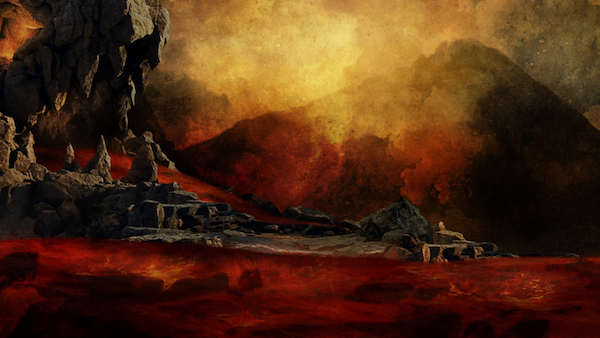

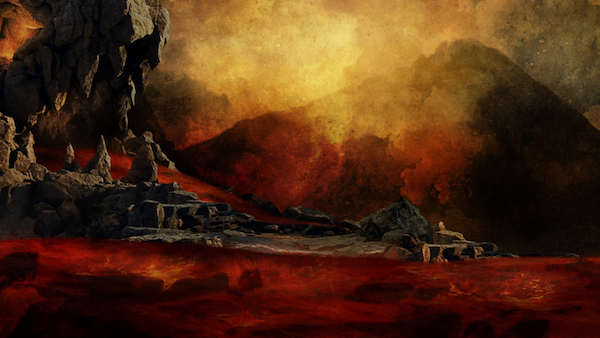

Son nouveau court métrage, Le tigre de Tasmanie, qui était en compétition officielle à Berlin en février dernier, montre en parallèle les images (réelles, mais rotoscopées) d’un thylacine (également connu sous l’appellation Tigre de Tasmanie) et d'un glacier en train de fondre sous nos yeux. La musique envoûtante et puissante signée Les Marquises est en parfaite harmonie avec les images hypnotiques de la glace, puis de sa fusion avec la lave, et du déchaînement de la nature, ainsi qu’avec les allers et retours du tigre qui semble littéralement danser en rythme dans sa cage, avant de se coucher, comme abattu.

On est à la fois bouleversé et sidéré par l’absolue beauté de la nature en action, qui déconstruit tout sur son passage, avant de recombiner ses différents éléments en une autre forme de paysage. La lave en fusion se mue en une nuée d’étoiles, de nouvelles splendeurs apparaissent, et le tigre peut se remettre à danser. Comme s'il avait survécu à sa propre extinction (le dernier représentant de l'espèce a disparu en 1936), l'animal se multiplie même à l'écran, et laisse alors entrevoir un avenir possible à inventer.

Ecran Noir : Comment est né le film ?

Ecran Noir : Comment est né le film ?

Vergine Keaton : L’envie d’écrire ce projet est née de la découverte d’un film tourné en 1933 au zoo de Beaumaris en Australie. On y voit un des derniers tigres de Tasmanie tournant dans son enclos, semblant attendre ahuri sa disparition annoncée. L’espèce s’éteindra définitivement en 1936. De ces quelques secondes émanent une grande mélancolie et, dans un même temps, une présence forte, une vie, qui semble refuser de disparaître.

Le film s’articule autour de deux séquences récurrentes montées en parallèle : le dernier tigre de Tasmanie et la dislocation d’un glacier. Leurs points communs sont que, malgré leur présence ancestrale et leur pré-existence à l’espèce humaine, ils sont aujourd’hui en phase de disparition. Sous nos yeux. Inscrit dans la lumière d’un film. Inscrit sur la roche par les traces laissées par chaque mètre de glace perdue.

Cependant cette disparition se joue encore et encore. En état de vie. Ce ne sont pas des fossiles, des dessins ou des photographies figées. Ils s’éteignent en état de mouvement. Le glacier coule et avance, emporte et change le paysage. Le tigre réaffirme sa vie et son mouvement chaque fois que le film est rejoué.

Malgré le caractère brutal et chaotique de ces scènes, je souhaitais qu’il se dégage du film une force, une puissance de la nature. Celle-ci se loge dans sa beauté, dans son caractère infini et dans sa capacité à se renouveler.

EN : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos choix esthétiques ainsi que sur la technique employée pour fabriquer le film ?

VK : Je travaille à partir d’images pré-existantes : ici, l’archive du zoo de Beaumaris retravaillée en rotoscopie afin de recréer une boucle chorégraphique ; et un corpus d’environ 300 peintures et gravures de paysages pour les autres décors. Je collecte ces documents en fonction de mes besoins, les numérise en haute définition afin de pouvoir plonger dans le détail et les classe par thèmes. Je viens ensuite piocher des fragments dans plusieurs d’entre elles afin de recréer un nouveau paysage. J’aime que cette nouvelle image soit à la fois évidente, familière, comme allant de soi (puisqu’appartenant à notre culture visuelle commune) et, dans un même temps, étrange, insaisissable, voire fascinante.

Ces images sont volontairement denses, avec un excès de détails et de matière. L’idée est de donner à voir de plus en plus l’intériorité de l’image : à l’animation des éléments du plan succèdent l’animation de la matière des éléments. J’aime épuiser les images et les motifs, en les déployant longuement.

EN : La musique joue un rôle primordial dans le film. Comment avez-vous travaillé avec le groupe Les marquises qui signe la bande originale ?

VK : J’écris de manière très chorégraphique en pensant le film en termes de mouvement, de rythme, de répétitions et en imaginant une partition musicale qui viendra prolonger l’image très en amont. Le danger de films musicaux est que l’effet devienne un peu facile, « clippeux ».

Pour éviter cela, je sépare le temps de la création musicale de celle de l’image.

On travaille très en amont avec les musiciens sur les intentions, sur les différents thèmes et évènements musicaux, je leur fournis une trame assez précise, ils me proposent des pistes correspondant au différentes parties puis ils créent la musique de manière indépendante sur l’animatique. Et je réalise les images de mon coté sans la musique. Cela afin que jamais la musique ne se mette à suivre le rythme des mouvement de manière systématique.

On vient affiner le montage, des détails, des reliefs une fois que les deux parties sont suffisamment avancées.

EN : Quel a été le principal challenge au moment de la réalisation ?

VK : Je voulais que le film soit à la fois très brut, sauvage et qu’en même temps tout se passe dans des détails de l’image. Qu’aucune forme n’apparaisse comme une chose figée ou définitive. Que la glace, la roche ou la lave soient perçues en état de vie. Je voulais que le spectateur se laisse emporter dans une transe, qu’il se mette lui aussi en état de refonte. Aiguiser son acuité, le rendre sensible à chaque nouveau mouvement, aussi petit soit-il. Faire du détail un évènement et éprouver la métamorphose.

La gestuelle du tigre au début et à la fin du film sont exactement les mêmes. Pourtant, je voulais que ces mouvements paraissent contraints et vains à l’ouverture, et gracieux comme une danse à la fin. La partie centrale sur les paysages a pour but de préparer l’oeil du spectateur à cela : en utilisant un nombre restreint de motifs se répétant et se déclinant, en créant un temps psalmodique auquel il faut s’habituer, en pénétrant peu à peu dans la matière, jusqu’à l’abstrait, la particule.

EN : Quel genre de cinéphile êtes-vous ?

VK : Je suis une cinéphile assez curieuse. Bien avant de m’intéresser à l’animation, j’ai aimé le cinéma classique et le cinéma expérimental. Je vais beaucoup au cinéma parce que, au delà des films, j’aime ce mode de représentation et le rituel qui entoure la projection en salle. Je vais aussi bien voir des films actuels, de tout genre, que des rétrospectives.

EN : De quel réalisateur, qu’il soit ou non une référence pour votre travail, admirez-vous les films ?

VK : J’aime passionnément Dreyer, Paradjanov et Pelechian.

EN : Quel film (d’animation ou non) auriez-vous aimé réaliser ?

VK : Peut-être Nous de Péléchian. J’aime cette brutalité, cette fulgurance, le fait de mener un récit non pas par une histoire déroulée mais par des jeux de rythmes, d’échelles, de motifs. Qu’il mène sa narration en faisant éprouver les choses sans se refuser au sensible. Et qu’il laisse la compréhension naître au cours du film, comme s’il sculptait son objet et qu’on le voyait peu à peu apparaître : au début, il est difficile de saisir de quoi on nous parle. Puis à la fin, on sait. Sans pouvoir toujours l’expliquer. C’est foudroyant.

EN : Comment vous êtes-vous tournée vers le cinéma d’animation ?

VK : Un peu par hasard. Je viens de l’image fixe et du graphisme. J’ai prolongé mes études en faculté de cinéma parce que j’avais le désir de dérouler une narration dans le temps. Mais je pensais me diriger plutôt vers le documentaire et/ou l’expérimental. A cette époque, j’ai commencé un peu par hasard à bricoler des films d’animation, sans trop avoir ni de références de films, ni de connaissances techniques. J’essayais de comprendre comment çela fonctionnait, et cet aspect manuel, laissant place à l’expérimentation, m’a beaucoup plu. Et c’est ce qui me plaît toujours aujourd’hui. Je ne suis pas une animatrice pure souche, je ne suis pas une grande technicienne non plus, mais j’aime chercher à inventer mes propres outils pour chaque film.

EN : Comment vous situez-vous par rapport au long métrage ? Est-ce un format qui vous fait envie ou qui vous semble accessible ?

VK : J’ai actuellement l’envie de faire un long métrage mais je n’envisage pas ce format comme une finalité. Mes films courts n’auraient pas de sens dans un forme étendue. J’aime précisément le court pour sa fulgurance. Cependant, après la réalisation du Tigre de Tasmanie, j’ai éprouvé l’envie de déployer les images plus longuement et d’avoir une narration qui puisse se faire dans des temps et des tableaux plus différents (passer d’une psalmodie à une symphonie en quelque sorte).

Il reste toujours très difficile de passer au long, c’est une économie tout à fait différente. Mais c’est sans doute encore plus compliqué pour l’animation : en terme de proportion, il y a beaucoup moins de réalisateurs de courts métrages d’animation qui réalisent des longs métrages que de réalisateurs de prise de vue réelle.

Et il est encore difficile aujourd’hui, même si cela évolue, de porter et développer un projet en animation qui ne soit pas adressé à un public enfant.

EN : Comment voyez-vous l’avenir du cinéma d’animation ?

VK : L’animation n’est pas toujours considérée comme une proposition cinématographique à part entière. On attend souvent beaucoup moins d’elle, en terme de proposition artistique. D’autre part, je trouve très étrange de regrouper toute l’animation derrière une même appellation. D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’un genre , mais d’une technique, et parce qu’il n’y a pas une homogénéité de l’animation : il ya des films d’auteurs, des blockbusters, des fictions, des documentaires, des propositions expérimentales…

Je pense qu’il est important de ré-inclure le cinéma d’animation dans le cinéma en général. C’est de plus en plus vrai actuellement, les barrières deviennent plus friables (je pense par exemple à des réalisateurs issus de la prise de vue réelle tels que Pascale Ferran ou Céline Sciamma qui ont travaillé pour des scénarios de films d’animation récemment…).

De plus en plus de courts métrage d’animation sont aussi sélectionnés dans de grands festivals généraliste tels que Berlin, ou Cannes. C’est peut-être encore plus frileux au niveau du long métrage. Mais je pense que ça va avancer très vite !

----

Pour retrouver toutes les rencontres animées de l'été

Cette semaine encore, tous les yeux sont tournés vers l'écurie Disney. Eh oui, le très sérieux magazine Variety vient d'annoncer que Matt Smith allait jouer dans l'Episode IX de Star Wars, le dernier volet de la trilogie initiée par J. J. Abrams.

Cette semaine encore, tous les yeux sont tournés vers l'écurie Disney. Eh oui, le très sérieux magazine Variety vient d'annoncer que Matt Smith allait jouer dans l'Episode IX de Star Wars, le dernier volet de la trilogie initiée par J. J. Abrams.

Flux rss

Flux rss