70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd'hui, J-16. Et pour retrouver la totalité de la série, c'est par là.

En 2017, le Festival de Cannes accueillera les 3e Animation days et le festival d’Annecy organisera pour la deuxième fois au marché du film un événement intitulé Annecy goes to Cannes. A l’heure où on commence à percevoir un vague intérêt pour le cinéma d’animation de la part de la Croisette, revenons sur un événement parallèle au Festival de Cannes qui a donné naissance au festival d’Annecy : les RICA et JICA. Comme quoi, un festival peut en cacher un autre !

Aujourd’hui considéré comme le plus important événement autour du cinéma d’animation, le Festival d’Annecy n’a pas commencé sur un coup de tête dans la cité savoyarde en 1960. Son histoire débute en 1956 aux premières RICA, Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation qui eurent lieu à Cannes parallèlement au festival. Pour mieux comprendre son arrivée, il faut néanmoins remonter quelques années en arrière.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les ciné-clubs se développent en France et nombreux sont les journalistes, critiques ou cinéphiles qui y officient. Ces rendez-vous d’amoureux du 7ème art n’ont alors rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Ce sont de vrais lieux de débats voire de combats autour de films projetés et une certaine manière, pour certains, d’éduquer par le cinéma. Les discussions après le film étaient au moins aussi importantes que le film lui-même. Ces ciné-clubs étaient réunis au sein de la ffcc (Fédération française des ciné-clubs).

En 1951, des dissidents créent la FCCC (Fédération centrale des ciné-clubs). Ils sont regroupés autour de Pierre Barbin et de certains de ses proches, comme André Martin qui milite en faveur du cinéma d’animation. Martin créera par la suite un studio d’animation avec Michel Boschet et il deviendra critique, notamment aux Cahiers du cinéma où il sera proche d’André Bazin qui, contrairement à une idée répandue, aimait aussi le cinéma d’animation.

Des journées du cinéma aux RICA

La même année, Barbin, Martin et Boschet créent l’AFDC (Association Française pour la Diffusion du Cinéma) dont Roger Leenhardt devient le président. L’association organise à Versailles, puis dans de nombreuses villes de province, les Journées du cinéma. A chaque arrêt, des films sont projetés, une exposition est organisée et des rencontres prévues. Au début, le succès est timide mais grandit de manière exponentielle.

Pourtant, c’est en 1955 que tout se joue. Cette année-là, par un concours de circonstance, les Journées du cinéma arrivent à Tours et donnent naissance à un important festival de courts-métrages. Place centrale dans la promotion des formes courtes, il perdurera jusqu’en 1971. Toujours en 1955, Barbin contacte Jacques Flaud, alors Directeur Général du CNC. D’une part, il souhaite organiser à Annecy une « semaine du cinéma ». C’est à cette occasion que l’équipe de l’AFDC rencontre celle du Ciné-club savoyard, l’un des plus importants de France, dirigé par Henry Moret, Georges Gondran et Jean Leveugles, et projette un panorama du cinéma d’animation. D’autre part, Barbin souhaite organiser un événement spécifique lié au cinéma d’animation à Cannes dès 1956. Le festival manque d’initiatives vis-à-vis du court-métrage en général. Puisqu’avec Tours, le court dispose d’une vitrine importante, c’est le court animé que Barbin décide en mettre en valeur à Cannes sous l’impulsion de Martin et Boschet.

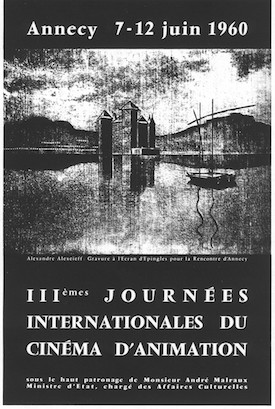

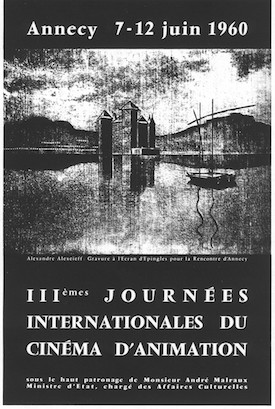

En 1956, le Festival de Cannes accueille donc les RICA qui se découpent en trois parties : un congrès international autour de la question des écoles et de l’enseignement du cinéma d’animation, une exposition importante et à visée encyclopédique sur l’animation présentée au Miramar et, surtout, la tenue des JICA, Journées Internationales du Cinéma d’Animation. Ces journées sont consacrées à des projections dans la petite salle du Palais des festivals de l’époque et elles deviennent un important lieu de soutien à l’animation internationale.

70 films répartis en 6 programmes

Cette manifestation avait deux objectifs principaux. D’abord, montrer au plus grand nombre de spectateurs à quel point les formes animées étaient diverses, originales et méritaient le détour, le tout en leur offrant un large panel de courts-métrages à voir, le cinéma d’animation ayant toujours été un lieu propice au court-métrage. Puis, contrairement à aujourd’hui, où les moyens de communication ne sont pas les mêmes, les animateurs ne se connaissaient pas vraiment entre eux. Aucun festival ne leur était dédié, il leur était difficile de se rencontrer, de voir leurs films respectifs, de savoir où ils en étaient, ce qu’ils faisaient. Et ce d’autant plus que les tensions entre blocs de l’est et de l’ouest rendaient les voyages compliqués. Ces premières journées devaient donc servir à inviter tous les plus grands créateurs de l’animation à venir montrer leurs films, récents ou plus anciens, pour qu’ils se rencontrent et rencontrent leur public.

Pendant 6 jours, du 25 avril au 2 mai 1956, les plus chanceux ont donc vu se succéder plus de 70 films réunis dans 6 programmes de courts-métrages : Evolution du dessin (du dessin classique au style moderne), Evolution du rythme, Evolution du sujet, Recherche de la matière – Découpage et transparence animés, Recherche de la matière – Economie de moyens (écran d’épingles, pastels enchaînés, dessin sur pellicule) et L’Animation tridimensionnelle (animation d’objets, objets modifiés images par images, animation de personnages vivants image par images et marionnettes image par image). Ceux-ci étaient pensés et conçus d’une manière unique, parfois un peu scolaire dans les thématiques, mais offrant pour la première fois un aperçu structuré et exemplaire de cet art encore à la marge. Tous les films montrés dataient d’entre 1910 et 1956 – avec une très large majorité de films conçus après 1945 – et provenaient de nations dont la production animée était aussi importante que méconnue : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Japon, Chine, Tchécoslovaquie, URSS, Roumanie, Pologne.

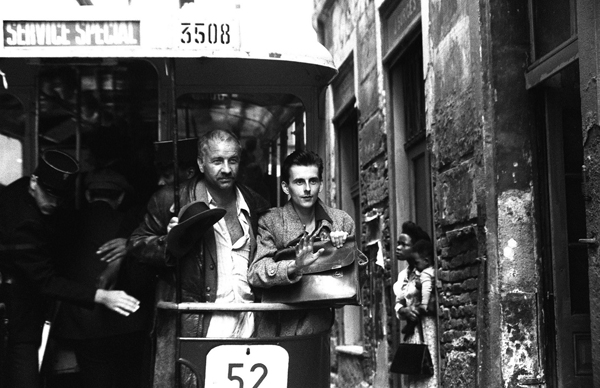

En 6 jours – la durée, encore aujourd’hui, du festival d’Annecy – les spectateurs curieux ont pu voir défiler les films de Norman McLaren, Paul Grimault, Jiri Trnka, Ivan Ivanov-Vano, John Hubley, Stephen Bosustow, Robert Cannon, Eduard Hofman, Karel Zeman, Lev Atamanov, Tex Avery, Peter Foldès, John Halas et Joy Batchelor, Zdenek Miler, George Dunning, Lotte Reiniger, Noboro Ofuji, Berthold Bartosch, Len Lye, Claire Parker et Alexandre Alexeieff ou Karel Zeman. La moitié de ces créateurs s’étaient rendus sur place comme en attestent plusieurs photos (1).

Le succès de l’événement fût important. La presse ne tarît pas d’éloges sur la manifestation et Jacques Doniol Valcroze dans le France Observateur du 3 mai 1956 écrivit par exemple que « le meilleur festival c’est celui qui se déroule tous les après-midi dans la petite salle du Palais. » pendant que Sadoul, dans Les Lettres françaises du 10 mai appelait à la création d’un festival uniquement consacré au cinéma d’animation.

Deuxième édition

L’expérience fut reconduite deux ans plus tard, en 1958, toujours dans le cadre du Festival de Cannes. Ces deux éditions successives et les interventions de militants en faveur du cinéma d’animation permirent de faire comprendre aux animateurs français à quel point leur isolement total, dû aux conditions de productions de leurs films, était préjudiciable à la reconnaissance de leur art comme de leur profession. En octobre 1958, est donc créée l’ACA (Association des artistes et amis du Cinéma d’Animation) – qui deviendra l’AFCA en 1971 – et dans la foulée, l’ASIFA (Association Internationale du Film d'Animation) en 1960.

Dans un texte écrit par André Martin sur une plaquette distribuée lors de la première édition du festival d’Annecy en 1960, on pouvait lire une sorte de résumé de ce que furent ces deux premières éditions des JICA. Témoignage de ce qu’ils ont représenté et de leur diversité :

« S’il m’en souvient, les Premières Journées se révélèrent à l’usage comme la plus complète revue des moyens et des styles de l’Animation jamais réalisées jusqu’à ce jour. Avec le Printemps 1956 commence, pour tous les amis du Cinéma d’Animation, la conviction que l’éventail des techniques, des formes et des genres de l’image par image est presque illimité. Le dessin animé sur cellulo, celui que Walt Disney avait rendu célèbre, peut disparaître provisoirement, il sera remplacé. Depuis cette année-là, des modes de manipulations innombrables, les combinaisons neuves de moyens presque toutes étonnantes n’ont cessé d’apparaître.

Le caractère des secondes Journées, leur leçon, trouva le moyen d’être différent. La surprise de 1958 fut de constater que beaucoup de réalisateurs, sans s’être concertés, poussés par on ne sait quel sentiment identique, entreprenaient de styliser les personnages et les formes au maximum. Sur l’écran entra le premier des héros en pain de sucre de l’immortel Flebus et les lilliputiens du Petit Jongleur, les héros laconiques et immobiles de La Petite île de Dick Williams, le promeneur solitaire de Mimica. Bientôt les génériques de Saül Bass, les œuvres de Eame, les amoureux primesautiers de Tendre Jeux de Hubley, Le Merle sauteur de McLaren jusqu’aux récents gangsters du Vol du diamant de Mladen Feman, confirment cette curieuse direction. »

Pourtant, malgré le succès de ces deux éditions, les réalisateurs et les gens impliqués dans l’organisation des JICA se sentaient extérieurs aux grandes manifestations cannoises. Le tohu-bohu et la starification impressionnante n’avaient effectivement rien à voir avec les objectifs de Barbin et de son équipe. Et puis même si les RICA proposaient un événement d’envergure sur l’animation, et que la presse l’accueillait favorablement, ce n’est pas pour autant que les journalistes parlaient des films. En effet, la critique peine à sortir de sa léthargie coutumière face aux formes différentes.

Comme Martin l’écrivait en 1957 dans un article justement intitulé Pourquoi votre critique est muette ? : « Au festival de Cannes 1955, Norman McLaren obtint à l’unanimité des jurés et des participants, la Palme d’or du court métrage pour sept minutes de cinéma pas comme les autres ; les commentaires se firent cependant rares et la renommée peu bavarde. Par la suite, à chaque nouvelle projection, critiques et publics ont diversement reconnu l’incontestable primauté de Blinkity blank mais sans jamais entrer dans le détail. Le petit Tout-Paris a vu il y a quelques mois Les Vieilles légendes tchèques de Trnka au milieu d’un enthousiasme aussi chaleureux que peu disert. On est loin d’avoir imprimé au sujet de ce film admirable autant de mots qu’à propos de Coup dur chez les mous par exemple ».

Avant de continuer :

« Pourtant, les qualités du cinéma d’animation ne cessent d’être exemplaires Il n’est pas rare que le meilleur moment d’une soirée soit proposé par l’entrain bariolé du cartoon. Pourquoi les critiques s’imposent-ils de critiquer sévèrement le film décevant et commercial au lieu de vanter les sept minutes d’animation des premières parties qui les ont beaucoup plus étonnés ? »

Cette question reste encore aujourd’hui sans réponse et la critique continue à végéter devant leurs stimulants coutumiers. Mais c’est de toutes les réflexions précédentes qu’est venu le désir d’organiser en France une manifestation à part uniquement consacrée au cinéma d’animation.

Cette question reste encore aujourd’hui sans réponse et la critique continue à végéter devant leurs stimulants coutumiers. Mais c’est de toutes les réflexions précédentes qu’est venu le désir d’organiser en France une manifestation à part uniquement consacrée au cinéma d’animation.

Rendez-vous à Annecy

Cet état d’esprit, ajouté au fait qu’en 1956 et 1958, Moret et Gondran avaient fait le voyage jusque Cannes afin d’assister aux projections des JICA tout se liant d’amitié avec l’équipe des Journées du cinéma, a joué dans le choix de déplacer la manifestation à Annecy. La ville avait le double avantage d’être de taille moyenne : elle ne croulait pas sous les manifestations culturelles et artistiques, et elle avait la possibilité de débloquer des fonds pour organiser un événement d’envergure.

Après de longues délibérations avec la municipalité et le CNC, et quelques problèmes réglés de façon quasi miraculeuse, l’implantation est adoptée en 1959. En 1960 – le festival est resté une biennale jusqu’en 1997 – Barbin, Martin et Boschet ouvrent donc les 3e JICA à Annecy.

Le 27 avril 1956, dans le Parisien libéré, André Bazin écrivait à propos des JICA : « [La] présence personnelle à Cannes [de Jiri Trnka], cette année, est due à une initiative des Journées du Cinéma, l’organisation d’un petit festival dans le grand, consacré aux films d’animation… Gageons que ce petit festival-là nous consolera souvent du grand… ».

Finalement, ce petit festival cannois n’aura pas duré très longtemps. Mais Annecy n’a pas fini de nous consoler de Cannes !

Nicolas Thys de Critique-Film

(1) A ceux qui liraient ces noms sans les connaitre et voudraient se faire une idée de ce qu’ils représentent dans le monde de l’animation, imaginez une réunion pour geeks où seraient réunis dans un même lieu créateurs et membres des équipes des films de super héros, Star Trek, Star Wars et Le Seigneur des anneaux.

Bibliographie

Gondran Georges, Moret Henry, Une lanterne déjà bien éclairée in. Annesci n°12, Annecy, Société des amis du vieil Annecy, 1965.

Jeancolas Jean-Pierre, « Structures du court métrage français, 1945-1958 ». In Bluher Dominique & Thomas François (dir.), Le court métrage français de 1945 à 1968 : De l'âge d'or aux contrebandiers, Rennes, PUR, 2005.

Martin André, Ecrits sur l’animation, textes rassemblés par Bernard Clarens, Paris, Dreamland, 2000.

Pierre Jacquier (Dir.), Plaquette : 1960-1985 : Festival d’Annecy, Annecy, CICA, 1985.

Elle a eu 100 ans lundi dernier. Elle ne doit pas être déçue Danielle Darrieux, née en pleine première guerre mondiale, de voir l'Etat de son pays un siècle plus tard. Les éditorialistes se régalent de comparaisons historiques (tantôt la France et l'Allemagne de 1918, tantôt les deux pays des années 1930). Un bon verre de whisky en main, l'actrice centenaire (seule la comédienne Gisèle Casadesus est plus vieille en France) n'est plus sur les planches ou les plateaux, mais elle reste toujours là à nos côtés.

Elle a eu 100 ans lundi dernier. Elle ne doit pas être déçue Danielle Darrieux, née en pleine première guerre mondiale, de voir l'Etat de son pays un siècle plus tard. Les éditorialistes se régalent de comparaisons historiques (tantôt la France et l'Allemagne de 1918, tantôt les deux pays des années 1930). Un bon verre de whisky en main, l'actrice centenaire (seule la comédienne Gisèle Casadesus est plus vieille en France) n'est plus sur les planches ou les plateaux, mais elle reste toujours là à nos côtés.

Flux rss

Flux rss