70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd'hui, J-28. Et pour retrouver la totalité de la série, c'est par là.

Comme tout microcosme qui se respecte, Cannes a ses codes, ses rituels et bien sûr son vocabulaire. Petit recueil des termes incontournables pour avoir l'air d'un vrai festivalier en toutes circonstances.

Accréd'

Cannes est la société la plus hiérarchisée au monde. Y être accrédité n'est pas tout, encore faut-il avoir la bonne accréditation, celle qui permet d'entrer partout, voire d'être prioritaire. À ce petit jeu-là, nombreux sont ceux qui rêvent de l'accréd' juste au-dessus de la leur (donnant accès à une meilleure place ou une file d'attente plus rapide) et tremblent d'être rétrogradés, au point d'en faire des cauchemars.

Cannes est la société la plus hiérarchisée au monde. Y être accrédité n'est pas tout, encore faut-il avoir la bonne accréditation, celle qui permet d'entrer partout, voire d'être prioritaire. À ce petit jeu-là, nombreux sont ceux qui rêvent de l'accréd' juste au-dessus de la leur (donnant accès à une meilleure place ou une file d'attente plus rapide) et tremblent d'être rétrogradés, au point d'en faire des cauchemars.

Chaque festivalier cannois est en effet étiqueté en fonction de ce qu'il a le droit (ou non) de faire, les séances auxquelles il peut assister, les lieux qui lui sont autorisés, et même les files d'attente qu'il doit emprunter. Pour rendre immédiatement identifiable la "caste" de chacun, il existe une signalétique stricte, basée sur un système de couleurs, de pastilles, de lettres et de codes-barre très complexe et joyeusement bigarré. Pendant quinze jours, on voit donc se presser partout, de la plage aux toilettes publiques, une foule éclectique portant autour du cou des badges plastifiés criards comme s'il s'agissait de parures élégantes.

C'est qu'ici, l'accréditation est le bien le plus précieux (une carte blanche se monnaie bien plus qu'un collier Chopard, qu'on se le dise). Car une fois ce sésame perdu, il n'est plus possible d'aller nulle part : ni dans les salles des différentes sélections, ni dans le Palais, ni sur les Plages. C'est à peine si l'on pourra rentrer chez soi... Pour éviter tout risque, certains dorment avec. D'autres vérifient 25 fois par jour qu'elle est toujours là, et se font autant de frayeurs.

On prend d'ailleurs vite l'habitude d'être une "couleur de badge" et de se plier aux règles qui en découlent. Si vite que le retour à la vie normale nécessite parfois une petite réacclimatation, sous peine de présenter fièrement une accréd' périmée au contrôleur du train ou au vigile du centre commercial.

Coupe

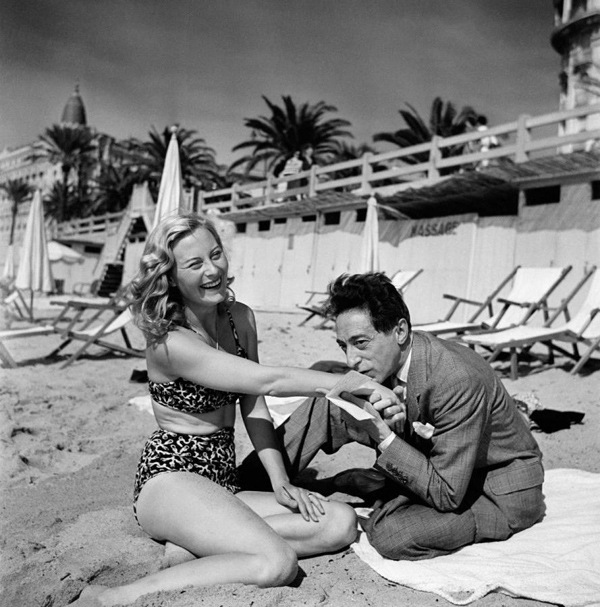

Il faut avouer que l'image traditionnelle de festivaliers parlant de films une coupe de champagne à la main n'est pas totalement infondée. "On demande toujours une coupe, à Cannes", confirme un éminent journaliste qui arpente la Croisette pour la 18e année consécutive.

Il faut avouer que l'image traditionnelle de festivaliers parlant de films une coupe de champagne à la main n'est pas totalement infondée. "On demande toujours une coupe, à Cannes", confirme un éminent journaliste qui arpente la Croisette pour la 18e année consécutive.

Et de fait, la plupart des événements (remises de prix, conférences, inaugurations, soirées, etc.) s'accompagnent de bulles. Une légende veut même qu'il soit possible de ne boire que ça pendant toute la quinzaine (à condition de le faire avec modération, bien sûr). Certains ont tenté l'expérience les années précédentes lorsque les bouteilles d'eau et autres boissons étaient systématiquement confisquées à l'entrée des salles. Quand on a soif, on boirait n'importe quoi, et a fortiori du champagne bien frais (si cette excuse ne vous convient pas, on en trouvera une autre). Mais pour la coupe devant le film, en revanche, il faudra encore attendre.

Faire la manche

Vous avez déjà vu des individus en smoking et robes de soirées faire la manche ? Le spectacle vaut le détour, et a lieu chaque jour devant les fameuses marches du Grand Théâtre Lumière. Au Festival de Cannes, en effet, des dizaines de Cendrillon des deux sexes revêtent leurs plus beaux atours pour fouler le tapis rouge avec les stars. Seul obstacle pour réaliser leur rêve : trouver l'un des fameux cartons d'invitation qui permettent d'accéder aux séances.

Vous avez déjà vu des individus en smoking et robes de soirées faire la manche ? Le spectacle vaut le détour, et a lieu chaque jour devant les fameuses marches du Grand Théâtre Lumière. Au Festival de Cannes, en effet, des dizaines de Cendrillon des deux sexes revêtent leurs plus beaux atours pour fouler le tapis rouge avec les stars. Seul obstacle pour réaliser leur rêve : trouver l'un des fameux cartons d'invitation qui permettent d'accéder aux séances.

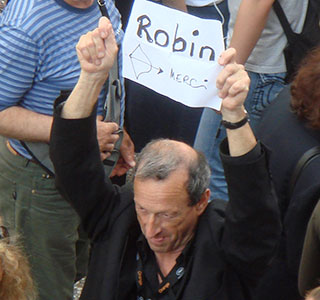

Pour cela, deux solutions : passer par la voie officielle (extrêmement compliqué en fonction des badges) ou trouver quelqu'un de plus fortuné qui aurait une invitation supplémentaire. D'où ces myriades de "mendiants" en quête d'un ou plusieurs de ces précieux sésames. Certains brandissent une affichette plus ou moins humoristique, d'autres accostent le plus de festivaliers possibles en répétant inlassablement (et avec le sourire) : "vous n'auriez pas une invitation en plus ?" Et le pire (ou au contraire, l'aspect sympa des choses), c'est que ça marche.

A de rares occasions, il arrive que des festivaliers ne jouent pas le jeu. Par exemple, lors d'une soirée d'ouverture, un homme à qui on avait refusé la montée des marches (il ne portait pas le smoking réglementaire) a déchiré deux tickets sous l’œil outré de jeunes gens qui, eux, étaient habillés correctement. Une autre fois, quelqu'un a voulu monnayer sa place (rappelons qu'elles sont délivrées gratuitement par le festival). Mais la plupart du temps, ceux qui ont des places supplémentaires sont heureux de faire plaisir, et passent même une meilleure soirée que s'ils n'en avaient pas eu l'occasion.

File d'attente

De l'extérieur, on imagine Cannes comme un monde de rêve, où le champagne coule à flot dans une atmosphère de paillettes et de glamour. Du point de vue de Nicole Kidman, peut-être. Mais pour le festivalier lambda, noyé dans la masse, et privé de gardes du corps, Cannes est surtout une longue succession d'attentes. Pour entrer dans le Palais, sortir du Palais, boire un café au stand nespresso, accéder à la salle de presse... et on ne parle pas des toilettes pour femmes.

De l'extérieur, on imagine Cannes comme un monde de rêve, où le champagne coule à flot dans une atmosphère de paillettes et de glamour. Du point de vue de Nicole Kidman, peut-être. Mais pour le festivalier lambda, noyé dans la masse, et privé de gardes du corps, Cannes est surtout une longue succession d'attentes. Pour entrer dans le Palais, sortir du Palais, boire un café au stand nespresso, accéder à la salle de presse... et on ne parle pas des toilettes pour femmes.

Là où l'on attend logiquement le plus , c'est pour assister aux projections. Selon les badges et les séances, cela peut aller de 20 minutes à 2h. Plus si l'hystérie s'en mêle, comme en 2011 pour le 4e Indiana Jones, ou si la salle est trop petite. Ou si le film fait le buzz, s'il met en scène une star, ou montre un caniche nain. En gros, dans la plupart des cas. Le festivalier cannois est en effet le seul à se battre pour voir des films que, quelques mois plus tard, les spectateurs découvriront dans des salles aux 3/4 vides.

Mais on finit par se faire à ces longs temps d'attente, voire à leur trouver une fonction : chance unique de se restaurer au bout du 3e film de la journée, moment de méditation, voire micro-sieste pour les plus efficaces, temps de travail supplémentaire (combien d'articles écrits à deux doigts sur son téléphone portable sous un soleil de plomb ?), pause jeu sur son téléphone portable ou sa tablette (avec des records battus à 2048 en perspective), ou encore occasion rêvée de téléphoner à la terre entière pour se vanter d'être à Cannes (festival de mythomanes en perspective, sur l'air de "je te laisse, y'a Ryan Gosling qui m'apporte une coupe").

Parfois, deux festivaliers présents dans la même file en viennent aux mains, pour de sombres raisons de resquillage ou de bousculade. Ce n'est jamais méchant, ça fait un peu d'animation pour les voisins... et au pire, si les deux s’entre-tuent, c'est toujours deux places de gagnées.

Films

Principale raison d'être de Cannes : les films. En dehors d'eux, rien ne compte. Entre une fête et un film, un dîner et un film, deux heures de sommeil supplémentaires et un film, le festivalier pur et dur choisira toujours le film.

Principale raison d'être de Cannes : les films. En dehors d'eux, rien ne compte. Entre une fête et un film, un dîner et un film, deux heures de sommeil supplémentaires et un film, le festivalier pur et dur choisira toujours le film.

De même, dans les files d'attente, les soirées et même au petit déjeuner, les films sont au cœur de toutes les conversations. Ceux qu'on a aimés, ceux qu'on déteste, ceux qu'on a ratés, ceux qui auraient dû être en compétition (ou pas)...

Avec ses amis ou de parfaits inconnus, dans les soirées ou en attendant dans les salles, les films sont le sujet de conversation par excellence. L'un des sports favoris du festivalier est de refaire la sélection à son goût. Par exemple : "Kore-Eda et Julia Ducournau auraient dû être en compétition à la place de Sean Penn et Nicole Garcia."

L'autre passe-temps préféré est de faire ses pronostics sur le palmarès. On décerne la palme d'or à son chouchou, on mesure les chances des outsiders, on réfléchit à la personnalité des jurés pour deviner ce qui a pu leur plaire... C'est bien simple, à partir du 2e jour de Festival, le palmarès est sur toutes les lèvres (sans compter ceux qui ont déjà une idée sur le lauréat avant même d'avoir vu le premier film...). Le jour de la proclamation, c'est l'hystérie. Chacun y va de son tuyau : George Miller a cligné de l'œil après la projection de tel film, Kirsten Dunst s'est mouchée pendant tel autre, Arnaud Desplechin déteste tel réalisateur...

L'annonce elle-même est suivie d'un étonnant déferlement d'émotions. C'est presque comme si chaque festivalier repartait chez lui avec un petit morceau de palme d'or chaque fois que son favori est récompensé. À contrario, ceux qui sont déçus commentent le palmarès toute la nuit, et poursuivent parfois la conversation au petit déjeuner. Certains en parlent même encore six mois plus tard. La seule solution pour les faire lâcher prise est alors de lancer le 4e sujet de conversation préféré du festivalier : celui des films susceptibles d'être sélectionnés en compétition l'an prochain.

Frustration

Un festival sans frustration n'est pas un vrai festival. Parce qu'il n'est pas logistiquement possible de voir plus de 6 ou 7 films dans une journée, un Festivalier vraiment endurant (et bien accrédité pour ne pas perdre de temps dans les files d'attente, et surtout n'ayant jamais besoin de travailler ni de manger ni de boire) en verra au grand maximum 70 sur toute la durée, ce qui ne représente même pas l'intégralité des films présentés en sélection officielle et dans les deux sections parallèles. Soit la certitude, quoi qu'il arrive, de ne pas voir tous les films et de forcément passer à côté de l'un de ceux dont tout le monde parle. Autant le savoir tout de suite, à Cannes comme ailleurs, voir tous les films (en entier) n'est pas humainement possible.

Un festival sans frustration n'est pas un vrai festival. Parce qu'il n'est pas logistiquement possible de voir plus de 6 ou 7 films dans une journée, un Festivalier vraiment endurant (et bien accrédité pour ne pas perdre de temps dans les files d'attente, et surtout n'ayant jamais besoin de travailler ni de manger ni de boire) en verra au grand maximum 70 sur toute la durée, ce qui ne représente même pas l'intégralité des films présentés en sélection officielle et dans les deux sections parallèles. Soit la certitude, quoi qu'il arrive, de ne pas voir tous les films et de forcément passer à côté de l'un de ceux dont tout le monde parle. Autant le savoir tout de suite, à Cannes comme ailleurs, voir tous les films (en entier) n'est pas humainement possible.

Une fois ce principe essentiel digéré, il vaut mieux passer tout de suite à l'étape suivante et accepter aussi qu'il y aura de cruels dilemmes. Parfois, les deux films que vous attendiez le plus passent à la même heure. À moins d'être capable de se dédoubler, il faudra donc sacrifier l'un d'entre eux. Sachant qu'une règle tacite veut que le buzz encense toujours celui que vous avez sacrifié. De manière générale, on vous vantera de toute façon toujours les mérites d'un film que vous avez raté. Rassurez-vous, vous ferez de même de votre côté.

Ça y est, vous êtes prêt à être frustré ? Merveilleux, vous n'êtes pas loin du zen ultime : c'est en acceptant la frustration que l'on s'en affranchit. Ça, ou en quittant Cannes. Car dès que le festival s'achève, les films tant convoités perdent presque tout leur éclat. Le festivalier est inconstant et versatile : ce petit film polonais que l'on était au désespoir de ne pas avoir vu ? Non seulement on l'oublie instantanément, mais en plus, le jour où il sort enfin en salles, on ne se donne même pas le mal d'y aller.

Le 8:30

Les critiques vont rarement voir "un film", mais des réalisateurs. Faites le test et dites à l'un d'entre eux que vous avez été séduit par Ma'Rosa, il vous regardera probablement avec un air absent, jusqu'à ce que vous précisiez "le Brillante Mendoza". Coquetterie ou mémoire courte, le journaliste spécialisé retient rarement le nom des films. Après tout, à quoi bon apprendre des titres qui changent tout le temps quand les cinéastes, eux, s'appellent toujours pareil. Surtout à Cannes.

Les critiques vont rarement voir "un film", mais des réalisateurs. Faites le test et dites à l'un d'entre eux que vous avez été séduit par Ma'Rosa, il vous regardera probablement avec un air absent, jusqu'à ce que vous précisiez "le Brillante Mendoza". Coquetterie ou mémoire courte, le journaliste spécialisé retient rarement le nom des films. Après tout, à quoi bon apprendre des titres qui changent tout le temps quand les cinéastes, eux, s'appellent toujours pareil. Surtout à Cannes.

Il n'est d'ailleurs pas rare que même le critique le plus éminent n'ait pas retenu le nom du cinéaste en question, surtout s'il s'agit d'un nouveau venu, ou s'il y a beaucoup de consonnes dans son patronyme. Il utilisera alors une autre périphrase presque toujours basée sur la nationalité du film et sa sélection : on va voir l'Argentin en compétition, on a aimé l'Israélien à la Semaine de la Critique, on déconseille le Syrien en séance spéciale, etc.

Mais il arrive toujours un moment où même le plus aguerri ne sait plus du tout ce qu'il va voir. Au bout de cinq ou six jours de festival intensif, les noms et les pays se mélangent, et on ne parle même pas des titres. On dit alors avec un grand sens pratique qu'on va voir le film de 8:30, ou celui de 14.00. Cela ne renseigne pas forcément notre interlocuteur, mais à défaut, il est toujours très impressionné de savoir qu'on est capable de s'assoir dans une salle de cinéma à 8h du matin après avoir passé une partie de la nuit dans une soirée avec lui.

Marché

Sous les paillettes du célèbre tapis rouge du Festival existe une réalité parallèle prosaïquement nommée "marché". Même dans le microcosme cannois déjà franchement décalé, c'est un monde à part. Un peu mystérieux. Interdit à ceux qui n'ont rien à y faire. Enorme, surtout, puisqu'il accueillait en 2013 plus de 11 700 participants (12000 attendus cette année), dont près de 2000 acheteurs. En gros, plus de 1000 sociétés présentes pour 5364 films représentés.

Sous les paillettes du célèbre tapis rouge du Festival existe une réalité parallèle prosaïquement nommée "marché". Même dans le microcosme cannois déjà franchement décalé, c'est un monde à part. Un peu mystérieux. Interdit à ceux qui n'ont rien à y faire. Enorme, surtout, puisqu'il accueillait en 2013 plus de 11 700 participants (12000 attendus cette année), dont près de 2000 acheteurs. En gros, plus de 1000 sociétés présentes pour 5364 films représentés.

Vous avez du mal à concevoir qu'on puisse regarder 4 ou 5 films dans une journée ? Imaginez que les festivaliers qui hantent les couloirs du Marché du Film, eux, courent de salle en salle pendant dix jours pour découvrir le plus d’œuvres possibles : scénarios, work in progress, extraits, films non terminés... Les titres (et les affiches) fleurent bon le marketing : Kamasutra 3D, Ask me anything, Goodbye world, The man in the orange jacket... Il y en a clairement pour tous les goûts et surtout pour tous les marchés.

Les acheteurs regardent tout ce qu'ils peuvent (mais rarement en entier) et en redemandent. Ce sont notamment eux qui décident quels films mériteront d'être distribués dans les salles du monde entier. Ils voient ainsi avant tout le monde les grands chefs d’œuvres et succès des mois à venir. Et pas mal de mauvais films, aussi. De grands pouvoirs impliquent une grande responsabilité, et dans leur cas elle est écrasante.

Une mauvaise nouvelle reçue par mail ? Ils passent à côté du plus beau film de tous les temps. Un déjeuner un peu trop arrosé ? Ils inondent leur pays avec 500 copies d'un navet à l'eau de rose. De la même manière qu'un papillon faisant un écart provoque des tempêtes terribles à l'autre bout de la terre, un acheteur qui a la gueule de bois est susceptible de vous faire passer les 2h les plus pénibles de votre vie devant un remake de Camping en version comédie musicale gore.

Les Marches

"Tu as monté les marches ?", me demandaient extatiques mes amis et connaissances les premières années où je suis allée à Cannes (question la plus fréquente avec "tu as vu Brad Pitt ?" et "comment est Gilles Jacob en vrai ?", à moins que cela ne soit l'inverse). "Oui, bien sûr", leur répondais-je, à la fois blasée et embêtée de casser le mythe. Car il y a "Monter Les Marches" (sous entendu en robe de soirée devant les caméras de Canal +) et "monter les marches", en tong et en jean sous le regard indifférent des badauds.

"Tu as monté les marches ?", me demandaient extatiques mes amis et connaissances les premières années où je suis allée à Cannes (question la plus fréquente avec "tu as vu Brad Pitt ?" et "comment est Gilles Jacob en vrai ?", à moins que cela ne soit l'inverse). "Oui, bien sûr", leur répondais-je, à la fois blasée et embêtée de casser le mythe. Car il y a "Monter Les Marches" (sous entendu en robe de soirée devant les caméras de Canal +) et "monter les marches", en tong et en jean sous le regard indifférent des badauds.

La première formule est réservée aux projections officielles (le soir et parfois l'après-midi), et l'on côtoie des stars sur le tapis rouge. L'autre se fait au pas de course, sans musique entraînante et photographes, et personne n'annonce votre nom au micro. Montée anonyme et banale dont le seul but est d'atteindre la salle du Grand théâtre Lumière, quand l'autre consiste surtout à être vu (combien redescendent ensuite sans assister à la projection ?)

Ce sont les mêmes marches, le même tapis rouge, et la même destination. Mais les marches du soir conduisent dans l'enclave mythique du rêve et du glamour tandis que celles du matin mènent juste à une salle de cinéma. Une promesse de rêve peut-être moins ostentatoire, mais plus tangible.

Tapis rouge

Brisons le mythe tout de suite : le tapis rouge est de la moquette au mètre. Quand on arrive à Cannes en avance, elle n'est même pas encore posée. Après une journée d'allers et venues, elle est sale. Parfois gorgée d'eau de pluie. Pas très glorieuse. Reste que ce tapis est le symbole du Festival, vu et revu sur les télés du monde entier, omniprésent sur les photos, et indissociable de la fameuse "montée des marches" déjà évoquée.

Brisons le mythe tout de suite : le tapis rouge est de la moquette au mètre. Quand on arrive à Cannes en avance, elle n'est même pas encore posée. Après une journée d'allers et venues, elle est sale. Parfois gorgée d'eau de pluie. Pas très glorieuse. Reste que ce tapis est le symbole du Festival, vu et revu sur les télés du monde entier, omniprésent sur les photos, et indissociable de la fameuse "montée des marches" déjà évoquée.

Les plus grandes stars y défilent dans des robes rivalisant d'élégance ou d’excentricité, les photographes hurlent en boucle "Nicole", "Marion" ou "Ryan", et les Cendrillon du jour multiplient les selfies dans leurs robes longues, le tout sous le regard des chasseurs d'autographes, installés au pied des marches, derrière des barrières, depuis plusieurs jours, pour ne rien rater du spectacle.

Pourtant, ce tapis rouge fantasmé n'a pas grand chose à voir avec la réalité du Festival, et n'en est pas vraiment le centre névralgique. Les journalistes, notamment, n'en voient rien : à cette heure-là, ils ont une projection presse dans une autre salle. Au mieux, depuis la file d'attente, ils entendent la musique (trop forte) et les commentaires qui accompagnent le rituel. Les acheteurs sont au marché, en train de regarder leur 17e début de film du jour. Les noctambules se lèvent à peine, prêts à investir les soirées qui ne commenceront pas avant 22h. Les producteurs marchandent. Les organisateurs de festival enchaînent les rendez-vous. Pourtant, le monde entier ne retiendra que cette image, ce tapis gravé au fer rouge dans l'esprit des millions de personnes qui fantasment devant leurs écrans sur cette grand' messe d'un cinéma qu'ils boudent pourtant dans les salles.

Là réside l'un des plus grands paradoxes de Cannes, mais peut-être aussi sa force. Car au fond il fallait un vrai tour de passe-passe pour amener le monde entier à s'intéresser à une activité éminemment aussi peu spectaculaire que le fait d'être assis devant un écran pour regarder un film.

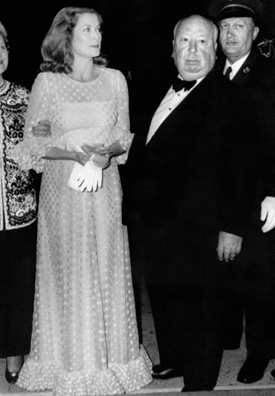

Tenue de soirée

Les invitations aux projections officielles le précisent : tenue de soirée exigée. Autrement dit, les hommes en smoking (nœud papillon obligatoire, à moins de porter une chemise col Mao) et les femmes en robe longue (la tolérance est plus grande sur ce point-là, et sont acceptées d'autres tenues, à partir du moment où elles sont jugées assez élégantes par les appariteurs. Plus subjectif, tu meurs.).

Les invitations aux projections officielles le précisent : tenue de soirée exigée. Autrement dit, les hommes en smoking (nœud papillon obligatoire, à moins de porter une chemise col Mao) et les femmes en robe longue (la tolérance est plus grande sur ce point-là, et sont acceptées d'autres tenues, à partir du moment où elles sont jugées assez élégantes par les appariteurs. Plus subjectif, tu meurs.).

Cannes est connu pour ça, et croiser des nuées d'hommes en smoking et de femmes en robes vaporeuses le long de la croisette à partir de 17h fait partie du folklore. Plus savoureux, les recroiser à 8h en se rendant à la séance du matin, quand eux rentrent se coucher.

Au bout de quelques jours, cela donne l'impression de vivre au milieu d'un bal des débutantes permanent, ou à la cour de Monaco telle qu'elle apparaissait dans le film d'ouverture. Un vrai conte de fées, en parfait contraste avec les sujets souvent tragiques des films.

Mais à Cannes, tout est à l'avenant : on boit du champagne en parlant de films sur la faim dans le monde, on admire les starlettes à paillettes venues contempler des histoires de pédophilie, et à la moindre anicroche, on s'indigne de la mauvaise organisation du Festival qui nous empêche d'assister à la projection de films sur des gens qui, eux, ont de vrais problèmes.

Marie-Pauline Mollaret pour Ecran Noir

Flux rss

Flux rss