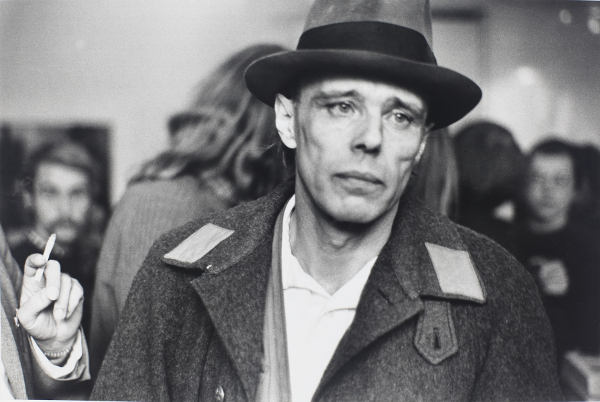

Seul documentaire en compétition de cette 67e édition de la Berlinale, Beuys est aussi le premier film qui pose véritablement la question de l'art et de sa fonction. À travers la figure tutélaire de l'artiste contemporain Joseph Beuys, Andres Veiel se penche en effet sur ce que représente l'art et sur le pouvoir qu'il détient sur la société.

Réalisé presque exclusivement à partir d'images d'archives, le film est une plongée captivante dans le travail de cet artiste allemand à la renommée internationale qui remit en question la définition de l'art en proposant les notions d' "art étendu" et de "sculpture sociale", et donna un prolongement politique à son engagement artistique. On ne peut s'empêcher d'admirer le travail de montage réalisé par Andres Veiel car il parvient à raconter avec une grande fluidité la carrière de Beuys dans les grandes lignes, tout en mettant l'accent sur sa contribution à la conception contemporaine de l'art en tant qu'instrument social et politique.

Qu'est-ce que l'art?

On (ré)découvre ainsi avec beaucoup de plaisir certaines des œuvres les plus marquantes de l'artiste, comme The pack (des luges échappées d'un combi Volkswagen), I like America and America likes me (une performance durant laquelle il s'enferme avec un coyote représentant les Indiens d'Amérique décimés par les colons) ou encore 7000 chênes, une opération consistant à planter 7000 chênes accompagnés d'une pierre de basalt dans un geste écologique et artistique destiné à modifier durablement le paysage.

Ce qui est évidemment captivant, c'est qu'il s'agit du premier film de la compétition à interroger directement le concept d'art. Pour Beuys, il s'agit en effet de réfléchir à une forme d'art auquel tout le monde puisse participer, et dont le rôle n'est absolument pas de "faire joli", mais de donner l'exemple, de susciter des réactions, et d'amener ainsi à changer la société en profondeur. Pour lui, l'artiste à la responsabilité d'intervenir sur les questions sociales et de se demander sans relâche ce que l'art peut faire pour la société.

Le cinéma, 7e art sans art?

Alors que la Berlinale bat son plein, on ne peut s'empêcher d'être frappé par la justesse et l'actualité des ces questions qui s'appliquent aussi bien au cinéma qu'aux autres formes d'art. Depuis le début du festival, on a toutefois l'impression que l'art déserte les écrans, au profit de quelque chose qui se rapproche plus de l'entertainment. Comment agir sur la société, sans parler de l'améliorer, avec ce type d'œuvres ?

C'est d'ailleurs le documentaire de Veiel qui s'avère pour le moment le film le plus politique de la compétition, au coude à coude avec L'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismaki, et indéniablement le plus polémique. C'est que l'on n'a pas cessé, depuis Beuys, de chercher à comprendre la force et le pouvoir de l'art sur le monde, et d'en questionner le bien-fondé. Si Berlin est régulièrement le chef de file d'un courant voulant que le cinéma soit un vecteur de réflexion sur le monde qui nous entoure, il semble qu'il adopte plutôt cette année la vision d'un art insaisissable qui donne à voir le monde sans avoir la prétention de le changer. Mais peut-être ces mouvements en apparence contradictoires sont-ils les deux faces d'une même médaille. Car rien n'est jamais aussi politique qu'un moyen d'expression capable de toucher d'un coup de grandes quantités de gens.

Chaque film, quel que soit son sujet, participe ainsi un peu de cet art étendu auquel se référait Beuys. Tous ne sont pas destinés à révolutionner la société, mais chacun est, même malgré lui, le reflet des aspirations de son époque, et donc un geste social certes inconscient, mais bien réel.

Flux rss

Flux rss