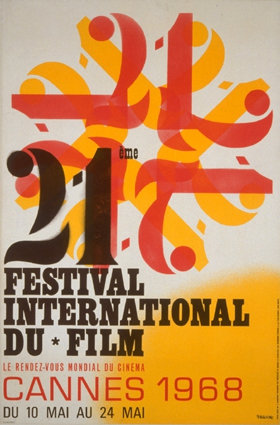

70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd'hui, J-7. Et pour retrouver la totalité de la série, c'est par là.

L'un des grands mythes cannois est sa vie nocturne supposée riche et sulfureuse. Le champagne qui coule à flots, les beautiful people en tenue de lumière, les villas avec piscine, les saladiers de coke, les yachts luxueux au large de la Croisette... Entre fantasmes et réalités, on a eu envie d'en savoir plus sur ces fameuses soirées. Florilège d'anecdotes souvent anonymes, mais toutes véridiques.

Entrée VIP

On attend devant l'une des innombrables plages dont je ne retiens jamais les noms. Une soirée bat son plein, nous sommes un petit groupe et bien sûr nous n'avons pas d'invitations. On attend, malgré tout. Un ami d'ami a réussi à se faufiler, il connaît l'invité d'honneur de la soirée. Le revoilà qui réapparaît, radieux, et lance aux vigiles, comme un sésame : "Gaspar Noé a demandé que vous laissiez entrer mes amis". En un clin d’œil nous sommes à l'intérieur, sous le regard jaloux et curieux des autres festivaliers. J'ai oublié le reste de la soirée (des remerciements chaleureux à Gaspar Noé, sans doute...), mais pas cette entrée inattendue et spectaculaire.

Lieux insolites

L'étrange hangar de la Bocca pour Pola X de Leos Carax avec son ambiance post apocalyptique et le parking de la gare pour Holy motors du même Leos Carax, avec Kylie Minogue et une série de bagnoles de collection.

Sur la misogynie ordinaire...

"En 1984, j'avais vu le Jim Jarmusch, Stranger than paradise, et je me retrouve à une fête où je danse à côté de Robby Müller, le chef-op de Paris, Texas [NDLR la Palme d'or cette année-là]. Au petit matin, à 6h, Jean-Henri Roger qui nous a quitté le 31 décembre 2012 [NDLR réalisateur, avec Juliet Berto, de Neige et Cap Canaille], Robby Müller, une copine et moi, on se retrouve au petit-déjeuner à discuter de La Pirate de Jacques Doillon. Moi, j'avais pas tant aimé que ça, ma copine non plus, mais on avait des arguments.

Or, Robby Müller n'écoutait que Jean-Henri Roger. Comme souvent, on a l'habitude, les filles, on ne nous écoute pas. Ça vous paraît peut-être bizarre à vous, les garçons, mais je vous assure que c'est comme ça quand même. Les filles, on se fait toujours couper la parole. Nous ne sommes pas intéressantes, quoi, et en gros, on a cette impression que Robby Müller et Jean-Henri Roger se font la cour mutuellement. Au bout d'un moment, les arguments commençaient à être un peu manquants chez Jean-Henri et il avoue : «Écoute, j'en parle, mais je ne l'ai pas vu».

Robby Müller, vexé, fâché, reprend la conversation avec nous mais – ça ferait une scène de film géniale – petit à petit, recommence à parler avec Jean-Henri, à reprendre son avis, à être entièrement avec lui en nous excluant. Alors qu'il venait d'apprendre qu'il n'avait pas vu le film ! Mon amie – c'était Sophie Durand, qui était mon assistante au montage à ce moment-là - et moi, on se regarde et on se dit «mais c'est pas vrai, c'est surréaliste ! Ça recommence !». On nous dit qu'on est obsédé, mais ça arrive tout le temps ce genre de choses !"

Marielle Issartel, monteuse et réalisatrice

Romantisme

Un souvenir très cinématographique : la soirée des 1001 nuits où Miguel Gomes, avec le concours des serveurs et organisateurs, demande en mariage sa compagne Maureen Fazendeiro, devant toute l'assemblée.

Vous n'auriez pas un carton en plus ?

Une amie voulait faire la soirée de clôture de la Quinzaine des réalisateurs après avoir vu un film à 22h. On est arrivé là-bas à minuit. Moi je voulais bien essayer, mais j'étais persuadé qu'on n'y arriverait pas sans invitation. Et on est resté là à attendre et voir si des gens n'avaient pas une invitation en trop pendant environ 45 minutes.

A un moment, un vigile vient nous voir et nous dit : "Je vous vois tous les deux ici depuis trois quart d'heures et contrairement aux autres, vous n'êtes pas en train de vous plaindre, d'essayer de passer ou de négocier dur, tenez j'ai deux places !" Et ainsi on a pu miraculeusement entrer et profiter de la dernière heure sur la plage de la Quinzaine.

Jusqu'au bout de la nuit... et au-delà

Il y a 10 ans, les fêtes de Cannes, c'était différent. Certains gros distributeurs organisaient durant la quinzaine leur soirée qui était plutôt la promesse d'une grosse nouba avec autant à manger qu'à boire jusqu'à l'aube, et avec parfois un petit concert : la soirée Canal, la soirée Wild Bunch, la soirée Europa Corp... Ce temps-là semble révolu en raison des restrictions budgétaires, désormais c'est plus souvent sur une petite plage avec un DJ et un bar, et à 2h du matin, c'est terminé, ou du moins les grosses soirées dans une villa se font moins fréquentes.

Justement il y a 10 ans (en 2007), Go Go Tales de Abel Ferrara est programmé en séance de minuit, distribué par Wild Bunch. Avoir une invitation pour la party, c'était pouvoir monter dans un bus qui emmenait les gens de la croisette vers une villa éloignée. L'endroit est immense, l'extérieur est organisé en plusieurs jardins et plusieurs buffets. Il y a bien sûr un endroit pour danser, et qui est prévu derrière les platines pour mixer ? L'actrice Asia Argento !

Un autre endroit est décoré d'après le thème du film qui se déroule dans un club de strip-tease, il y a un stand comme dans une fête foraine avec l'inscription "fishing the bimbo", soit une petite piscine et des cannes à pêche et il s'agit donc de pécher (avec le fantasme de pécho) la bimbo en maillot de bain qui s'y trouve : si c'est gagné, c'est un bon pour une petite séance de lap-dance derrière un rideau (personne n'a dit que ces fêtes étaient toujours de très bon goût) !

L'aube arrive et les noctambules sont reconduits en bus vers la croisette, en fait sur une plage réservée pour un petit déjeuner (alcoolisé). Certains ont le courage d’enchaîner avec une séance de film à 8h30, les autres profitent car il fait déjà étonnamment chaud. Et si on se faisait un bain de minuit à 9h du matin ? Gaspar Noé enlève sa chemise et y va, Emma De Caunes y va aussi avec sa robe de soirée. Vers 10h, la plage doit se préparer pour son activité de la journée, les fêtards trempés vont devoir rentrer chez eux. C'est alors que quelqu'un lance un "venez, on continue la fête chez nous" alors direction un appart rue d'Antibes (à priori les bureaux de Wild Bunch), pour le vrai petit déjeuner (à base de café). Cette fête Go Go Tales aura duré officieusement 12 heures (de minuit à midi), et dans 3 endroits différents. Le film est presque oublié, mais sa fête est indélébile.

Les pieds dans l'eau

Cette année-là, Shu Qi était dans le grand jury, ce qui ne l'avait pas empêchée d'honorer de sa présence la célèbre Taïwan night organisée sur la plage du Carlton. Après avoir répondu aux sollicitations diverses pendant toute la soirée, elle s'était autorisé une pause aux alentours de minuit, les pieds dans l'eau et un sourire enfantin sur le visage, laissant deviner l'espace d'un instant la petite fille cachée derrière la star.

Jet Set côté pile

Les souvenirs de soirées côté jet set, ce sont des souvenirs peu reluisants, c'est-à-dire que tout d'un coup on réalise que pendant que nous nous affairons autour du cinéma, d'autres le font autour du paraître, de l'argent qui coule à flot. Des penthouses sont loués aux derniers étages des grands hôtels et occupés par des hommes plus que louches, mafieux plus ou moins, riches plus que certainement. On y trouve drogues, magnums de champagnes et femmes (plutôt jeunes) qui sont utilisées à des fins purement sexuelles. Ces hommes riches, on les retrouve aux soirées du Vip Room ou du Gotha, demandant la venue d'un certain nombre de bouteilles de champagne, non pour les boire, mais pour le plaisir de les voir arriver avec des feux d'artifices fixés au goulot, traversant la salle jusqu'à leurs tables où se retrouvent des femmes souvent jeunes et des hommes tous aussi pressés d'être considérés par des hommes aussi puissants.

Jet set côté face

D'autres souvenirs de Jet Set, mais plutôt dans le Cinéma Hollywoodien, à l'Eden rock, où je me retrouve infiltrée en compagnie d'un Américain dans une soirée qui commence par un défilé de mode dans le jardin et qui se termine par un orchestre qui joue devant la mer en surplomb. Des dames très fortunées, apparemment des Américaines du cercle hollywoodien, sont là et il fait un peu frais, alors on leur distribue des couvertures de survie afin qu'elles ne prennent pas froid. Suit le dîner à l'intérieur de la salle qui domine la mer, piscine et bar à l'étage du dessous. A une table notamment on retrouve Leonardo Dicaprio et sa maman, Harvey Wenstein accompagnés d'autres personnalités dont j'ai oublié le visage. Les tables sont nominatives, tout le monde a sa table de prévue. Aux toilettes, je croise Paris Hilton. En fait, ça ressemble à une soirée de Gatsby.

Aux platines

Lors d'une fête de la clôture de la Semaine, nous avions préparé une playlist avec d'autres membres du comité de sélection "courts métrages". J'ai mixé avec le vieux DJ de la soirée : je lui indiquais les titres, il les lançait. J'ai amorcé le truc avec Ivo Meirelles, reprenant James Brown, puis on a passé Arcade Fire... En tout cas, après, le vieux DJ était en pleine forme et a balancé du rock toute la soirée !

Sésame

Un peu comme à Paris, l’un des endroits les plus huppés et inutiles de Cannes reste le club Silencio qui se situe au dernier étage d’un immeuble dans le centre cannois. N’y étant jamais entré et désireux de grappiller quelques canapés et boissons pour rien, je m’y suis rendu accompagné d’une demoiselle qui connait plutôt bien Charles Gillibert, lequel y a ses quartier. Quelques jours plus tôt, il lui avait d'ailleurs dit d’y aller de sa part. Nous arrivons donc au niveau des vigiles. Et la voilà qui tente de faire comprendre qu’elle vient de la part de Monsieur Gillibert… que le garde ne connait pas. Il va se renseigner, et ressort finalement quelques minutes plus tard : « Ah mais vous venez de la part de Charles ! C’est ça qu’il fallait dire, je ne me souvenais même plus de son nom ». Résultat : peu de place, cocktails à 15 euros et la gratuité, en arrivant, qui fait rameuter tout Cannes : on est reparti au bout d’à peine 30 minutes.

Dans le plus simple appareil

A la fête Hotel Woodstock en 2009, nous avons choqué la sécurité en faisant une photo... très Woodstock.

Prendre le large

Je me balade sur La Croisette, et je tombe par hasard sur Jean-Christophe Berjon, à l'époque délégué général de la Semaine de la Critique. Il est là, accompagné de quelques stagiaires et intervenants extérieurs de la Semaine.

- Que fais-tu ?

- Rien de particulier...

Ou un échange de ce genre !

Mystérieux, il me dit qu'il emmène tout le monde quelque part et me propose de les suivre. Je me joins donc à eux.

Jean-Christophe s'approche d'un vigile. Plage du Carlton ou du Majestic, je ne sais plus. Petit échange que je suis de loin et nous rentrons, toute la petite bande, sur la plage, où se tient un cocktail privé de haute volée. Une scène. Sur la scène, Maggie Cheung, Gilles Jacob. Des discours. Me croyant arrivé à destination, je m'arrête, écoute un peu les speechs. Quand même impressionné de me retrouver là - à l'époque, je n'ai pas encore eu droit au Jury de la Caméra d'Or...

J'ai un peu perdu les autres de vue... Et soudain, on vient me chercher ; on me fait comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés. Et direction l'embarcadère, où une petite embarcation à moteur nous attend. Nous y prenons place et partons vers le large, la baie de Cannes. Un soleil magnifique, une mer d'huile. Je me demande où nous allons ; Jean-Christophe reste mystérieux ; mais, là aussi, dans mon souvenir, il a un large sourire sur son visage, content de sa petite escapade.

Et l'embarcation s'arrête contre un magnifique voilier. Abasourdis, médusés, nous montons à bord, enlevons nos chaussures pour ne pas abîmer le magnifique pont en bois. Et voilà, loin de la foule, loin du bruit, nous nous retrouvons avec une petite cinquantaine de personnes, pour un cocktail organisé par nos partenaires du Festival de Morelia. Une heure et demie de rêve, digne d'une époque où l'argent était encore une élégance, pas une arrogance !

La petite embarcation à moteur viendra plus tard nous rechercher, nous déposera du côté du Palm Beach et nous reviendrons sur la Croisette, le pas léger, le visage radieux d'avoir pu profiter de ce moment.

Un moment inattendu, comme Cannes en réserve parfois, loin de la course effrénée du Festival !

Sur la piste avec Kirsten

Je me souviens d'avoir dansé à quelques mètres de Kirsten Dunst, dans une soirée de la Semaine de la Critique où elle avait présenté un court métrage. Elle était au milieu de la foule, bien entourée malgré tout par ses gardes du corps. On voyait qu'elle avait envie, l'espace d'une soirée, de tout oublier de la célébrité et de ses contraintes, pour juste s'amuser comme n'importe quelle jeune femme de son âge.

Une soirée parfaite

En 2004, nous avions sélectionné à la Semaine de la Critique un moyen métrage autrichien, Girls and cars de Thomas Woschitz, entre Kaurismaki et Neil Young, et les prods ont organisé une fête... C'était derrière la gare, dans un petit resto marocain, on a mangé un couscous, les musiciens du film mixaient, on a dansé sur les tables, au son de la musique du film, de Rachid Taha, de Franz Ferdinand... et là, les flics sont venus. Une soirée parfaite.

Ma soirée de clôture De-Lovely

2004. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore remporte la Palme à la surprise générale devant Old Boy. De-Lovely, une comédie musicale sur la carrière et la vie du compositeur Cole Porter clôt le Festival.

Réalisé par Irwin Winkler, ce biopic musical n’a rien d’inoubliable. En revanche, il réunit derrière Kevin Kline et Ashley Judd dans les rôles de Cole et Linda Porter, une portée de talents musicaux venus pousser la chansonnette comme eux seuls savent le faire : Robbie Williams, Elvis Costello, Alanis Morissette, Sheryl Crow ou Lara Fabian (pour mémoire, on est en 2004, la plupart sont encore des poids lourds).

Peu coutumière des soirées cannoises – celles auxquelles j’ai participé jusque-là se résument plus à faire la queue à l’entrée pour retrouver, à l’intérieur, les mêmes personnes qui attendaient avec moi à l’extérieur.

Peu coutumière des soirées cannoises, donc, me voilà conviée à la fête De-Lovely qui combine soirée de clôture et 80 ans de la Metro Goldwyn Mayer.

Bizarrement, pas de file d’attente en mode troupeau à l’entrée, cette fois-ci. Sous le chapiteau, sur la plage derrière le Palais, champagne et barbe à papa (pourquoi est-ce que je me souviens de ça ?) sont à portée de main.

Au bord de l’eau, un guéridon et 3 chaises semblent n’attendre que nous. Ceux qui sont déjà allés dans une soirée cannoise – ou en boite – savent ce que la chaise a de commun à la licorne : on nous dit que ça existe, mais on en n’a jamais vu...

A 30 mètres de la plage, au beau milieu de l’eau : une scène. Et lorsqu’elle s’éclaire, c’est pour accueillir Sheryl, Alanis et... Lara, venues interpréter les chansons du film et quelques autres classiques. Sur la plage, les invités, robe de gala et stiletto plantés dans le sable, sont déchaînés. Et tandis que 3 gouttes de pluie se mettent à tomber et qu’on redoute le pire, un fantastique feu d’artifice illumine la baie de Cannes. Bon anniversaire Metro-Goldwyn-Mayer. Au revoir Festival de Cannes. Des happy end comme ça, on en veut chaque année.

Merci à tous les contributeurs ! Rendez-vous sur le dance-floor cannois pour de nouvelles histoires à partager.

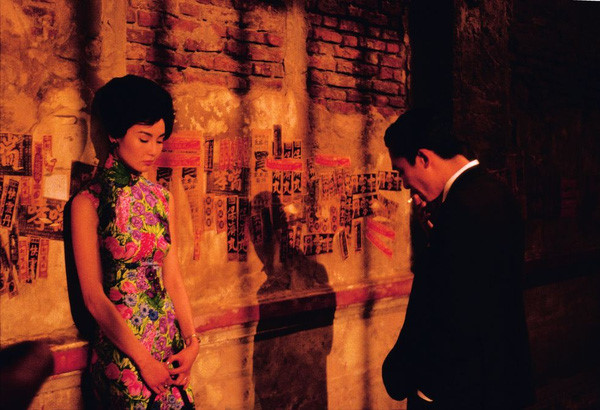

Le "Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography" sera décerné au chef opérateur hong-kongais Christopher Doyle (aka Du Ke Feng en chinois). l'hommage aura lieu de 26 mai au Festival de Cannes.

Le "Pierre Angénieux ExcelLens in Cinematography" sera décerné au chef opérateur hong-kongais Christopher Doyle (aka Du Ke Feng en chinois). l'hommage aura lieu de 26 mai au Festival de Cannes.

Flux rss

Flux rss