A l'occasion de la 20e édition du Festival international des Cinémas d'Asie de Vesoul qui se poursuit jusqu'au 18 février, retour sur les temps forts qui ont jalonné l'histoire de la manifestation.

C'est en 2000 qu'est décerné le premier Cyclo d'or de l'histoire du Festival de Vesoul. Il est remis à Yara de Yilmaz Arslan par le jury du cinéaste iranien Rafi Pitts. Jusque-là, seul le public remettait un prix. Depuis, le palmarès du FICA s'est étendu, et pas moins de 12 prix sont distribués lors de chaque édition.

S'il est encore un peu tôt pour essayer de deviner quel sera l'heureux lauréat du Cyclo d'or du 20e anniversaire, retour sur cinq films ayant reçu la récompense suprême, à découvrir absolument.

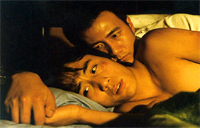

Lan Yu de Stanley Kwan (2002)

La rencontre entre Lan Yu, un étudiant pauvre, et Chen Handong, un homme d'affaire de la grande bourgeoisie, dans le Pékin de la fin des années 80.

La rencontre entre Lan Yu, un étudiant pauvre, et Chen Handong, un homme d'affaire de la grande bourgeoisie, dans le Pékin de la fin des années 80.

Entre comédie romantique et mélodrame, Stanley Kwan raconte une histoire d'amour qui se noue et se dénoue sur une période de onze ans. Avec énormément de pudeur, et une démarche esthétique d'une grande finesse, le réalisateur rend tangible la relation complexe qui relie ses deux personnages, tout en captant quelque chose du climat ambigu qui les entoure.

Derrière l'épure des scènes, la sensualité des corps s'exprime, et donne une vision sensible de l'amour à la fois charnel et sentimental. Le parfum d'interdit qui accompagne la relation entre les deux hommes (contexte politique oblige) exacerbe le romantisme presque noir du récit et laisse une impression étrange de tragédie moderne.

Vodka lemon d'Hiner Saleem (2004)

Dans un village kurde au pied de la plus haute montagne d’Arménie, entouré de vastes étendues enneigées et presque entièrement coupé du monde en hiver, un veuf élégant rencontre une veuve séduisante.

Dans un village kurde au pied de la plus haute montagne d’Arménie, entouré de vastes étendues enneigées et presque entièrement coupé du monde en hiver, un veuf élégant rencontre une veuve séduisante.

Fantaisie et humour un peu absurde font le charme de cette chronique douce-amère sur le quotidien post-soviétique d’un petit village kurde d'Arménie. Le burlesque y côtoie ainsi le non-sens et la fantaisie la plus décalée : un lit transformé en traîneau, un chauffeur de bus obsédé par Adamo, une défunte qui manifeste encore quelque jalousie…

La gravité n’est jamais loin, pourtant, dans une région autrefois sous influence soviétique, où le chômage et la misère font rage. Mais elle sait se faire discrète. Quand Hamo, le personnage principal, se plaint de sa maigre pension et du manque de travail, la musique recouvre ses paroles. Lorsqu’il est contraint de vendre ses meubles pour survivre, le réalisateur insiste soudain sur un détail amusant qui atténue la tristesse, ou passe à autre chose sans s’attarder. Même l’éventuelle nostalgie "du temps des Russes" est vite étouffée. "On n’avait pas de libertés, mais on avait tout le reste", se souvient Hamo, sous l’œil dubitatif de l’un de ses amis. Difficile de savoir quelle période a été la plus dure, semble penser celui-ci.

La pudeur interrompt toutefois systématiquement ce qui pourrait passer pour des plaintes. Les scènes se succèdent trop vite, tantôt gaies et tantôt graves, pour que l’on ait le temps de s’apitoyer. "Le peuple kurde est le plus triste et le plus joyeux des peuples", prétendait un orientaliste du 17e siècle cité par Hiner Saleem, et les héros du film ne dérogent pas à la règle.

Grain in ear de Zhang Lu (2006)

Cui Shun-ji est une Chinoise d’origine coréenne qui vit seule avec son fils dans un baraquement désaffecté au milieu des voies ferroviaires. Pour survivre, elle vend du Kemchi (un plat coréen) à la sauvette. Parmi ses clients, elle compte un autre sino-coréen, Kim, par qui elle est peu à peu attirée.

Cui Shun-ji est une Chinoise d’origine coréenne qui vit seule avec son fils dans un baraquement désaffecté au milieu des voies ferroviaires. Pour survivre, elle vend du Kemchi (un plat coréen) à la sauvette. Parmi ses clients, elle compte un autre sino-coréen, Kim, par qui elle est peu à peu attirée.

Ce qui frappe dans Grain in ear, c’est la mise en scène implacable qui crée une ambiance oppressante et étouffante d’où toute émotion semble absente. Zhang Lu observe ses personnages à distance, dans de longs plans fixes qui frôlent l’asphyxie, et s’attache à ne montrer que des scènes anodines, quotidiennes, presque sans intérêt. Tous les temps forts de l’intrigue sont ainsi relégués hors-champ (quelques bribes sonores peuvent alors nous parvenir) ou tout simplement absents.

Ce montage elliptique a de quoi frustrer le spectateur habitué à se voir expliquer le moindre ressort de l’intrigue. Mais il n’en sera que plus attentif aux détails infimes par lesquels passent les sentiments. L’évolution psychologique du personnage féminin est ainsi perceptible à travers les plus petites choses : ce qui lui semblait important n’a soudainement plus d’importance à ses yeux (que son fils apprenne le coréen), ce qui la faisait encore réagir (les rats morts) la laisse désormais indifférente.

L’actrice Ji Liu Lian fait un gros travail physique (corps désarticulé, visage totalement inexpressif) pour incarner cette femme qui se trouve au-delà de la souffrance sans trahir la ligne dramatique volontairement ténue du film. Sa prestation, en parfait accord avec la sobriété (la froideur ?) confondante du reste, fait naître par contraste une émotion saisissante.

Je ne peux pas vivre sans toi de Leon Dai (2010)

Wu-Hsiung cumule les petits boulots pour élever sa fille de sept ans, avec laquelle il vit sur les docks du port de Kaohsiung, la deuxième métropole de Taiwan. Mais la fillette a désormais l'âge d'aller à l'école et Wu-Hsiung est sommé de l'inscrire. Commence alors un inextricable imbroglio juridique avec les services sociaux qui menacent de lui retirer l'enfant.

Wu-Hsiung cumule les petits boulots pour élever sa fille de sept ans, avec laquelle il vit sur les docks du port de Kaohsiung, la deuxième métropole de Taiwan. Mais la fillette a désormais l'âge d'aller à l'école et Wu-Hsiung est sommé de l'inscrire. Commence alors un inextricable imbroglio juridique avec les services sociaux qui menacent de lui retirer l'enfant.

Leon Dai insuffle rythme et personnalité à son récit en mêlant séquences à la limite du documentaire et scènes plus fictionnelles qu'il accompagne d'une musique tantôt entraînante, presque guillerette, tantôt mélancolique. Il parvient de cette manière à déjouer les attentes du spectateur et à créer des ruptures de ton, voire des simili-rebondissements.

Je ne peux vivre sans toi est ainsi un film ambivalent, âpre et austère dans sa forme (noir et blanc non esthétisé, peu de dialogues), plus démonstratif sur le fond, dont la grande force est de se concentrer sur les détails pour évacuer le pathos des bons sentiments. C'est sans doute pourquoi, malgré quelques maladresses scénaristiques, on retient plus sa sensibilité humaniste que sa tonalité dramatique.

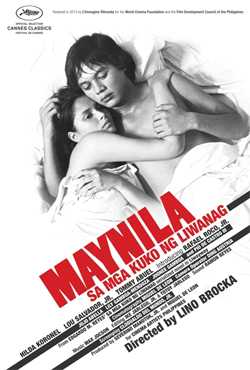

Jiseul de O Muel (2013)

En 1948, en Corée, l’ordre fût donné aux soldats d'éliminer les résidents de l’île de Jeju désignés comme communistes. Environ 30 000 civils ont ainsi été tués.

En 1948, en Corée, l’ordre fût donné aux soldats d'éliminer les résidents de l’île de Jeju désignés comme communistes. Environ 30 000 civils ont ainsi été tués.

Tout en noir et blanc très esthétique et très graphique, le film joue avec différents éléments visuels : une fumée qui se dissipe montre plus de détails, des gros plans de visages se détachent sur un fond sombre qui fait abstraction du décors, des plans larges de paysages enneigés isolent les personnages...

C'est aussi un film de guerre avec une dimension universelle qui parvient à réunir dans certaines situations un peu d'humour noir burlesque et rendre compte à la fois des différents comportements face aux horreurs subies. En plus du Cyclo d'or à Vesoul, il a reçu le grand Prix du jury international à Sundance en 2013.

Flux rss

Flux rss