Immense succès de l’époque, La chatte sur un toit brûlant (Cat on a hot tin roof) est un drame quasi passionnel datant de 1958. Réalisé par Richard Brooks, à qui l’on doit le scénario de Key Largo, il s’agit de l’adaptation d’une célèbre pièce de théâtre écrite par le géant Tennessee Williams. Et Johnny Hallyday avait raison quand il chantait « on a tous en nous quelque chose de Tennessee… » Quoi de plus proche qu’un de ces conflits familiaux, qui révèlent le pire et le meilleur de chacun d’entre nous ? Avec Un tramway nommé désir et La ménagerie de verre, La chatte sur un toit brûlant est l’une des trois plus grandes adaptations cinématographiques de son répertoire, sans doute la plus cinglante.

Le film raconte l’histoire d’un couple qui bat de l’aile, dans un contexte familial où la mort du patriarche menace. Avec ses plans très construits, Richard Brooks accentue la symétrie des séquences qui se font écho. Au final, de révélations en réconciliations, les six personnages, trois couples formés de trois personnages principaux et trois secondaires, se confronteront à cette vérité qu’ils renient.

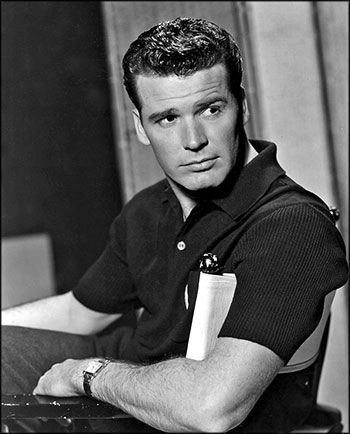

Le couple principal est incarné par deux des beautés les plus incandescentes des années 50 et 60, Elizabeth Taylor et Paul Newman. Un couple en déliquescence. Elle est une garce manipulatrice, dure, cruelle, orgueilleuse, souffrant surtout de ne plus être aimée de lui. Il est une ancienne gloire sportive, aujourd’hui imbibée d’alcool et surtout insensible aux charmes de sa femme. Pour ne pas dire impuissant. Mais cet amour défunt n’a rien d’éteint. Même si Maggie avoue désespérément que « Vivre avec celui qui m’aime est la pire solitude quand l’autre ne vous aime pas», elle veut encore espérer. Après tout ils sont encore insolemment beaux et pas encore fanés. Pas comme ses beaux-parents…

Leur première grande scène n’est autre qu’une partie de ping-pong acerbe où chacun se masquent derrière une forme de méchanceté. D’ailleurs le mensonge s’effondre vite. Après avoir rejeté les avances de Taylor, il succombe en cachette au désir de sentir sa nuisette. Mais la plus cruelle est la belle-sœur, Mae, une vraie peste qu’on n’aurait pas aimé avoir en copine de classe. Un vrai moulin à méchanceté.

La violence des dialogues permet au film, sans trop de mouvements, de créer un climat pesant. Ce film est comme un orage qui couve en permanence. Et on attend qu’il éclate. Et quand la pluie se déverse, c’est pour laver les péchés. Big Daddy transforme des aveux en tribunal familial où les trois personnages principaux, Newman, Taylor et lui, l’excellent Burl Ives, décident que la vérité aura raison de tout. Leur combat contre la dissimulation, leur volonté d’aller « au fond des choses » vont dissiper les malentendus et permettre au couple de renaître doucement.

Il y a deux scènes cruciales pour bien comprendre l’amertume qui déchire Taylor et Newman.

L’une se compose en plusieurs tableaux. C’est le premier vrai dialogue entre Brick et son père. Le père décide de partager un verre de whisky avec son fils, pour faciliter l’échange. De plans en plans, seuls ou à deux, on assiste à une chorégraphie où chacun s’approche et s’éloigne de l’autre jusqu’au moment où l’un boit en regardant le passé, et l’autre en regardant l’avenir. Parfait Janus…

L’autre scène montre le jeune couple sur le balcon, mal à l’aise de surprendre Big Daddy et Big Mamma avouer l’illusion de leur union. Clairement Taylor et Newman se voient finir comme eux, frustrés et distants, et le refusent inconsciemment. Car aucun couple n’est épargné par l’hypocrisie, l’aveuglement et les mensonges qui les rongent. Ils s’expriment à travers la cupidité, l’alcool, un Cancer. Mais seuls s’en sortiront ceux qui ne se mentiront pas.

« La dissimulation mène nos vies » et même si le cinéma est l’art de la dissimulation, ici La chatte sur un toit brûlant essaie de coller au plus près des tourments psychologiques qui brouillent les sentiments des uns pour les autres. Y compris entre adultes et enfants.

Enfin il faut parler de la filiation, a priori morale essentielle et fondamentale à Hollywood. Les enfants de Cooper et Mae sont des monstres sans cou, des singes, des surdosés en sucre détestables. Big Daddy ou Big Mamma ignorent sciemment Cooper ; quant à Brick, il accuse son père de ne jamais l’avoir aimé. Ce manque affectif remonte ainsi les générations jusqu’au père de Big Daddy, un clochard, ou à la pauvreté des parents de Maggie, ce qui les rapproche dès leur première scène. Quand il parle de son père, Big Daddy est ému en avouant qu’il avait été aimé. Mais travers les yeux de son fils, on découvre à quel point il n’avait pas aimé. Le scénario impose alors sa morale. L’argent ne fait pas le bonheur. A cette époque on croyait encore à de bien plus grandes valeurs.

Cette réalisation très sobre, un huis-clos théâtral où seul le cadrage met en scène, sans effet particulier, a énormément déplu à Tennessee Williams qui trouvait le film ringard comparé à la mise en scène d’Elia Kazan à Broadway. Pourtant, pour la première fois, afin de magnifier le regard violet de Taylor et celui très bleu de Newman, une adaptation de Williams fut filmée en couleurs. Peut-être que le dramaturge voyait trop les artifices du studio, comme lorsque Taylor, chat trempé sous la pluie, est, la scène suivante, complètement sèche et bien coiffée. Ou alors, il reprochait que le script ait gommé les références à l’homosexualité, présentes dans la pièce. Ironiquement, il était arrivé la même chose à l’adaptation du roman de Richard Brooks, The Brick Foxholes, quelques années auparavant, où la discrimination homosexuelle avait été remplacée par l’antisémitisme. Hollywood était moins courageux que Broadway. On devine juste que l’amitié de Brick avec Skipper était « vraie » et « profonde ».

« La vérité c’est renoncé à ses rêves et mourir inconnu ». Tout le contraire du cinéma.

Flux rss

Flux rss