C'est comme critique qu'il a fait ses premières armes. Son érudition et son acuité de jugement font référence. Cinéaste du théâtre des sentiments et de la morale, Eric Rohmer emprunte aux textes de Marivaux et de Musset leur causticité souvent cruelle qu'il mêle à un questionnement métaphysique. Ses Contes moraux et ses Comédies et proverbes épinglent les contradictions de ses héros et surtout de ses héroïnes post-adolescentes dans leur quête un peu narcissique de l'idéal amoureux. Oscillant entre un système parfois trop distant avec ses personnages et un sens aigu des tendances du comportement et des sentiments. Rohmer nous a livré régulièrement d'essentielles chroniques sur le libertinage d'aujourd'hui et l'éternelle difficulté d'aimer.

C'est comme critique qu'il a fait ses premières armes. Son érudition et son acuité de jugement font référence. Cinéaste du théâtre des sentiments et de la morale, Eric Rohmer emprunte aux textes de Marivaux et de Musset leur causticité souvent cruelle qu'il mêle à un questionnement métaphysique. Ses Contes moraux et ses Comédies et proverbes épinglent les contradictions de ses héros et surtout de ses héroïnes post-adolescentes dans leur quête un peu narcissique de l'idéal amoureux. Oscillant entre un système parfois trop distant avec ses personnages et un sens aigu des tendances du comportement et des sentiments. Rohmer nous a livré régulièrement d'essentielles chroniques sur le libertinage d'aujourd'hui et l'éternelle difficulté d'aimer.

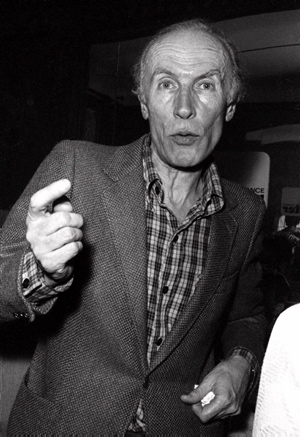

Réservé, secret, Jean-Marie Maurice Scherer a été professeur de lettres avant de se consacrer au cinéma. A partir de 1948, il écrit dans diverses revues dont Les Cahiers du Cinéma où il se lie avec les Jeunes-Turcs de la critique, les Truffaut, Godard et autres Chabrol. L'un d'eux, le romancier et bientôt scénariste Paul Gégauff le décrit avec humour: "Rohmer, c'est un honnête, un intègre, très prof". Rohmer a fait son apprentissage par des courts métrages amateur, en 16 mm muet, avant même d'écrire pour les Cahiers du cinéma. Certains de ces premiers essais n'ont apparemment jamais été répertoriés, et Journal d'un scélérat (1950), Bérénice (d'après Poe, 1954) et La Sonate à Kreutzer (d'après Tolstoï, 1956), sonorisés sur magnétophone, sont depuis longtemps invisibles.

En outre, il rate le départ de la "Nouvelle Vague": Le Signe du lion, avec Jess Hahn et Stéphane Audran, tourné en 1959 mais sorti en 1962, demeure confidentiel. Eric Rohmer doit attendre 1967 et le succès, public et critique, de La Collectionneuse pour connaître la notoriété de ses cadets. Devenu célèbre, il reste toujours aussi discret. A l'évidence, l'homme entend s'effacer derrière le cinéaste et laisser son oeuvre s'exprimer pour lui: "Au fond, je ne dis pas, je montre, je montre des gens qui agissent et qui parlent. C'est tout ce que je sais faire, mais là est mon vrai propos".

Contes moraux

Présenté au festival de Cannes en 1969, Ma nuit chez Maud, dont le premier titre était La Fille à bicyclette, est le quatrième des contes moraux réalisés par Eric Rohmer, et le troisième selon la numérotation que le cinéaste leur attribue. Jean-Louis Trintignant y est un ingénieur, catholique pratiquant, à la morale parfois ambiguë, nouvellement installé à Clermont-Ferrand. Un ami lui présente Maud, une jeune divorcée qui revendique sa liberté et qu'incarne Françoise Fabian. Au cours d'une discussion qui oppose évidemment leurs principes respectifs, Maud en arrive à accuser son interlocuteur d'être "un chrétien honteux, doublé d'un don Juan honteux". Cela n'entame absolument pas la fermeté ni la résolution du narrateur : il ne cède pas au charme de Maud et se décide même à aborder Françoise (Marie-Christine Barrault), la jeune fille qu'il s'est promis d'épouser.

"Tandis que le narrateur est à la recherche d'une femme, il en rencontre une autre qui accapare son attention jusqu'au moment où il retrouve la première". C'est ainsi que Rohmer résume le sujet de ses Contes moraux. Dans L'Amour l'après midi (1972), le narrateur, Frédéric/Bernard Verley, est plus que jamais amoureux de sa femme Hélène/Françoise Verley. Dans un contexte social et religieux où la monogamie est la règle, Frédéric se prétend comblé: "En étreignant Hélène, j'étreins toutes les femmes; je rêve que je les possède toutes". Et pourtant lorsqu'il retrouve Chloé, l'amie d'autrefois, il se prend à envisager "vivre deux vies en même temps" avec l'épouse et avec la maîtresse. "Je rêve d'une vie qui ne soit faite que de premières amours et d'amours durables; c'est dire que je veux l'impossible". Aussi Frédéric revient-il vers Hélène, au nom de principes moraux qui condamnent la polygamie. Et ainsi ont fait, avant lui, les personnages des Contes moraux. Heureux, sages ou résignés ?

Comédies et proverbes

"On continuera à parler beaucoup dans ces Comédies. On essaiera moins d'établir une attitude morale que des règles pratiques. On n'y débattra plus guère des fins, mais des moyens..." (E. Rohmer) De La Femme de l'aviateur (1981) à L'Amie de mon amie (1987), le cinéaste observe, avec l'apparent détachement du scientifique, les errances d'une jeunesse à la recherche de repères moraux sur une carte du Tendre dont la société a perdu la boussole. "Il ne faut pas chercher à connaître une époque par ce qu'on en dit. A mon avis, on la connaît d'autant plus si l'on s'attache au particulier et non au général. En prenant des gens qui vivent maintenant, ils sont forcément situés dans le présent, mais également dans l'éternité, dans l'immuable, parce qu'il y a des soucis qui ont toujours existé" (E. Rohmer)

Le rayon de la lune

De ces soucis, La Marquise d'O (1976) et Perceval le Gallois (1979) avaient dit la permanence, d'hier à aujourd'hui, au coeur du Moyen Age comme au début du XIXe siècle. Le prétexte en est "tout simplement cette chose totalement imprévisible qu'est l'amour" et dont "le feu doit prendre tout de suite, comme par surprise" (Marion/Arielle Dombasle, Pauline à la plage, 1983), ou se révéler "profond et durable parce que comme la vie [il] est dans le temps" (Pierre/Pascal Greggory, ibid) ; l'amour dans lequel entre "une part de volonté" (Sabine/Béatrice Romand, Le Beau mariage, 1982) alors que pour Louise et Rémi (Pascale Ogier et Tchéky Karyo), à l'inverse, il apparaît et disparaît Les Nuits de la pleine lune, (1984), comme si l'astre de la nuit était le seul maître du destin des hommes.

L'amour dont l'absence condamnerait Delphine (Marie Rivière) à la solitude si n'apparaissait à l'horizon de l'infini Le Rayon vert (1986), dont la fulgurante lumière impose le silence aux morales, aux certitudes, aux proverbes, à tous ces dérisoires remparts de mots qu'érige l'être humain pour se protéger de l'inconnu. Un silence semblable à celui de L'heure bleue qu'attendent la fille des champs et celle des villes (Joëlle Miquel et Jessica Forde, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, 1987), entre la nuit et l'aube, lorsque, dans la paix de la nature, tout paraît possible, même le bonheur.

C'est dans ces instants de plénitude et de beauté qu'Eric Rohmer s'est enfin révélé...

Flux rss

Flux rss