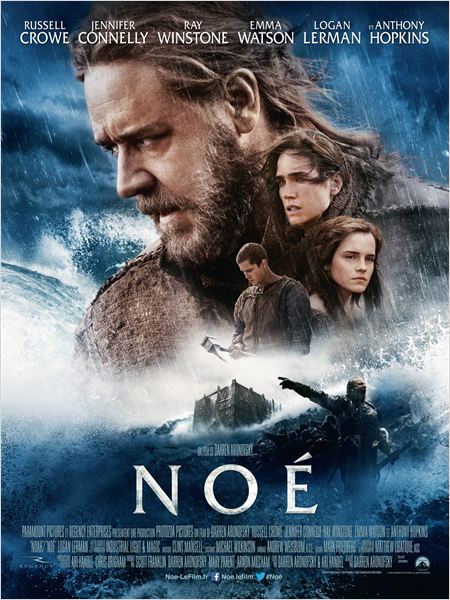

D'un point de vue cinématographique, le Noé de Darren Aronofsky nous a laissés au mieux perplexes, au pire assez excédés par la maladresse d'un scénario qui semble toujours rester au premier degré. Mais qu'en est-il du point de vue de la relecture contemporaine de ce grand mythe universel ? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé à Jesús Asurmendi, Bibliste, de nous livrer quelques clefs sur le récit initial, et sur le regard qu'il porte sur cette adaptation tonitruante.

D'un point de vue cinématographique, le Noé de Darren Aronofsky nous a laissés au mieux perplexes, au pire assez excédés par la maladresse d'un scénario qui semble toujours rester au premier degré. Mais qu'en est-il du point de vue de la relecture contemporaine de ce grand mythe universel ? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé à Jesús Asurmendi, Bibliste, de nous livrer quelques clefs sur le récit initial, et sur le regard qu'il porte sur cette adaptation tonitruante.

Ecran Noir : Quel regard portez-vous sur l'adaptation de l'histoire de Noé par Darren Aronofsky ?

Jesús Asurmendi : Le problème de fond, c'est qu'il s'agit d'un récit mythique. Il est très difficile de transcrire ce genre de récit en langage cinématographique. Il y a un piège énorme, c'est que les mythes sont des récits. Mais qui dit "récit" ne dit pas du tout "histoire". Or, nous, quand nous entendons "récit", nous pensons "histoire". Une sorte de compte-rendu de ce qui s'est passé. Des faits. Or le récit mythique, ce n'est pas du tout ça : c'est dire quelque chose dont on ne connait pas les raisons ni le pourquoi, et le dire sous forme non-rationnelle, parce qu'on n'a pas de réponse rationnelle. Toutes les grandes questions sont traitées par des mythes. Par exemple la mort. Il y a de supers récits sur la mort et sur le fait que l'homme n'a pas l'immortalité. Et dans ces mythes interviennent toujours des hommes et des Dieux. Là, c'est exactement le cas. Et curieusement, dans l'Antiquité, le mythe le plus répandu est celui du déluge, jusque dans les civilisations les plus "primitives". Plus que la création ! C'est assez surprenant, quand même. Donc pour un cinéaste, retranscrire en langage cinématographique ce genre de récit, cela implique déjà qu'il comprenne ce qu'est un mythe. Quels sont les moyens mis en œuvre pour dire ce qui est dit. Et ensuite les transcrire dans une forme cinématographique.

EN : On a l'impression que Darren Aronofsky n'y est pas du tout parvenu avec Noé...

JA : Ce qu'il a fait, c'est prendre le texte de la Bible agrémenté de textes apocalyptiques, et l'adapter de manière linéaire et littérale, sans aucune analyse, sans aucune posture qui lui aurait permis un traitement autre que linéaire. Mais je reconnais que ce n'est pas simple. D'autant que le réalisateur ne met pas en langage cinématographique un texte précis. Pour cela, il aurait fallu qu'il lise le texte en tant que tel et qu'il en traduise à sa manière la substantifique moelle. Mais il a ses propres idées de départ. Il se sert du récit de ceci et de cela pour faire quelque chose qui, dans sa tête même, n'est pas trop construit. En tout cas j'ai cette impression. On peut résumer le film à "ça ne fera pas de mal, ça ne fera pas de bien". Ca ne sert pas à grand chose...

EN : Le personnage de Noé tel qu'il est montré dans le film n'a rien à voir avec celui de l'Ancien testament. C'est quasiment un intégriste qui pense savoir ce que Dieu veut, mieux que Dieu lui-même...

JA : Exactement ! Il en fait quelqu'un qui fait sienne cette cause, interprétée à sa façon. Dans le texte, on lui dit de faire ceci, cela, il le fait, point à la ligne. Il est sous-entendu que Dieu est suffisamment fort pour en finir avec tout le monde s'il le veut. S'il laisse quand même ça, cette arche, c'est en vue d'un après, d'un recommencement. Alors le cinéaste en fait effectivement autre chose... mais sinon ça n'aurait pas duré deux heures et quart ! Bien sûr, c'est une trahison du texte. Il est écrit que les trois fils de Noé ont des femmes. Ils ne jouent aucun rôle, si ce n'est qu'ils seront le point de départ de la suite. D'ailleurs, en dehors de ce texte, dans l'Ancien testament, Noé n'est cité que deux fois. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas "Monsieur Noé", c'est une figure. Les mythes ne disent pas ce qui se passe un jour, mais ce qui se passe tout le temps. Ce n'est pas une histoire, c'est un paradigme.

Flux rss

Flux rss