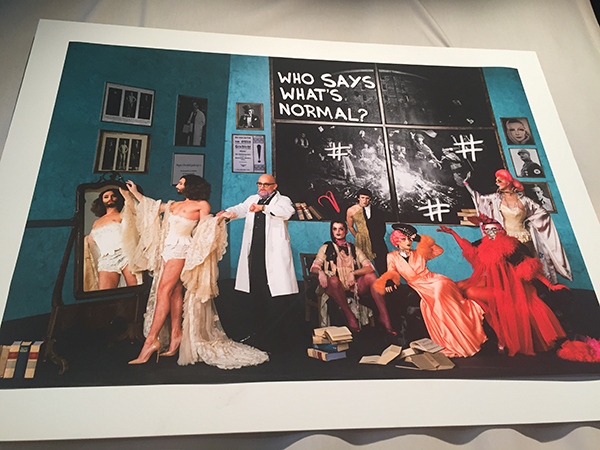

Le vendredi c'est Teddy à la Berlinale. Le Festival de Berlin est un senior plus ou moins vaillant de 67 ans. Un bon retraité allemand, daddy sur les bords. Les Teddy sont insolents de jeunesse du haut de leurs 31 ans d'existence, prêts à faire la fête toute la nuit sur des musiques tendances, ou s'amuser sur un France Gall des sixties, ou attendre Conchita sur scène. Au milieu d'élus politiques et de cinéastes et comédiens des différentes sélections, des "créatures" sublimes égayent la foule avec leurs perruques démesurées, leurs robes de princesse ou leurs tenues d'Halloween. Tout est normal. L'esprit de Cabaret sera le fil conducteur de cette cérémonie, qui n'est pas une remise de prix comme les autres.

Après tout on n'y remet que six prix en deux heures (très "timées"), si on compte le Teddy d'honneur pour la cinéaste Monika Treut, ouvertement féministe, lesbienne et femme cinéaste. Le show est aussi important. Tout, ou presque, en anglais. Mais attention, les prix LGBT n'ont rien d'un palmarès underground dépravé. "No sex tonight" (ou alors après la soirée dansante, dans les bars et boîtes de Berlin). "C'est presque tendance d'être homosexuel à Berlin" clame le Maître de Cérémonie. On veut bien le croire tant le nombre d'hétérosexuels dans la grande salles de la Haus der Berliner Festpiele, au cœur de Berlin Ouest, est faible. Les compteurs des applications de rencontre ont du exploser en géocalisant des centaines de LGBT à moins de 20 mètres. Mais ici, on n'a pas l'oeil rivé sur son téléphone. Habillés pour l'occasion ou casual, les invités sont de nature bienveillante, se mélangeant sans préjugés.

Après tout on n'y remet que six prix en deux heures (très "timées"), si on compte le Teddy d'honneur pour la cinéaste Monika Treut, ouvertement féministe, lesbienne et femme cinéaste. Le show est aussi important. Tout, ou presque, en anglais. Mais attention, les prix LGBT n'ont rien d'un palmarès underground dépravé. "No sex tonight" (ou alors après la soirée dansante, dans les bars et boîtes de Berlin). "C'est presque tendance d'être homosexuel à Berlin" clame le Maître de Cérémonie. On veut bien le croire tant le nombre d'hétérosexuels dans la grande salles de la Haus der Berliner Festpiele, au cœur de Berlin Ouest, est faible. Les compteurs des applications de rencontre ont du exploser en géocalisant des centaines de LGBT à moins de 20 mètres. Mais ici, on n'a pas l'oeil rivé sur son téléphone. Habillés pour l'occasion ou casual, les invités sont de nature bienveillante, se mélangeant sans préjugés.

"Il y a plus d'énergie à vouloir nous rendre inégaux qu'à chercher à nous rendre égaux" - Wieland Speck, directeur de la section Panorama de la Berlinale

Ainsi, on passe de Zazie de Paris à un acrobate aux allures de jeune prince (torse nu), du ministre de la justice de Berlin interrogé par un présentateur télévisé qui aurait pu être dans une vidéo Bel-Ami à deux membres du jury, l'un originaire du Pakistan, l'autre de Turquie, rappelant les difficiles conditions de création, de liberté dans leurs pays (avec, notamment, un appel vibrant de tous les cinéastes turcs sélectionnés à Berlin pour que le Président Erdogan cesse sa politique liberticide). C'est ça les Teddy: un moment d'expression libre où on chante une ode à Marlène Dietrich, disparue il y a 25 ans, et on se prend un très beau discours d'une grande figure politique nationale qui égraine 24 crimes homophobes (comme 24 images par seconde) sur la planète l'an dernier. Un mix entre des fantasques frasques artistiques et des revendications sur le mariage pour tous (l'Allemagne est le dernier grand pays européen qui maintient les gays et lesbiennes dans l'inégalité des droits) et la reconnaissance et réhabilitation des victimes du Paragraphe 175, qui criminalisait l'homosexualité masculine, de 1871 à 1994 (quand même) et a permis aux Nazis de déporter 50 000 personnes.

Bon, évidemment, entre l'apéro avant, les cocktails après, entre une séance de maquillage by L'Oréal Paris (et une Tour Eiffel dorée en porte-clés comme cadeau) et l'organisation précise et parfaite, les Teddy sont avant tout l'occasion de décerner des récompenses. 6 prix ont ponctué la soirée.

Un palmarès où la transsexualité est reine

Le prix du public, appelé Harvey en hommage à Harvey Milk, a distingué le film britannique de Francis Lee, God's Own Country, qui dépeint une relation père-fils dans un milieu rural. Le fils endure sa routine et ne parvient à s'échapper d'elle que par des relations d'un soir avec des hommes et l'alcool qu'il boit au pub du coin. Le film a été présenté à Sundance le mois dernier.

Le Teddy du meilleur court-métrage est revenu à Min homosister (My Gay Sister) de la suédoise Lia Hietala, qui raconte l'histoire d'un jeune couple de lesbiennes à travers les yeux de la petite sœur de l'une d'entre elles.

Le Teddy du meilleur documentaire a été remis à Hui-chen Huang pour son film Ri Chang Dui Ha (Small Talk), portrait de Anu, garçon manqué depuis toujours, épouse et mère de deux enfants avant de tout plaquer et de se mettre en couple avec des femmes. C'est l'histoire vraie de la mère de la réalisatrice, qui a rappelé avec fierté, que Taïwan était depuis l'an dernier le premier pays asiatique à reconnaître l'union entre deux personnes de même sexe.

L'identité sexuelle a d'ailleurs fait l'unanimité dans ce palmarès. On devrait même parler de changement de sexe. Le jury, composé de directeurs de festivals internationaux qui font vivre les films LGBT de l'Ouganda au Japon en passant par la Turquie et la Macédoine, a récompensé deux films dont les héroïnes sont des transsexuels.

L'identité sexuelle a d'ailleurs fait l'unanimité dans ce palmarès. On devrait même parler de changement de sexe. Le jury, composé de directeurs de festivals internationaux qui font vivre les films LGBT de l'Ouganda au Japon en passant par la Turquie et la Macédoine, a récompensé deux films dont les héroïnes sont des transsexuels.

Ainsi le Prix spécial du jury a honoré le film de la japonaise Naoko Ogigami, Karera Ga Honki De Amu Toki Wa (Close-Knit), superbe mélo magnifiquement écrit, sensible et subtil, où une gamine abandonnée par sa mère incapable de gérer sa vie de femme et son rôle maternel, se réfugie chez son jeune oncle, qui vit avec un homme en phase de changement de sexe. Dans un Japon très conservateur, des mots mêmes de la cinéaste, le film apparaît comme un hymne à la tolérance et montre qu'une bonne mère est avant tout une personne responsable et affectueuse, même si celle-ci a un pénis sous la culotte et de sacrés bonnets pour maintenir des nouveaux seins.

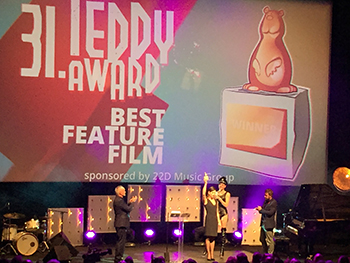

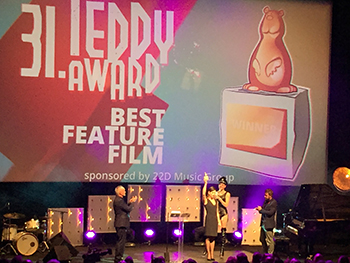

Le Teddy Award a sacré le film en compétition de Sebastian Lelio, Una mujer fantastica. L'actrice Daniela Vega est venue elle-même chercher le petit ours (costaud). Elle incarne Marina, une jeune chanteuse transsexuelle, qui vient de perdre son compagnon. La famille de celui-ci entend la tenir à distance des funérailles et supprimer au plus vite tout ce qui avait pu les relier. Mais elle se bat pour obtenir son droit le plus élémentaire: dire adieu au défunt et pouvoir faire son travail de deuil. "La transphobie est ici terriblement palpable et banale, d'une facilité déconcertante, puisqu'elle s'adresse à un individu considéré comme fantomatique et sans consistance, puisque sans étiquette" écrivions-nous en début de festival. "Un film indispensable qui fait acte de pédagogie tout en racontant l'histoire éminemment universelle d'un combat pour le droit à l'égalité."

Le Teddy Award a sacré le film en compétition de Sebastian Lelio, Una mujer fantastica. L'actrice Daniela Vega est venue elle-même chercher le petit ours (costaud). Elle incarne Marina, une jeune chanteuse transsexuelle, qui vient de perdre son compagnon. La famille de celui-ci entend la tenir à distance des funérailles et supprimer au plus vite tout ce qui avait pu les relier. Mais elle se bat pour obtenir son droit le plus élémentaire: dire adieu au défunt et pouvoir faire son travail de deuil. "La transphobie est ici terriblement palpable et banale, d'une facilité déconcertante, puisqu'elle s'adresse à un individu considéré comme fantomatique et sans consistance, puisque sans étiquette" écrivions-nous en début de festival. "Un film indispensable qui fait acte de pédagogie tout en racontant l'histoire éminemment universelle d'un combat pour le droit à l'égalité."

Ces deux prix montrent que le combat n'est pas terminé. Que les droits acquis ne sont pas garantis. Il y a encore des luttes à mener. La cérémonie des Teddy se termine alors avec le "Freedom" du récemment disparu George Michael. Liberté, c'est bien le maître mot de cette soirée.

Le critique et documentariste Richard Schickel est mort à l'âge de 84 ans le 18 février à Los Angeles. Né en 1933 à Milwaukee, cet historien du cinéma avait débuté comme critique dans les années 1960, notamment pour Time, Life et le Los Angeles Times.

Le critique et documentariste Richard Schickel est mort à l'âge de 84 ans le 18 février à Los Angeles. Né en 1933 à Milwaukee, cet historien du cinéma avait débuté comme critique dans les années 1960, notamment pour Time, Life et le Los Angeles Times.

Flux rss

Flux rss