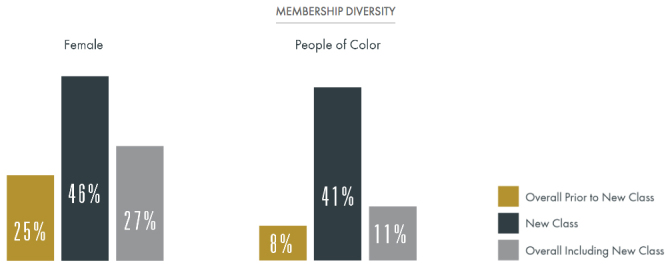

La place des femmes réalisatrices est devenu un enjeu dans les festivals et plus généralement le cinéma depuis quelques années : le nombre de réalisatrices présentes en compétition à Cannes ou à Venise varie souvent entre 0 et 2 sur pour une vingtaines de films réalisés par des hommes, le nombre de femmes qui ont pouvoir de vote aux Césars est proche de 35%... La place des femmes (par rapport aux hommes mais aussi à la religion ou à la politique ou aux traditions) est depuis longtemps interrogées dans des films, et depuis longtemps dans le cinéma asiatique.

Le 26e Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul présente dans les deux sections de films en compétition (fictions et documentaires) une parité femmes/hommes en réalisation, mais aussi dans la composition des membres des différents membres de jury : de plus le jury de la Critique, le jury Netpac, le jury Inalco, le jury Jeunesse ont tous une femme présidente. Le FICA de Vesoul est l'un des rares festivals où la parité est naturelle depuis déjà plusieurs années (même pour les chauffeurs où pour les opérations de sous-titrage), tout en affirmant que le critère de sélection des films est d'abord le talent, le coup de cœur, et aussi la recherche de films qui n'ont pas encore de distributeurs en France pour justement y remédier.

Hava, Maryam, Ayesha, de la réalisatrice Sahraa Karimi :

La gageure du film est de raconter l’Afghanistan sans rapport avec les guerres incessantes (ce qui est le premier cliché de ce pays) en faisant le portrait de trois femmes différentes face à leurgrossesse : grossesse qui devient impossible au regards des traditions patriarcales et religieuses du pays, alors que l’avortement est officiellement interdit…

Les afghans ne sont pas du tout familier de ce genre d’histoire intime et personnelle du point de vue féminin : une femme ou jeune-femme pour avoir de la considération et être respectée se doit de devenir enceinte dans le cadre du mariage, la maternité est presque comme une obligation. Un mariage arrangé contraint une adolescente de trouver le moyen d’avorter et de faire réparer son hymen. A l'inverse, une procédure de divorce avec un mari notoirement infidèle lui permet quand même de décider du destin d'un bébé pas encore né de son ex-femme. Le film montre justement trois femmes qui voudront mettre un terme à leur grossesse, dans des situations où le poids des traditions devient impossible.

C’est aussi un des films forts de la compétition pour un Cyclo d’or.

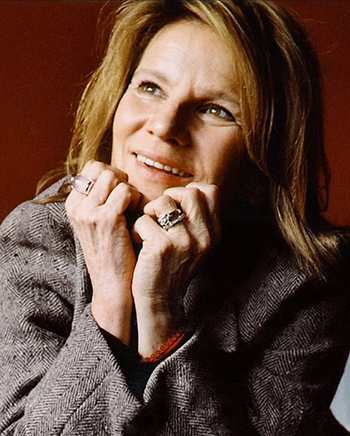

Le procès de Viviane Amsalem, de la réalisatrice Ronit Elkabetz :

Cette année Vesoul rend hommage à l’actrice Ronit Elkabetz, disparue en 2016, devenue au fil de sa filmographie une figure du militantisme féministe israélien. Elle est passé à l’écriture et à la réalisation avec trois films, comme une trilogie qui bouscule les traditions de son pays. Le procès de Viviane Amsalem dénonce le fonctionnement d’un tribunal rabbinique. Une femme demande le divorce mais le mari refuse d'y consentir. Pendant plusieurs années d’audiences espacées de plusieurs mois, la décision est toujours reportée sans accorder ce divorce tant souhaité : la femme serait comme une "propriété" de son mari et le foyer serait à préserver à tout prix même contre son avis…

Le dispositif est simple et efficace: presque tout se passe dans le huis-clos d’un tribunal, où les deux époux (et des témoins) font face à trois dignitaires religieux qui semblent toujours donné raison au mari (même quand il refuse de venir). On en arrive à des situations ubuesques où bien que s’étant installée ailleurs depuis plusieurs mois, il est demandée à cette femme de revenir vivre chez son mari pour qu'elle change d’avis sur sa demande de divorce… A la fois férocement drôle et subtilement dénonciateur, le film est un réquisitoire contre les lois décidées par les hommes en faveur des hommes.

Le Héros (Nayak), du réalisateur Satyajit Ray :

Le FICA de Vesoul est l'endroit où il est possible de (re)découvrir sur un grand écran de cinéma des films de patrimoine méconnus ou pour certains jamais distribués : par exemple cette année Conte des chrysanthèmes tardifs du japonais Mizoguchi Kenji (1939), Pirosmani du géorgien Gueorgui Chenguela (1969), ou Le Héros de l'indien Satyajit Ray (1966).

L'influence de l'immense Satyajit Ray (qui en plus de la mise en scène était souvent scénariste, cadreur, et compositeur de musique) va jusqu'à inciter Wes Anderson à lui rendre hommage à travers A bord du Darjeeling Limited avec trois frères en voyage dans un train en Inde... Le Héros raconte justement le voyage d'une star de cinéma en train, en direction Delhi, où il doit recevoir un prix pour sa carrière alors que son nouveau film ne démarre pas avec un succès aussi haut que ses précédents, et qu'en plus des journaux racontent qu'il a été mêlé à une bagarre... En apparence le héros du film est justement cet acteur - héros de cinéma, mais le film raconte ses différentes interactions avec les autres voyageurs des compartiments voisins.

En général le comportement des hommes n'est pas glorieux, tandis que justement celui des femmes est plutôt positivement mis en lumière. Un voyageur, publicitaire de son métier, compte sur les charmes de son épouse pour séduire un entrepreneur et signer un contrat… Le premier personnage féminin est celui d'une jeune femme qui rédige un magazine féministe sérieux qui ne s'intéresse guère aux rumeurs. Elle ne se laisse pas éblouir par cet acteur populaire, et même elle va l'aider à se confier sur ses angoisses intimes liées à son statut de célébrité. Durant ce voyage en train le grand acteur va être dérouté puis séduit par les convictions modernistes de cette jeune femme pas comme les autres. Il s'agit de l'actrice indienne Sharmila Tagore, qui fût membre du jury du Festival de Cannes en 2009.

Flux rss

Flux rss