Posté par vincy, le 8 décembre 2009

L'histoire : Le Dr Düsseledorf apprend aux parents d'oscar que leur enfant n'a pas supporté le dernier traitement médical contre sa maladie. Il n'en a plus que pour douze jours à vivre. Oscar entend malgré lui la conversation et se réfugie dans un mutisme. Mais il se souvient d'une femme, Rose, fantasque, le langage cru, assez drôle, ne le jugeant pas sur son état, l'ayant traité comme un gamin normal. La livreuse de pizza. Il la réclame, en fait une condition sie qua non pour passer ses derniers jours. Dans un premier temps Rose refuse de jouer les assistantes sociales. Mais le Dr Düsseldorf, avec quelques arguments économiques, parvient à la convaincre. Surtout elle se prend d'affection pour Oscar.

Notre avis : Après Odette Toulemonde, Eric-Emmanuel Schmitt continue de flirter avec le cinéma sentimentaliste, celui où la griserie doit absolument l’emporter sur les idées grises. Oscar et la Dame Rose ne parvient pas à maintenir notre intérêt sur toute sa longue, noyé dans des digressions inutiles, distrait par des séquences trop faciles, désarticulé par des confrontations maladroites.

Bien sûr le réalisateur peut compter sur l’abattage de son actrice principale, Michèle Laroque, qui fait du Michèle Laroque, à la fois cassante et émouvante, entre bonnes vacheries et larmes salées. De même Amir, alias Oscar, est judicieusement choisi. D’ailleurs le casting relève d’une certaine classe. Amira Casar en infirmière pas sympa, Max Von Sydow en docteur compatissant, Mylène Demongeot en mère un peu folle, … rien de honteux.

Pour certains, ce genre de navet grand public, entre mièvrerie digne d’un passage lors du Téléthon et couple impossible qui ravira les producteurs hollywoodiens pour un éventuel remake, ce genre de série B donc sera peut-être un peu honteux comparé à leur filmographie.

Le film, cependant, a quelques qualités. Il aurait mérité d’être davantage resserré, plus percutant que narratif. Le compte à rebours devient ainsi lancinant et longuet au fil des jours. La répétition étire le temps. De même la vie de la Dame Rose n’est pas palpitante, trop clichée ou trop superficielle, peu importe, elle n’apporte rien hormis une rupture rythmique. En revanche dès que le film se consacre (se concentre) sur l’enfant et sa bonne fée, les envies de l’un et les fables de l’autre, alors, sans parler de magie, la chimie cinématographique opère et révèle, par intermittence, le formidable film fantastique que cela aurait pu être.

Tags liés à cet article: adaptation, amira casar, benoit briere, critique, eric-emmanuel schmitt, jerome kircher, max von sydow, michele laroque, mylene demongeot, oscar et la dame rose, thierry neuvic.

Publié dans Le blog |

Posté par kristofy, le 8 décembre 2009

"- J'ai essayé de trouver ma place dans le monde."

L’histoire : Un petit garçon comme les autres va devenir différent : il découvre qu'il peut voler et qu’il possède d’autres pouvoirs, qu'il est un robot créé par un scientifique qui voulait se consoler de son fils disparu. Le monde d'Astro Boy est celui de Metro City : un îlot futuriste en hauteur par rapport au reste du monde, une gigantesque ville moderne et robotisée. Les humains se font aider d’une multitude de robots dans la vie quotidienne. Mais Astro Boy n'est pas un robot comme les autres : il fonctionne avec le seul et très précieux échantillon de pure énergie bleueque convoite un politicien prêt à tout pour s’en emparer à des fins militaires. Astro Boy va alors trouver un refuge dans le monde de la surface d’en dessous. Il fait la connaissance d’autres robots au rebut qui eux veulent s’affranchir de l’esclavage des humains et devient, simultanément, ami avec une bande de gamins qui le prennent pour un petit garçon normal. Son dilemme ne fait que commencer...

Notre avis : Astro Boy est un film d’animation du studio Imagi qui se voudrait dans la lignée des dessins-animés livrés par les studios Pixar ou Dreamworks. Pour la version internationale c’est un casting prestigieux qui a été réunit pour faire le doublage des voix, on y entend le jeune Freddie Highmore (déjà Arthur chez les Minimoys de Luc Besson) entouré de Nicolas Cage, Charlize Theron, Bill Nighty, Kristen Bell et Eugene Levy. On y trouve son lot de bons sentiments (se découvrir des amis, avouer un secret, sauver le monde), une petite dose d’humour (à chaque fois apportée par des robots d’ailleurs, pas par les humains) et de nombreuses scènes spectaculaires (poursuites dans les airs, combats de robots). Alors qu’est ce qui distingue Astro Boy d’un autre film d’animation ? Et bien c’est le personnage d'Astro Boy, particulièrement bien réussi avec sa bouille irrésistible et son conflit intérieur qui le rend si attachant.

Cette nouvelle version animée, modeste et sans esbrouffe, parvient à faire vivre sur grand écran le célèbre personnage du manga sans trop le trahir. Il faut rappeler qu'Astro Boy est d’abord un héros japonais dessiné par Osamu Tezuka, qui a donné ses lettres de noblesse au manga comme art littéraire. Astro Boy le petit robot est publié au début des années 50 et dès 1963 il est déjà adapté en série animé pour la télévision avant de faire ses premiers pas (discrets) au cinéma. Ce nouveau film respecte plutôt bien la genèse d'Astro (un robot à l’image d’un fils mort accidentellement, qui sera ensuite rejeté par son père) mais il met de côté son mentor et ses amis pour développer une aventure un peu différente.

Ce Pinocchio des temps modernes est destiné aux publics les plus jeunes, mêlant sans trop de maladresse le distrayant et l'intelligent.

Tags liés à cet article: 3D, animation, Astro Boy, charlize theron, critique, dessin animé, freddie highmore, manga, nicolas cage, Osamu Tezuka.

Publié dans Critiques, Films |

Posté par Benjamin, le 8 décembre 2009

A Poitiers, le festival est définitivement lancé. Le jury, composé entre autre de Nassim Amaouche (réalisateur d'Adieu Gary, Grand Prix de la Semaine de la Critique au dernier festival de Cannes) et de Claire Burger (primée l'an dernier aux Rencontres Henri Langlois pour Forbach) est arrivé le mardi 8 décembre, venant remplir davantage les salles du TAP de Poitiers.

A Poitiers, le festival est définitivement lancé. Le jury, composé entre autre de Nassim Amaouche (réalisateur d'Adieu Gary, Grand Prix de la Semaine de la Critique au dernier festival de Cannes) et de Claire Burger (primée l'an dernier aux Rencontres Henri Langlois pour Forbach) est arrivé le mardi 8 décembre, venant remplir davantage les salles du TAP de Poitiers.

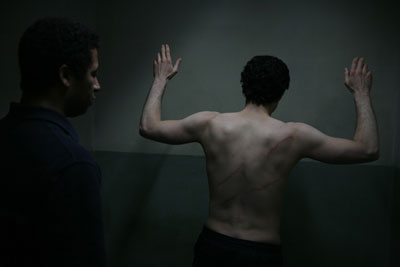

Et en ce mardi 8 décembre, les femmes ont souffert en compétition aux 32ème Rencontres Henri Langlois. Du sang a coulé, des cris ont été poussés mais la joie est arrivée au final. Tout est bien qui finit bien donc pour ces deux films : le premier est mexicain et a pour titre Roma, réalisé par Elisa Miller et le second, Janna & Liv, réalisé par Thérèse Ahlbeck est suédois. Deux films qui n'ont pas laissé le public poitevin indifférent (surtout Janna & Liv) et qui abordent, chacun à leur façon, la femme, mais la femme en tant qu'être délaissé, souffrant physiquement et moralement.

Roma montre une jeune immigrée qui descend d'un train de marchandises et vient se cacher dans les locaux d'une entreprise. Sale, affamée, on la découvre dans son intimité: lorsqu'elle va aux toilettes ou qu'elle prend sa douche, nue bien évidemment. La caméra de la réalisatrice s'attarde sur sa culotte, rouge de sang et sur ses jambes qu'elle nettoie de ses problèmes menstruels. Là encore, il y a un rapport direct au corps de cette jeune femme qui, contrainte à l'exil, à la clandestinité, à l'abandon, ne peut vivre sa féminité décemment. Le sang de ses menstruations coule sur elle et elle doit attendre la main tendue d'un inconnu pour enfin se sentir mieux dans son corps. Après avoir récupérée se dignité de femme, elle peut alors reprendre sa route de vagabonde.

Dans Janna & Liv, c'est la maternité qui est traitée. Une maternité vécue par deux femmes, Janna et Liv, que tout oppose excepté leur grossesse bien avancée. L'une est craintive et ne veut accoucher sans la présence de son mari, l'autre vit chaque instant avec tonus et ne s'inquiète guère de l'arrivée de son bébé. L'une se laisse déborder par la situation, l'autre en contrôle chaque élément... mais en façade seulement. Car le film dévoile rapidement deux femmes seules, abandonnées par la présence masculine et qui doivent assumer sans aucune aide ce ventre rond. Et, encore une fois, cet abandon, ce délaissement, cette souffrance intérieure ressurgit de façon violente sur le physique: la difficulté de se mouvoir à cause de la grossesse mais surtout dans un premier temps, le sang (de nouveau !) qui s'écoule entre les jambes de Liv et qui la paralyse. S'en suit l'accouchement douloureux, très douloureux. Filmé de façon magistral, le spectateur accompagne dans cette épreuve ces femmes courageuses qui se battent littéralement pour mettre au monde deux petits êtres.

Janna & Liv, tout en s'inscrivant dans ce thème de la solitude qui parcours le festival, fait du bien et retient notre attention.

Tags liés à cet article: claire burger, elisa miller, festival, janna et liv, nassim amaouche, Poitiers, rencontres internationales Henri Langlois, roma, therese ahlbeck.

Publié dans Courts métrages, Critiques, Festivals, Films, Le blog, Poitiers |

Posté par vincy, le 7 décembre 2009

De quels prophètes accouchent les prisons ? Film de genre en soi, le film « incarcéré » a donné quelques grandes œuvres au cinéma. Huis-clos au destin souvent fatal. Le journaliste russe d’Expert profite de la sortie du film de Jacques Audiard, Un prophète, dans son pays pour tisser un intéressant parallèle entre la prison française, très fictive pourtant, et l’histoire communiste de la Russie, alors territoire enfermé dans ses barbelés. L’éloge de ce Rastignac sans caractère et adaptable à toutes les situations semble avoir séduit le monde entier : Grand prix du jury à Cannes, meilleur film au Festival de Londres, meilleur film étranger selon le Bureau national des critiques américains, six fois cités aux European Film Awards, nommé aux Independant Spirit Awards dans la catégorie meilleur film étranger, le film fait figure de favori aux prochains César (trois de ses acteurs sont sélectionnables dans la catégorie meilleur espoir masculin) et de sérieux candidat pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Un an après l’emballement pour la vision désenchantée du collège dans Entre les murs, le cinéma français propose une observation lyrique de la prison. Courrier International, dans son n°996 du 3 décembre, fait un tour du monde des cellules à barreaux. Et si le journaliste se désole que le cinéma russe (dont la production va assez mal ces temps-ci) ne s’y intéresse pas, le cinéma mondial est riche en films, souvent critiques sur les conditions (in)humaines ou historiques, traitant du sujet. On se souvient récemment d’Hunger en Irlande du Nord, de Buenos Aires 1977 ou encore de Leonera en Argentine, de Carandiru au Brésil, ...

Hollywood n’a pas été avare : des films comme The Shawshank redemption (ou du même réalisateur La ligne verte), Papillon, La grande évasion, Midnight Express, L’évadé d ‘Alcatraz… montrent l’étendue des possibilités scénaristiques. Sans compter les séquences « en prison » des thrillers. De Soderbergh à Scorsese, tous les cinéastes y passent.

Du coup, comme le souligne le Changjiang Shangbao, dans le même numéro de Courrier International, ils ne sont pas censurés, car ils reflètent une vérité. Aussi l'article se plaint quand il invoque que le thème est « ignoré par le cinéma chinois ». Le cinéma officiel, en effet, ne veut pas regarder cette face la plus sombre du régime communiste. Pourtant, comme il le mentionne, il y a matière à inspiration avec tous les faits divers chinois qui meublent les colonnes des journaux. Bien sûr le cinéma indépendant a flirté avec. Il suffit de (re)voir Train de nuit, de Diao Yinan, où l’on assiste à des exécutions de femmes condamnées. L’article d’An Ping rappelle quand même qu’une version chinoise de Vol au-dessus d’un nid de coucou a pu être produite cette année. L’internement psychiatrique semble une voie « politiquement acceptable » par le régime pour un film.

Reste que ce genre si particulier, avec ses codes et ses contraintes, empêche parfois de se libérer de quelques clichés ou détours obligatoires. C’est sans doute pour ça que ce Prophète d’Audiard a su plaire : il est davantage du cinéma que du documentaire, bien plus proche du thriller initiatique que du western moraliste.

La prison reste un décor fascinant pour le cinéma, sans doute parce qu’elle révèle toutes les contradictions d’une civilisation qui se dit démocratique, civilisée, tolérante, alors qu’elle garde au fond d‘elle de violents démons et de noirs desseins.

Tags liés à cet article: cannes, césar, cinéma chinois, Courrier International, oscar, prison, Prix, un prophete.

Publié dans Actualité, société, Courrier International, Prix |

Posté par vincy, le 6 décembre 2009

Uma Thurman chez Givenchy, Jude Law chez Dior ou Vincent Cassel chez Yves Saint-Laurent : c'est assez classique de voir une star de cinéma devenir le promoteur d'un parfum. L'Oréal et autres faiseurs de cosmétiques se payent même le luxe d'un casting mondialisé.

Lancôme, filiale de l'Oréal d'ailleurs, a souvent utilisé ce procédé pour lancer des lignes de produits de beauté (on se souvient tous d'Isabella Rossellini vantant le charme sucré de Trésor). Lancôme exploite actuellement les visages de Kate Winslet, Anne Hathaway, Juliette Binoche et Clive Owen.

Désormais, elle s'offre (our un prix confidentiel mais certainement très élevé) Julia Roberts comme ambassadrice "globale" de l'ensemble de la maison, c'est-à-dire de toute les marques. Roberts, qui sera hiérachiquement au dessus de tous les autres, agira comme un porte-parole du groupe.

Les qualificatifs employés par la société sont évidemment des superlatifs : "femme emblématique de son temps", talent exceptionnel et convictions bien trempées", "sublime". Et riche : elle gagne entre 10 et 13 millions d'euros par films.

On ignore pour l'instant comment sera traduit ce nouveau "poste" et la durée du contrat. En attendant on retrouvera Julia Roberts sur les grands écrans dans Valentine's Day, prévu dans toutes les salles en février prochain.

Tags liés à cet article: anne hathaway, Clive Owen, jude law, julia roberts, juliette binoche, kate winslet, l'oreal, lancome, Marketing, publicité, uma thurman, valentine's day, vincent cassel.

Publié dans Business, Marketing, Personnalités, célébrités, stars |

Posté par MpM, le 5 décembre 2009

Pré-programme plus qu'alléchant pour le Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul 2010 qui mettra l'accent sur l'Iran, la Turquie, Taïwan et le Vietnam.

Pré-programme plus qu'alléchant pour le Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul 2010 qui mettra l'accent sur l'Iran, la Turquie, Taïwan et le Vietnam.

Un cyclo d'honneur sera en effet remis au réalisateur iranien Jafar Panahi ainsi qu'à l'actrice iranienne Fatemeh Motamed-Arya pour leur "engagement talentueux au service de la liberté" tandis qu'un hommage sera rendu au réalisateur Ömer Kavur, chef de file de la nouvelle vague turque.

Un "regard sur le cinéma taïwanais" permettra aux festivaliers de découvrir la cinématographie propre à l'île de Taïwan, dont l'histoire et la culture a donné naissance à de grands réalisateurs comme Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang ou Tsai Ming-liang. En plus de ces maîtres incontestés, d'autres cinéastes plus confidentiels seront mis en lumière, afin de couvrir les différentes périodes du pays.

Par ailleurs, le réalisateur Wan Jen, co-fondateur de la nouvelle vague taïwanaise, sera présent en tant que membre du jury de la compétition long métrage de fiction.

Enfin, comme chaque année, d'autres sections thématiques viendront compléter la programmation parmi lesquelles la sélection "Francophonie d'Asie" qui se concentre sur les documentaristes indépendants vietnamiens, le "regard de l'occidental sur l'Asie" articulé autour de "l'homme et la nature" et la soirée "Japanimation" réservée aux amateurs d'animés.

Avec un tel programme, les organisateurs, dont le slogan est cette année "piquer la curiosité du plus grand nombre, pour votre plus grand plaisir, et en mettant la qualité à la portée de tous", devraient confirmer le succès de la 15e édition qui avait attiré plus de 26 000 spectateurs en une semaine.

Tags liés à cet article: asie, fatemeh motamed arya, festival, festival des cinemas d'asie, Iran, Jafar Panahi, taiwan, Turquie, Vesoul, Vesoul 2010, Vietnam, Wan Jen, Ömer Kavur.

Publié dans Festivals, Films, Vesoul |

Posté par MpM, le 4 décembre 2009

Fin novembre, le box-office américain enregistrait une hausse des entrées de 8% par rapport à 2008 et prévoyait déjà de dépasser le chiffre historique des 10 milliards de dollars d’ici fin 2009. En comparaison, l’an dernier à la même époque, les recettes atteignaient 8,78 milliards quand elles sont cette année de 9,64 milliards.

Ce qui surprend les observateurs, c’est que ces excellents résultats ne tiennent pas tant aux bons scores réalisés par les films sortis pendant l’été (période classiquement faste) que par le succès rencontré par les sorties du printemps et de l’automne. Sur les seuls mois d’octobre et de novembre 2009, on constate en effet une progression de plus de 10% par rapport à l’an dernier et cinq films (contre trois en 2008) ont dépassé les 100 millions de dollars de recette sur cette période, pour un total de 680 millions. Bien sûr, le démarrage sur les chapeaux de roue de Twilight : Tentation et de 2012 n’est pas étranger à ce bond en avant du nombre des entrées… bien que les films soient loin d'avoir fini leur carrière.

Toujours est-il que de tels chiffres pourraient encourager les distributeurs à revoir certaines de leurs stratégies marketing, à commencer par la possibilité de répartir les sorties importantes sur toute l’année au lieu de les concentrer traditionnellement sur les périodes d’été et les fêtes de fin d’année.

Tags liés à cet article: 2012, Box office, Etats-Unis, Twilight 2.

Publié dans Business, Films |

Posté par MpM, le 3 décembre 2009

Placer le cinéma au cœur d’une démarche d’information, de sensibilisation et de dialogue autour d’une question aussi sensible que celle du Proche Orient, tel est le défi lancé depuis 2003 par le festival biennal "Proche-Orient : que peut le cinéma ?" dont la 4e édition se tient jusqu’au 13 décembre prochain au cinéma les 3 Luxembourg (Paris 6e).

Placer le cinéma au cœur d’une démarche d’information, de sensibilisation et de dialogue autour d’une question aussi sensible que celle du Proche Orient, tel est le défi lancé depuis 2003 par le festival biennal "Proche-Orient : que peut le cinéma ?" dont la 4e édition se tient jusqu’au 13 décembre prochain au cinéma les 3 Luxembourg (Paris 6e).

Au programme, 50 films inédits venus d’Israël, de Palestine, du Liban, d’Irak ou encore d’Iran et s’articulant autour de grands thèmes comme Gaza, les Etats-Unis et la guerre en Irak, la colonisation, ou les femmes au Proche-Orient. Chaque soir, un débat correspondant au thème du jour est par ailleurs proposé au public en partenariat avec le Monde diplomatique.

Dans la sélection (qui mêle courts et longs métrages, documentaires et fictions), on conseille vivement Les chats persans de Bahman Ghobadi, qui en s’intéressant aux nombreux musiciens underground de la ville de Téhéran, ausculte le malaise d’une jeunesse iranienne sur le point d’étouffer. Plusieurs documentaires retiennent également l’attention, à commencer par Gaza-Strophe, le jour d’après, réalisé à Gaza le lendemain du cessez-le-feu et Jesusalem the East side story, une somme de témoignages et d’images d’archives au sujet de la politique israélienne de confiscation de la terre et des biens des habitants de Jérusalem-Est.

En espérant qu’à l’issue de ces douze jours de rencontres et de partages, les festivaliers donnent un début de réponse à la question posée par la manifestation. Proche-Orient : que peut le cinéma ? Montrer que le dialogue est toujours possible.

_______________________

Festival "Proche-Orient : que peut le cinéma ?"

Du 2 au 13 décembre 2009

Cinéma Les 3 Luxembourg

Programme et informations sur le site du festival

Tags liés à cet article: Bahman Ghobadi, DOCUMENTAIRES, festival, Irak, Iran, israël, les chats persans, liban, palestine, proche orient, Proche-Orient : que peut le cinéma ?.

Publié dans Festivals, Films |

Posté par MpM, le 2 décembre 2009

Excellente édition pour le festival des 3 Continents qui a attiré 28 000 spectateurs en 123 séances ! C’étaient en effet 76 films venus de 35 pays qui étaient présentés cette année en présence de 60 invités venus des trois continents.

Excellente édition pour le festival des 3 Continents qui a attiré 28 000 spectateurs en 123 séances ! C’étaient en effet 76 films venus de 35 pays qui étaient présentés cette année en présence de 60 invités venus des trois continents.

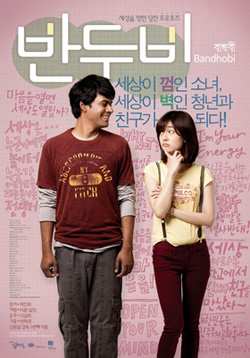

Côté compétition, le jury composé de Barmak Akram (Afghanistan - réalisateur, plasticien et musicien), Paz Fabrega (Costa Rica - réalisatrice et scénariste), Bouchra Khalili (Maroc - artiste vidéaste et plasticienne, programmatrice de la Cinémathèque de Tanger), Catherine Ruelle (France - journaliste politique, critique, productrice radio), Guillaume de Seille (France - producteur indépendant) et Daniel Taye Worku (Éthiopie - réalisateur, producteur) a récompensé deux films ayant en commun une observation aiguë des manifestations de racisme dans leurs sociétés.

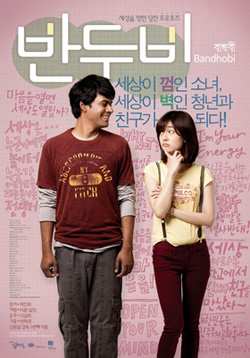

Bandhobi de Shin Dong-il (Corée du Sud) a reçu le Grand Prix du Festival, la Montgolfière d’Or. Le film raconte l’étrange relation se nouant entre Min-suh, une lycéenne boudeuse, et Karim, un travailleur émigré venu du Bangladesh. Avec beaucoup de subtilité et pas mal d’humour, le réalisateur (à qui l’on doit également My friend and his wife) dénonce la fermeture de la société coréenne face à tout ce qui lui est étranger, et fait de ce couple improbable un duo attachant et profondément humain.

Pas très éloigné, quoi que dans un registre diamétralement opposé, l’Indonésien Edwin  (lauréat de la Montgolfière d’Argent et du Prix du jury jeune) aborde la question du racisme anti-chinois en Indonésie avec Blind pig who wants to fly. Sa mise en scène ultra-maîtrisée et inventive, qui dynamite les codes traditionnels du récit, s’accompagne d’un ton radical et provocant. C’est à la fois hilarant et déroutant, décousu et efficace, violent et potache. Une œuvre qui n’a pas laissé indifférent le public nantais, et qui donne envie de suivre la carrière du jeune réalisateur dont c’est le premier long métrage.

(lauréat de la Montgolfière d’Argent et du Prix du jury jeune) aborde la question du racisme anti-chinois en Indonésie avec Blind pig who wants to fly. Sa mise en scène ultra-maîtrisée et inventive, qui dynamite les codes traditionnels du récit, s’accompagne d’un ton radical et provocant. C’est à la fois hilarant et déroutant, décousu et efficace, violent et potache. Une œuvre qui n’a pas laissé indifférent le public nantais, et qui donne envie de suivre la carrière du jeune réalisateur dont c’est le premier long métrage.

Enfin, le prix du public est allé au seul film africain en compétition, Scheherazade, Tell me a Story de l’Egyptien Yousry Nasrallah, une œuvre éminemment politique sur un couple de journalistes confrontés au désir de dénoncer la corruption.

Tags liés à cet article: asie, Bandhobi, Blind pig who wants to fly, Corée du Sud, Edwin, egypte, Festival des 3 continents, indonésie, nantes, Prix, Scheherazade Tell me a Story, Shin Dong-il, Yousry Nasrallah.

Publié dans Festivals, Films, Personnalités, célébrités, stars |

Posté par MpM, le 1 décembre 2009

Pour son ouverture ce mardi 1er décembre, le 6e Panorama du cinéma grec contemporain propose une œuvre forte et glaçante qui ne manquera pas de faire forte impression auprès des spectateurs, Canine de Yorgos Lanthimos, Prix Un certain regard au dernier festival de Cannes. Très réussi, le film est par ailleurs assez représentatif du succès que rencontre la cinématographie grecque à l’international, et du renouveau que l’on croit percevoir de ce côté-là de la Méditerranée.

Pour son ouverture ce mardi 1er décembre, le 6e Panorama du cinéma grec contemporain propose une œuvre forte et glaçante qui ne manquera pas de faire forte impression auprès des spectateurs, Canine de Yorgos Lanthimos, Prix Un certain regard au dernier festival de Cannes. Très réussi, le film est par ailleurs assez représentatif du succès que rencontre la cinématographie grecque à l’international, et du renouveau que l’on croit percevoir de ce côté-là de la Méditerranée.

A ses côtés seront présentés onze longs et six courts métrages dont une majorité d’œuvres remarquées et récompensées dans des festivals internationaux. On pense notamment à l’Académie de Platon de Filippos Tsitos, Léopard du meilleur acteur et prix du jury œcuménique à Locarno en 2009, mais aussi à Réparation de Thanos Anastopoulos, sélectionné à Berlin en 2008. Une vraie chance, pour les spectateurs franciliens, de découvrir la production récente d’une cinématographie qui ne se résume ni à ses grands exilés (Costa-Gavras), ni à son représentant le plus célèbre, le palmé Théo Angelopoulos.

L’occasion aussi de s’intéresser à la situation d’une nation de cinéma autrefois florissante et hyper-créative. La Grèce fut en effet de 1955 à 1969 le pays au monde qui produisait le plus de films (une centaine par an) proportionnellement à son nombre d’habitants, avant de connaître une véritable déchéance dans les années 70. Aujourd’hui, si une vingtaine de films d’auteurs voit le jour chaque année, la situation est loin d’être réglée. Ainsi, les cinéastes grecs réclament un changement du système de financement et notamment des incitations fiscales pour les investisseurs privés. En signe de protestation face à l’immobilisme gouvernemental, 140 professionnels (dont Yorgos Lanthimos) ont d’ailleurs purement et simplement boycotté le Festival de Thessalonique qui se tenait du 13 au 22 novembre derniers.

Une raison de plus pour ne pas leur faire faux-bon, et partir à la découverte des œuvres présentées dans le cadre de ce Panorama...

___________________________

6e Panorama du cinéma grec contemporain à Paris

Cinéma des Cinéastes (paris 17e)

Du 2 au 8 décembre 2009-12-01

Programme et informations

Tags liés à cet article: Académie de Platon, Berlin, Canine, cannes, costa-gavras, Filippos Tsitos, grèce, locarno, Panorama du cinéma grec contemporain, Réparation, Thanos Anastopoulos, theo angelopoulos, Yorgos Lanthimos.

Publié dans Festivals, Films |

A

A

Flux rss

Flux rss