Si l'on a été quelque peu déçu de cette 67e Berlinale, et plus précisément de sa compétition, c'est que l'on attendait des œuvres fortes, à connotation éminemment politique, et si possible doublées de recherches formelles, et qu'en réalité, nous n'avons pas eu grand chose de tout ça. Dans les autres sections, oui. On a notamment vu deux films de Raoul Peck : The Young Karl Marx d'un côté, I am your negro de l'autre, un documentaire sur Podemos (Política, manual de instrucciones de Fernando León de Aranoa), un autre sur une ville minière extrêmement pauvre de Géorgie (City of The sun de Rati Oneli), le docu-fiction étonnant Casting JonBenet, le prometteur cinéaste Hu Jia (The Taste of Betel Nut) et le très beau mélo de Naoko Ogigami, Close-Knit (Karera ga honki de amu toki wa)... Sans oublier le splendide James Gray, The Lost City of Z, qui aurait mérité la compétition et le convenable film de Martin Provost, Sage femme avec Deneuve et Frot.

La sphère intime

Mais dans la course pour l'Ours d'or, on a surtout eu droit à des portraits de femmes, des relations pères-fils, des relations amoureuses qui se nouent ou au contraire explosent. La sphère intime était presque au cœur de tous les films, qu'il s'agisse des familles "subies", "choisies" ou "héritées". Dans Mr Long de Sabu, Spoor d'Agnezka Holland et L'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismaki les personnages se recomposent même une cellule familiale de bric et de broc avec des gens qu'ils apprécient. Dans Una mujer fantastica de Sebastian Lelio, au contraire, la famille est le symbole du repli sur soi et du refus de la différence.

Le couple

Réduite à sa forme élémentaire de couple sans enfants dans The party de Sally Potter, Wild mouse de Josef Hader ou Retour à Montauk de Volker Schlöndorff, la famille apparaît également comme une façade qui finit par exploser. D'ailleurs les histoires d'amour finissent bien mal dans la sélection de cette année, hormis dans On body and soul de Ildikó Enyedi. Chez Hong SangSoo, par exemple, la nostalgie et la mélancolie se mêlent lorsque l'héroïne de On the beach at night alone se sépare de son amant. Il y a du désenchantement et de la résignation dans l'air, et surtout un certain pessimisme. Ce n'est guère mieux du côté de Calin Peter Netzer (Ana mon amour ) ou de Django d'Etienne Comar.

Les femmes au top

Les femmes, on l'a déjà dit, étaient, elles, clairement au rendez-vous. On a déjà parlé de Félicité d'Alain Gomis, de Spoor d'Agnieszka Holland et de Una mujer fantastica de Sebastian Lelio, il faut donc ajouter On The beach at night alone, Joaquim de Marcelo Gomes, dans lequel une esclave en fuite prend la tête d'une véritable rébellion, et Colo de Teresa Villaverde où c'est à la femme qu'incombe la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille.

Il fallait aussi l'exception qui confirme la règle avec le terrifiant Retour à Montauk dans lequel les femmes attendent le bon plaisir du mâle (il a abandonné l'une à New York des années auparavant et y a envoyé l'autre, alors qu'il habite à Berlin), sont à son service (son assistante s'occupe de ses ourlets de pantalon) et ne sont pas capables de penser par elles-mêmes (le personnage dicte à sa compagne ce qu'elle doit lui dire). On passe sur la petite remarque antisémite déguisée en "humour", mais uniquement parce c'est un autre sujet.

Réfugiés et montée des nationalismes

Heureusement, la plupart des films avaient plus de choses à raconter que ce pensum ridicule, et certains tenaient même des sujets très actuels, à commencer par L'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismaki qui est le seul film à aborder frontalement la question des réfugiés d'une part et la montée des nationalismes de l'autre. On peut dire que c'est le film le plus engagé de la compétition, celui dont le propos politique est le plus évident et le plus facilement compréhensible. Il y est aussi beaucoup question de solidarité et d'entraide, toujours avec humour, toujours avec pudeur, parce ces choses-là vont trop de soi pour qu'on en parle vraiment.

Crise économique

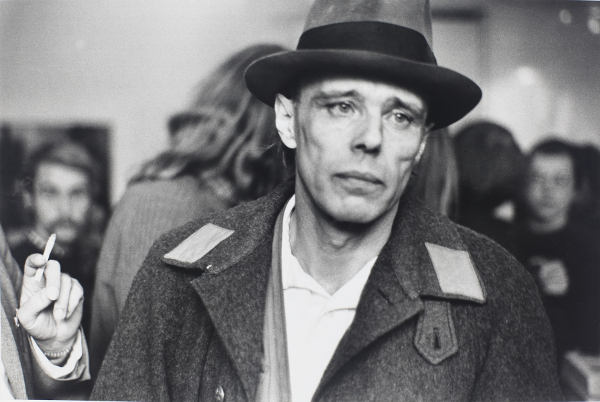

Colo de Teresa Villaverde est lui-aussi un film politique, peut-être moins facile d'accès. On y observe les ravages de la crise économique au Portugal et la difficulté pour le pays de se redresser dans un tel climat d'austérité. Enfin, quelques thématiques plus profondes que le délitement de la famille étaient aussi abordées, parfois au milieu d'autres choses, dans des œuvres comme La mujer fantastica (transsexualisme), Beuys d'Andres Veies (l'art comme acte politique) ou Spoor (la protection animale).

Discours égalitaire

On retiendra plus spécifiquement deux autres films : Joaquim et son discours égalitaire (à la fois égalité entre les peuples et entre les hommes, quelles que soient leurs origines sociales), bien que la révolte annoncée au départ soit totalement escamotée du récit et que le manifeste politique passe plus par le terrible portrait du Brésil du XVIIIe siècle que par des théories ou des idées précises.

Portrait au vitriol

Et enfin le film d'animation chinois, Have a nice day de Liu Jian, portrait au vitriol d'une société chinoise qui marche sur la tête. Un "accident" de chirurgie esthétique sur une jeune femme provoque ainsi une suite de catastrophes et de drames qui servent de prétexte pour révéler les rêves et les espoirs de chacun : se marier pour l'un, s'installer à la campagne pour une autre, financer ses inventions pour un troisième... Des rêves si simples, si modestes qu'ils en sont presque tristes, et donnent à voir mieux que de longs discours l'échec du miracle économique chinois.

On a connu Berlin plus engagé, plus résolument militant aussi. Et dans une certaine mesure, on peut se réjouir qu'il n'y ait plus besoin de traiter un sujet "lourd" (social, politique ou historique) pour avoir les honneurs de la compétition. Mais pour ce qui est de nous donner des nouvelles du monde, la sélection 2017 est largement en retrait par rapport à celle de 2016.

Flux rss

Flux rss